(大公報實習記者 錢宇希、陳雯靜、劉秋樺、劉鑫瑩、黎鴻業、黃彥彰、鄧伊鴻)一碗重慶小麵,從碼頭工人的簡易吃食,到如今的城市美食名片,承載了巴渝文化,見證着歲月變遷。參加「范長江行動」重慶行的香港傳媒學子近日踏入大渡口小麵產業園,在撲面而來的濃郁醇厚的小麵香氣中,學子探訪了小麵美食文化,了解地方特色美食如何在政策扶持、科技驅動與文化挖掘的合力下,在快節奏的生活中征服年輕人的味蕾,成長為拉動經濟、傳播文化的重要力量。

來到產業園,學子們首先品嘗了重慶小麵—味道麻辣鮮香,麵條入口爽滑彈牙,骨湯醇厚濃郁,引人回味。

速食加工 「國民小吃」轉型

重慶小麵,這碗承載山城文化與味蕾記憶的傳統美食,正以驚人的速度崛起為重慶經濟新引擎。來自重慶味之海食品有限公司負責人謝志堅介紹稱,當前重慶市小麵門店已超8.4萬家,2023年產業鏈產值突破400億元人民幣,預計2030年將達1200億元人民幣,躋身千億級產業集群。政策與市場的雙輪驅動,讓這碗「國民小吃」煥發新生,展現品牌化、規模化、標準化、數字化的現代轉型。

為了讓市民在快節奏的工作生活中,亦能隨時享受到這份來自重慶的美味,「速食小麵」應運而生。學子在現場看到速食的重慶小麵,包括獨立包裝的麵條、醬料包和配菜,「重慶小麵不僅是美食,更是城市文化的鮮活載體。」重慶井谷元食品科技有限公司主任張陶明在接受採訪時向香港學子們介紹,「我們與江南大學、西南大學聯合研發,盡可能還原小麵的口味,保質期延長至6個月以上。我們希望將小麵打造成重慶的『美食伴手禮』,讓遊客把山城味道帶回家。」

學子們沿着參觀通道走進生產車間,透過玻璃幕牆,能看到工人們身着無菌服,在全封閉生產線旁嚴謹操作,標準化流程有序運轉,讓傳統技藝在現代科技中煥發新生。車間中央的中控屏實時顯示着溫度、濕度等數據,全流程實現標準化管控。「傳統小麵講究『三鹼水二和麵』,現在我們用數控設備精準調控酸鹼度,既保留手工口感,又能批量生產。」技術人員指着監控屏介紹。

科技助力 小麵走向世界

當談及年輕群體與小麵產業的關聯,張陶明表示:「『老闆,來碗小麵』,這句重慶口頭禪流傳數十年,早已融入市民生活。如今,越來越多年輕人不僅愛吃小麵,更關注產業發展。過去受限於技術,小麵難以保存和運輸,現在我們突破行業瓶頸,將保質期延長,為年輕創業者和從業者打開了新機遇。」

當前,重慶的速食小麵不僅銷往全國,更開始試水海外。速食小麵的興起不僅是產業升級的體現,更反映了現代生活的需要。有學子在參觀時認為,速食食品對忙碌的打工族和年輕人意義重大——下班或放學後筋疲力盡時,一碗速食小麵可以提供快速的便利與溫暖慰藉。「科技讓重慶小麵、螺螄粉等地道美食跨越地域限制,走進千家萬戶,不僅促進文化交流,還讓身處異鄉的人隨時品嘗到家鄉的味道。這種味蕾上的連接,早已超越了美食本身,承載更深的情感與意義。」

在大渡口小麵產業園,傳統與現代的交融不僅延續這份舌尖上的鄉情,更讓巴渝文化隨着一碗碗小麵走向世界,成為傳遞中國味道的生動載體。正如張陶明接受採訪所說:「每一碗小麵都是重慶的文化使者,我們希望用創新守護傳統,讓世界愛上重慶味。」

規劃館:兩江四岸的「會客廳」

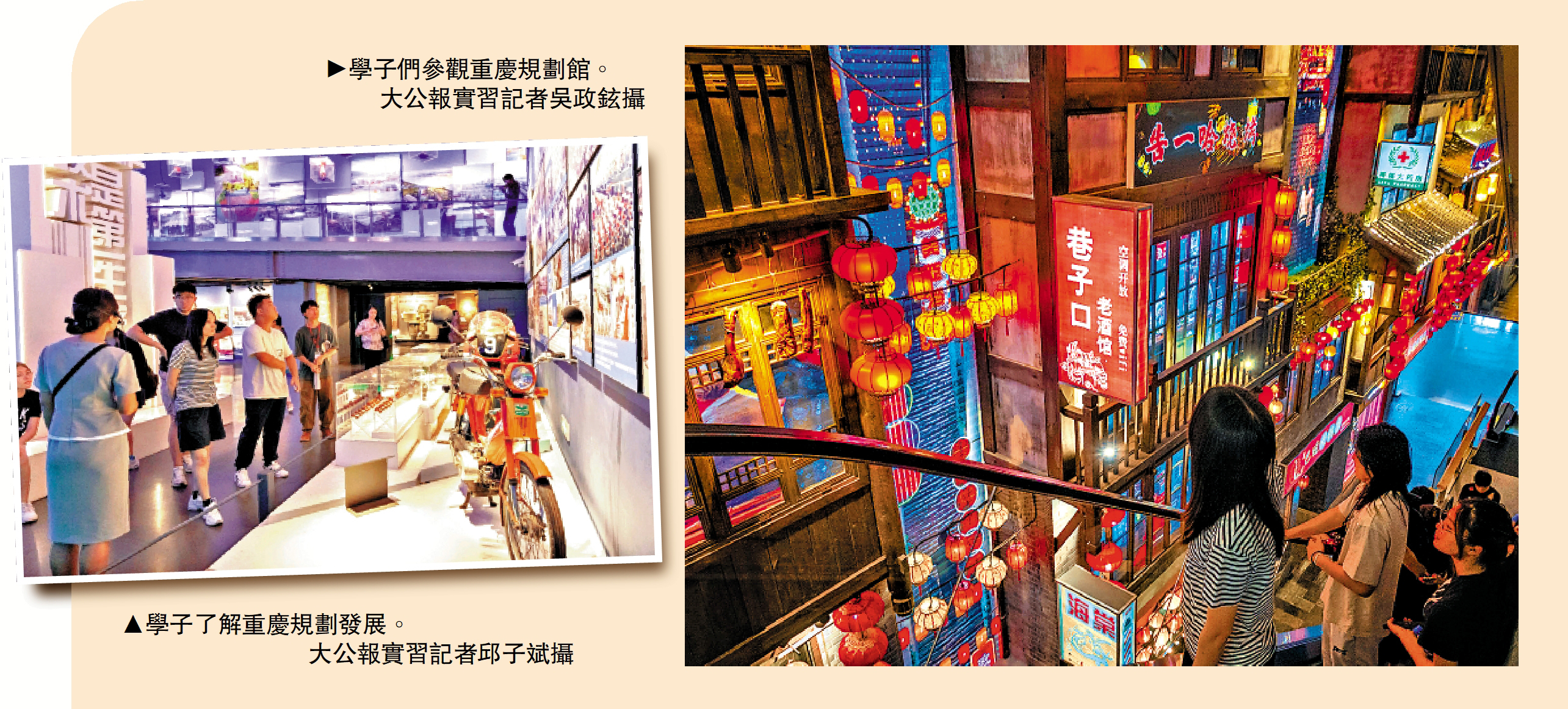

6月17日,香港傳媒學子來到重慶市規劃展覽館和重慶工業博物館,透過參觀對重慶市的歷史與工業發展有了更加全面的了解,探尋這座山城如何一步步成為現在這座未來之城。

學子們參觀的第一站重慶市規劃展覽館,位於長江與嘉陵江交匯的城市風景眼,以「山水之城·美麗之地」為主題,通過現代科技與歷史人文交融的展陳方式,全景式呈現重慶的過去、現在與未來。

在「專項規劃」展廳,一個個精密巧妙的模型、一塊塊翔實豐富的展板映入眼簾,學子們坐上展廳內的座椅,展覽依託聲光投影技術和三維立體建模,讓學子體驗了李子壩站「輕軌穿樓」這一科幻神奇的全過程。而「全息影院」中營造出的生動鮮活的全景空間,通過「六面屏」包圍式仿真環境,展現重慶發展中的無數重大歷史瞬間,帶來立體的視聽影像和交互感受。來自西南政法大學的鄧伊鴻說道:「規劃館如同坐落在兩江四岸的『會客廳』,能夠讓更多像我這樣的『原住民』和像香港學子這樣的『背包客』了解重慶、讀懂重慶、熱愛重慶。」

下午,傳媒學子們踏入重慶工業博物館,這座在曾經的重慶鋼鐵廠廠區上建造而成的博物館收藏着許多有近百年歷史的生產設施設備。其中作為鎮館之寶的是一部於1905年由英國謝菲爾德公司生產的8000馬力蒸汽機,據今已有百年歷史。這座巨型的機器從清末時期便投入使用,一直到建國後依然奮戰在生產第一線,為我國的建設起到了關鍵的作用。它用身上的鏽跡向學子們展示着他所作出的貢獻。

除了從一座座雄偉的機器窺得工業的發展歷史之外,傳媒學子們還在博物館採訪了一位當初在重鋼廠區工作的女工,更加直觀、生動地了解那段崢嶸歲月。

這位山城女工姓楊,操着一口地道的重慶話,已經69歲的她身體依然硬朗。她笑着告訴學子們,她的父輩,甚至父輩的父輩都在這個廠區工作。她22歲時便在廠區工作,每日工作八小時,每周休息一天,而作為廠區內煤爐工的父親每工作一段時間便要休息30分鐘,從而避免身體長期在高溫環境下工作而造成致命的危險。「我們過去的日子啊,真的不容易哎!」採訪末尾她這樣說道,嘴上卻掛着笑容,對過往的生活感到驕傲,亦對當下的生活感到幸福。

乘坐雲巴 感受山城立體交通魅力

6月17日,2025「范長江行動」重慶行的香港傳媒學子一行人來到重慶璧山體驗乘坐雲巴,感受山城立體交通的科技魅力。列車沿15.4公里的高架軌道輕盈穿梭,膠輪無聲滑過青山綠水間,車廂內智能屏即時顯示站點與周邊文旅資訊。面對全球首條無人駕駛雲巴系統,學子們紛紛舉起相機記錄軌道與城市共生的奇觀,讚嘆空中巴士既破解山地城市出行的難題,又以低碳理念重塑綠色交通範式。

靈活高效 票價親民

在行駛的雲巴列車上,兩位年過六旬的農民乘客向香港學子分享了他們的乘車體驗。「方便得很!沒得地鐵也不怕了。我們還經常坐它去換乘1號線,省時省力。」其中一位市民笑着說。他們親切地用重慶話稱呼雲巴為「豬兒蟲」,話語間滿是熟稔。對於這趟穿行於城市上空的無人駕駛列車,他們絲毫沒有擔憂:「穩當得很,坐起安全,車廂頭也安逸。」「豬兒蟲」正以其靈活高效銜接當地軌道交通。它無聲駛過城市脈絡,不僅成為璧山區居民出行的新選擇,更將科技的溫度穩穩傳遞進老百姓的日常軌跡裏。

港生在採訪雲巴運營管理專員謝琴周的過程中,進一步了解了這一「科技網紅」的運營實踐方式。「雲巴的建設初衷,源於對城市交通擁堵和環保需求的回應。」謝琴周表示,雲巴以新能源技術為核心,旨在減少道路資源佔用,推動綠色出行。其定位為「小運量軌道交通」,每公里建設成本約1.2億元人民幣,僅為地鐵的約1/10,卻能高效覆蓋人口密集區域。線路規劃緊扣市民需求,15個高架站點串聯起璧山核心區,並與高鐵、地鐵無縫銜接,讓市民一站式暢行城市。

雲巴的「科技感」離不開其核心技術支撐。謝琴周表示,車輛搭載全自動無人駕駛系統,由控制中心即時調控,實現零駕駛員操作。夜間集中維護與即時報警機制,則讓運維成本可控。「相比傳統交通,雲巴的等候時間更短,熒幕提示精準,準點率備受好評。」乘客普遍反饋雲巴方便、有趣,科技元素與舒適性兼具,票價親民且能銜接其他交通方式,讓出行更靈活。

自2021年運營以來,雲巴日均客流量最高可達1萬多人次,秀湖公園站因毗鄰風景優美的公園,成為全縣第二大客流站。「這裏適合全家出遊,尤其是中老年群體,(他們)周末常帶孩子來玩。」市民李女士分享道。謝琴周透露,雲巴串聯軌道交通、高鐵和璧銅線後,客流穩步增長,未來將繼續優化服務,探索文旅融合場景。

(來源:大公報A14:副刊 2025/07/06)