(大公報 記者 張聰、許棹傑、蘇徵兵)在天津最繁華的金街(和平路)四面鐘旁,一幢二層磚混的日式洋樓靜靜佇立。它的門口,兩塊漢白玉牌匾格外醒目,一塊寫着「天津市文物保護單位」,另一塊則是「《大公報》舊址簡介」。這裏,便是承載着厚重歷史的天津《大公報》舊址。

走進這片街區,熱鬧非凡。和平路上,行人如織,現代化的商業店舖鱗次櫛比,各類時尚品牌、特色小吃店紛紛映入眼簾,充滿了當下的活力與喧囂。而《大公報》舊址就隱匿於這繁華之中,宛如一位穿越時光的智者,默默地見證着時代的變遷。

回溯歷史,1902年(光緒二十八年)6月17日,滿洲正紅旗人英斂之在天津法租界狄總領事路(現哈爾濱道42號)創辦了《大公報》,以「開風氣,牖民智,挹彼歐西學術,啟我同胞聰明」為辦報宗旨。1906年,因發展需要,《大公報》創始人英斂之接到「館房轉主」的通知之後,立即通過比利時教士雷鳴遠向望海樓教堂借款一萬元,租用「東京建物株式會社」的地皮,自建二層洋樓,報社便搬到了日租界旭街與松島街交口處(現和平路與哈密道交口處,四面鐘對面,門牌為和平路169號),這裏也成為了《大公報》的第二處館址,也就是如今的《大公報》舊址。

晚清日租界建築 體現「小洋樓」文化

站在舊址前細細打量,建築平面近似「ㄈ」字形,造型獨特,儘管歷經多次改建整修,但在天津市政府的悉心保護下,仍依稀能看到當年的風貌。曾參與《大公報》舊址修繕工作的天津大學建築設計研究院相關人員介紹,此建築建於清光緒年間,採用當時的材料、技術,在很大程度上保留了清晚期日租界的建築特點,體現出當時的建築技術水準,是天津「小洋樓」文化的重要載體,更是中國新聞史上一座不朽的豐碑。

在這棟小樓裏,《大公報》度過了最輝煌的年代。許多享譽國內外的名記者在此成名,無數震撼世界的名作在此誕生。1919年巴黎和會期間,去往法國採訪的唯一一個中國記者是《大公報》的胡政之;二次大戰期間唯一留守歐洲戰場的中國記者,是《大公報》的蕭乾;1932年,《大公報》第一個派記者前往蘇聯,報道十月革命和社會主義建設成果;同年,《大公報》還對「中國奧運第一人」劉長春參加洛杉磯奧運會進行了全程報道,並在賽後發表評論:「我中華健兒此次單刀赴會,萬里關山,此刻國運艱難,願諸軍奮勇向前,願來日我等後輩遠離這般苦難。」

2013年列天津市文物保護單位

1956年《大公報》遷至北京後,天津舊址也曾面臨挑戰。在天津市大規模的城市改造和海河開發中,舊址一度岌岌可危。天津市政協委員及有識之士多次現場考察,以提案形式呼籲保留。2000年天津市和平區和平路改造時對舊址進行了徹底整修。2013年1月,大公報社舊址被天津市人民政府公布為第四批天津市文物保護單位。

倡導剪辮易服 發時代變革先聲

在天津這座充滿煙火氣與歷史底蘊的城市裏,《大公報》自1902年創刊起,便以一支筆、一份報,在時代浪潮中留下了濃墨重彩的印記。

徹夜長談 定「四不」辦報方針

1905年,英斂之主政的《大公報》率先發聲,連載多篇文章倡導剪辮易服,還發起剪辮徵文活動,掀起了一場轟動一時的「剪辮運動」宣傳。一位讀者在投稿中激動寫道:「辮子束我身,更束我心,剪去它,便是剪去舊枷鎖!」文章一經刊登,引發天津民眾熱議。報社還專門設置「剪辮登記處」,不少開明人士紛紛來到《大公報》報社,在報人見證下剪去辮子,一時間,剪辮之風從這裏吹向天津大街小巷,成為時代變革的先聲。

1926年,「新記」《大公報》在和平路舊址重新啟航。胡政之、張季鸞、吳鼎昌三人立下「不黨、不賣、不私、不盲」的辦報方針,背後也有一段有趣故事。當時,三人在報社二樓的小會議室徹夜長談,桌上堆滿了各地報紙和時政資料。張季鸞言辭懇切:「我們辦報,當如明鏡,不偏不倚,為百姓發聲!」胡政之則補充:「即便面對強權,也絕不能折腰!」激烈討論直至破曉,最終敲定方針。此後,《大公報》憑藉這一原則,在複雜的政治局勢中保持獨立立場,贏得民眾信賴。

抗戰前夕,《大公報》記者范長江從天津出發,踏上了西北採訪之路。出發前,在報社編輯部裏,同事們為他整理行囊、準備紙筆。范長江握着主編的手堅定地說:「此去,定要將西北真相帶回!」一路上,他風餐露宿,穿越荒山野嶺,冒着被軍閥阻撓的風險,深入一線採訪。他撰寫的《中國的西北角》系列報道,通過《大公報》天津版首發,以細膩筆觸和深刻洞察,揭露了西北地區的社會現狀與民眾疾苦,向世界第一次客觀地報道紅軍長征的真實情況和共產黨的抗日主張,讓無數讀者第一次如此真切地了解到祖國大西北,讓民眾認識到紅軍是抗日的重要力量,看到中國抗日救亡的希望,為喚起民眾抗日救亡意識發揮了重要作用。

記者手記|天津市民:盼更多年輕人認識《大公報》

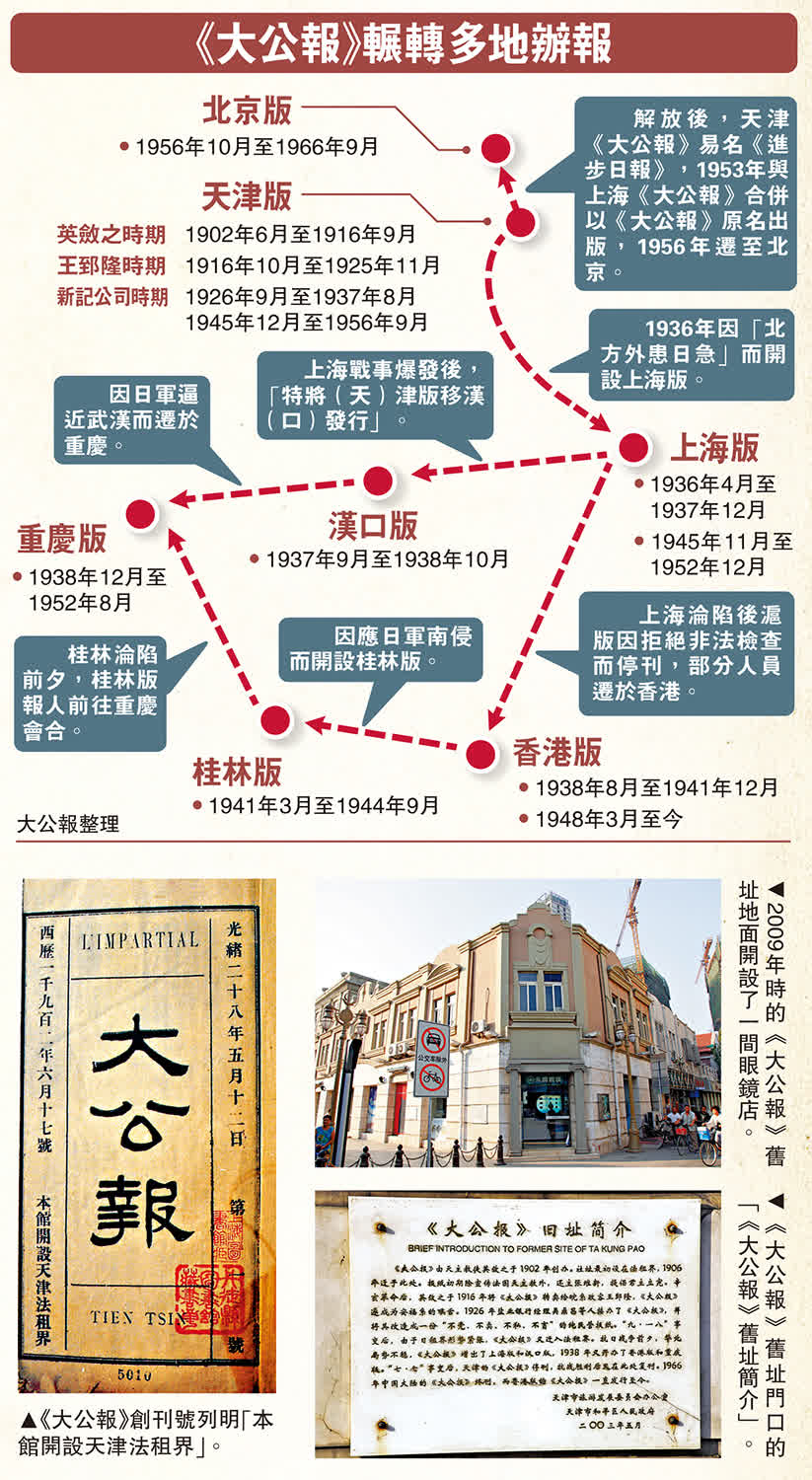

《大公報》今日風采,傳承着百年家國情懷。自1902年創刊以來,《大公報》臧否時事,月旦人物,以文人風骨挺立時代潮頭,以報人情懷關切國運蒼生。《大公報》曾輾轉天津、上海、北京等地辦報。6月17日,《大公報》迎來創刊123周年。不忘來時路,奮進新征程。《大公報》秉承「忘己之為大,無私之謂公」的辦報宗旨,立言為公,文章報國,始終與民族同呼吸,與國家共命運。日前,大公報記者前往天津館舊址採訪。《大公報》天津館舊址將改建為「大公報社歷史陳列館」,以更好地存續並彰顯《大公報》的歷史文化價值,傳承和弘揚其愛國傳統及立言為公、文章報國的精神。

天津市民何建(圓圖)在《大公報》天津館舊址外受大公報記者訪問。何建表示,《大公報》在天津家喻戶曉。他小時候喜歡看金庸武俠小說,金庸曾先後在《大公報》上海館和香港館工作,作為金庸迷的他不時前往天津館舊址外參觀。何建期待「大公報社歷史陳列館」早日落成,金庸、梁羽生、沈從文等曾在《大公報》任職,他盼望能在陳列館觀摩金庸、梁羽生和沈從文等大公報人的手稿。「《大公報》超過一百年歷史,市民應該會感興趣。」何建相信,陳列館能成為天津市新地標,建議加入潮流文化元素,將過去和現在連結在一起,讓更多年輕人認識《大公報》。

桂林岩洞寫大公 轟炸之中報國情

1942年4月21日,機翼塗着血紅日徽的日本九七式輕轟炸機,如蝗群般壓向廣西桂林城,人群惶恐地湧向七星岩一帶的山洞躲避。不久,大公報人在桂林星子岩的溶洞中,趕印最新的號外《寇機二十一架再襲桂,十一架折戟長空──飛虎鏖戰記》。這僅僅是大公報人頂着敵機轟炸在岩洞辦報3年6個月的其中一天。

《大公報》桂林版1941年3月15日創刊,至1944年9月12日因戰亂停刊,報人就在星子岩山洞辦報。時任《大公報》桂林負責人王文彬曾回憶洞中奇觀:為抵禦日機轟炸,報館將岩洞拓建為三層樓閣,最高層存儲紙張器材;油燈照明下,編輯伏鐘乳石寫稿,排字工指尖烙滿鉛痕;特邀木炭動力專家湯仲明設計發電機,以燃燒木炭驅動印刷機,直至市區電路貫通,這架「戰時黑科技」方完成使命。

如今,桂林市七星區星子岩吊蘿山麓的「桂林《大公報》舊址」紀念碑靜默矗立。山洞高逾10米,寬可容兩車並行,空間約8000平方米,目前被出租為商業倉庫。

突破審查:重慶禁載 桂林全發

廣西師範大學教授黃偉林指出,當年《大公報》桂林版經營效益非常之好,4張對開的報紙,竟有兩張是廣告,日發行量高達6萬份,佔桂林報業總發行量50%(桂林報紙實際輻射到周邊湘黔等省)。而當時彭子岡《子岡通訊》因桂林審查較重慶寬鬆,其揭露社會矛盾、呼籲民主的報道得以全文刊發,形成「重慶禁載,桂林全發」的特殊窗口。

學者建議舊址改建為公園

看遍了《大公報》桂林版每一頁的黃偉林說,在《大公報》六遷報館史中,天津、上海、武漢、重慶、香港皆為大都市,唯桂林是普通城市;其他館址皆處繁華腹地,唯此處藏身山洞。「吊蘿山見證了中國報人最堅韌的『洞穴智慧』──於黑暗中鑿光,在絕境中發聲。」

黃偉林建議,《大公報》桂林館舊址應改建為公園,以復原場景結合AR技術呈現「岩洞辦報」實景。公園內應用喬羽題寫碑文銘刻:「一筆在手寫大公,肝膽熱血報國情」。

(來源:大公報A9:內地 2025/06/17)