編者按:《大公報》今日風采,傳承着百年家國情懷。自1902年創刊以來,《大公報》臧否時事,月旦人物,以文人風骨挺立時代潮頭,以報人情懷關切國運蒼生。作為華語報界的老壽星,《大公報》以滿腔濃情書寫華夏發展篇章,以赤子之心助力民族復興。

不忘來時路,奮進新征程。《大公報》曾輾轉天津、上海、北京等地辦報。6月17日,適逢《大公報》創刊123周年。《大公報》今起推出「回訪舊址」系列專題,記者赴京津渝等地實地走訪,在時代變遷中求索歷史的蹤跡,在報章傳續裏重溫前輩文人之精神,從中汲取邁步向前的新力量。

(大公報 記者 張寶峰、張帆)永安路173號,坐標北京西城,靜謐又不失繁華,很有老北京的感覺。1956年至1966年間,這裏曾是北京《大公報》的辦公地,一篇篇雄文從此發出,一位位報人風骨挺立。

《大公報》秉承「忘己之為大,無私之謂公」的辦報宗旨,立言為公,文章報國,始終與民族同呼吸,與國家共命運。作為發行時間最久的華語報章,《大公報》曾因應時代激盪而數易其址,在華夏大地和報界歷史上都留下了獨樹一幟的篇章。大公報記者近日重訪北京老報館及員工宿舍舊址,在社會變遷中尋找歷史痕跡,在歲月更替裏追步報人高風。

從老報館出發,沿着永安路東行300米,馬路南側就是永安路南3號,是當年北京《大公報》員工宿舍所在地。遙想六七十年前,《大公報》人每日往返於此,縱橫議論、憂國憂民,仰止之情不禁湧上心頭。

國家領導指示 遷京面向全國

永安路173號如今是中國郵政的辦公樓,永安路南3號則毗鄰着一家規模很大的新華書店。「郵者」,傳遞訊息也;「書店」,播撒智識也。也許冥冥之中,《大公報》人的精神與風範仍在這裏傳續迴盪。

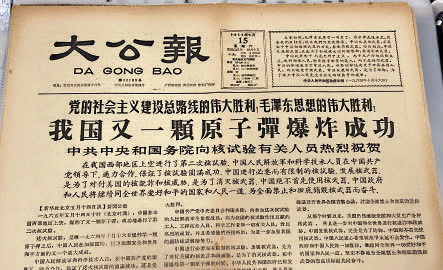

北京《大公報》的出版發行,其實源自國家的最高指示。新中國成立後,毛澤東主席一直關注《大公報》。針對當年滬版《大公報》面臨的一些困局,毛主席作出指示:《大公報》(上海)與《進步日報》(1949年由天津《大公報》更名)合併遷京,報名仍叫《大公報》,作為全國性報紙,報道分工是國際新聞和財經政策。

發行量從5.3萬份增至28萬份

1956年10月1日,《大公報》開始在北京出版發行。彼時,毛主席就對《大公報》寄予厚望。在一次見到時任北京《大公報》社長王芸生時,毛主席說:《大公報》要「團結起來,鑽進去,努力工作」。報社全體採編人員懷着「一定要把這份報紙辦好」的壯志雄心,當年底《大公報》發行量就從5.3萬份猛增至28萬份。

當時,有報人提出「財經報道容易流於枯燥」,社長王芸生也時時思考「如何讓《大公報》更有看頭」。在一次接見外賓活動結束後,毛主席與王芸生在會客廳聊天,王芸生提出了如何將專業報紙與讀者興趣相結合的問題。毛主席當即回答說,「專業是一面,群眾除了業務工作還有文化生活的一面。報上不能天天盡是打氣。」一語如撥雲見日。《大公報》編輯立即着手改進副刊《大公園》,增設版面,讓報道內容更為喜聞樂見。

自創刊以來,國際政論一直是《大公報》的特色與品牌,而剛直敢言也一直是《大公報》人的氣質和風骨。北京《大公報》時期,王芸生等一眾名筆針對國際時局發表了一大批署名文章,如《看美帝國主義怎樣?》《再衰三竭的美帝國主義者》《不要再說謊話吧!》《美日反動派自掘墳墓》等,反擊美國霸權主義,痛斥日本復活軍國主義,反對製造「一中一台」,積極宣傳維護世界和平。

1965年,黑雲壓城,萬籟齊喑。姚文元炮製《評〈海瑞罷官〉》一文,如虎出籠。各路報章紛紛轉載。北京《大公報》傲然相抗,拒絕刊登。一時間,氣骨蔚然,報格挺立。

由津館到滬館 父子兩代大公緣

「他們以前上班在新開河,宿舍在老西門……」今年已近古稀的趙勃,一談起父親趙鴻鈞的大公記憶,就滔滔不絕。他父親經常跟他們介紹,在上海《大公報》工作時,報社有四處物業:「進報社面試是在南京路的經理部,入職後就在新開河厚德大樓工作,住是在老西門宿舍,還經常到其美路參加遊園活動……」伴隨着城市更新的腳步,這些舊址都已拆除,但包括他父親在內,很多在《大公報》成長的員工、家屬,乃至讀者,都有一種永遠去不掉的情感連結。

《大公報》曾兩次在上海出版:第一次是1936年4月至1937年12月,第二次是1945年11月至1952年12月。

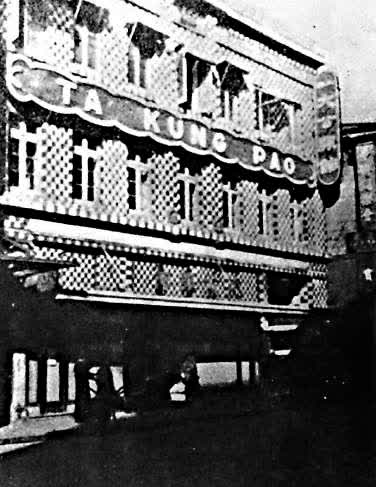

抗戰勝利後《大公報》上海版復刊,館址設在南京路212號,被同事們稱為經理部。胡政之、曹谷冰、費彝民等就在此辦公。史料記載,這是一幢沿街三層樓房,外牆是黑白棋盤樣面磚裝飾,一樓門楣和二三樓之間的外牆上,分別有「大公報館」和「TA KUNG PAO」字樣。

1948年初,19歲的趙鴻鈞在母親陪同下,敲開了這裏的大門。談到這段旅程,趙勃向記者展示了他珍藏的一張《大公報》,上面記錄了他祖父和父親與《大公報》的不解之緣。

趙鑫兮以身衛報 慘遭日寇殺害

趙鴻鈞的父親趙鑫兮在1930年代是天津《大公報》駐青島的特派記者。抗戰爆發之初,趙鑫兮幫助報社從日軍眼皮子底下將一船的印紙轉運到天津,避免了報社損失,卻給自己招來殺身之禍,剛過而立之年,他就慘遭日軍殺害。全家生活頓時失去依靠,是趙鴻鈞母親一人將孩子們拉扯長大。1948年,趙鴻鈞高中畢業,一家人在濟南仍然生活艱辛,便湊旅費來上海《大公報》想謀一份工。

「父親和祖母抵達的時候正是深夜,恰逢總經理胡政之在香港,經門房傳達,副總經理曹谷冰接待了他們。儘管素不相識,但聽到母子二人的介紹,曹谷冰第一句話就是:『我們一直在找你們。』」原來,當年趙鑫兮遇害的消息在報社早已傳開,但戰亂中,多方找尋都沒有趙家的消息。獲悉趙家近況,曹谷冰當即與胡政之聯絡,徵得同意後,對趙鴻鈞進行了簡單的考核,將他錄用為實習生。「留下了父親後,報館還給祖母購買了回山東的火車票,並補貼了路費。」

不分年齡職位 同事以「兄」相稱

進入《大公報》工作後,趙鴻鈞從實習生做起,先後擔任過編輯、外電翻譯等職,日常工作是在新開河厚德大樓。令趙勃難忘的是,父親退休後,還經常前往舊地重遊,直至2002年3月大樓被爆破拆除。

在趙鴻鈞分享給家人的記憶中,有很多關於編輯部的細節:整個工作間放着三排1米多寬的長條桌,編輯們兩面對坐,每人頭頂上還有一盞可調節高低的搪瓷燈罩電燈。就是在這些燈光下,很多歷史名篇由此發出。趙勃說,父親最念念不忘的是同事間的融洽,大家不分年齡、職位,都會以「兄」相稱。「那一年冬天剛到,曹谷冰特別差人從南京路送了一張小條子到厚德大樓給他,上面寫着『鴻鈞兄,天氣要冷了,多注意身體。』這件事他記了一輩子。」

當年的《大公報》有另一大特色是,員工們不僅工作上朝夕相處,下班後也多住在一起。上海《大公報》的宿舍就有兩處。趙鴻鈞進報社後被分配到位於老西門肇方弄94號的宿舍居住,和他床頭相對的,是後來任國務院副總理的錢其琛。閒暇時,大家也會一起去逛外灘。1949年5月,就是在宿舍的陽台上,大家目睹了第一批開進上海的人民解放軍睡在馬路兩旁民房的屋簷下。之後,又一起迎接新中國的誕生。

《大公報》的另一處宿舍位於當時的其美路(今四平路),又被稱為總管理處,是1946年上海《大公報》復刊後購置的,原是一座私家園林,駐外記者吳元坎一家、蕭乾一家等都曾在此居住,報館的同樂會和節日聯歡會也多在此舉行。

今天,當年趙老夢開始的地方,已經全部拆除。經理部的位置現在建起了大型商場,厚德大樓成為古城公園的一部分,肇方弄變為綠化帶……相對於現實中的樓房,《大公報》三個字一直長在萬千人心中,從未遠離。

(來源:大公報A10:內地 2025/06/16)