(大公文匯網記者江鑫嫻 北京報道)全球首輛分布式電驅動飛行汽車、國內首架重型交叉雙旋翼無人直升機、宇樹機器人、「電子魚皮」……「青春之歌——全國大學生創新成果展」29日在國家博物館開幕,118個大學生創新項目亮相。另據了解,除了內地高校的創新項目外,港澳台高校均有項目亮相展廳。其中包括香港科技大學學生研發的「非接觸式健康檢測系統」,僅需 30 秒即可計算出多項健康指標,包括心率、血壓、心率變異性及血氣飽和度,大大減少傳統監測的複雜步驟。

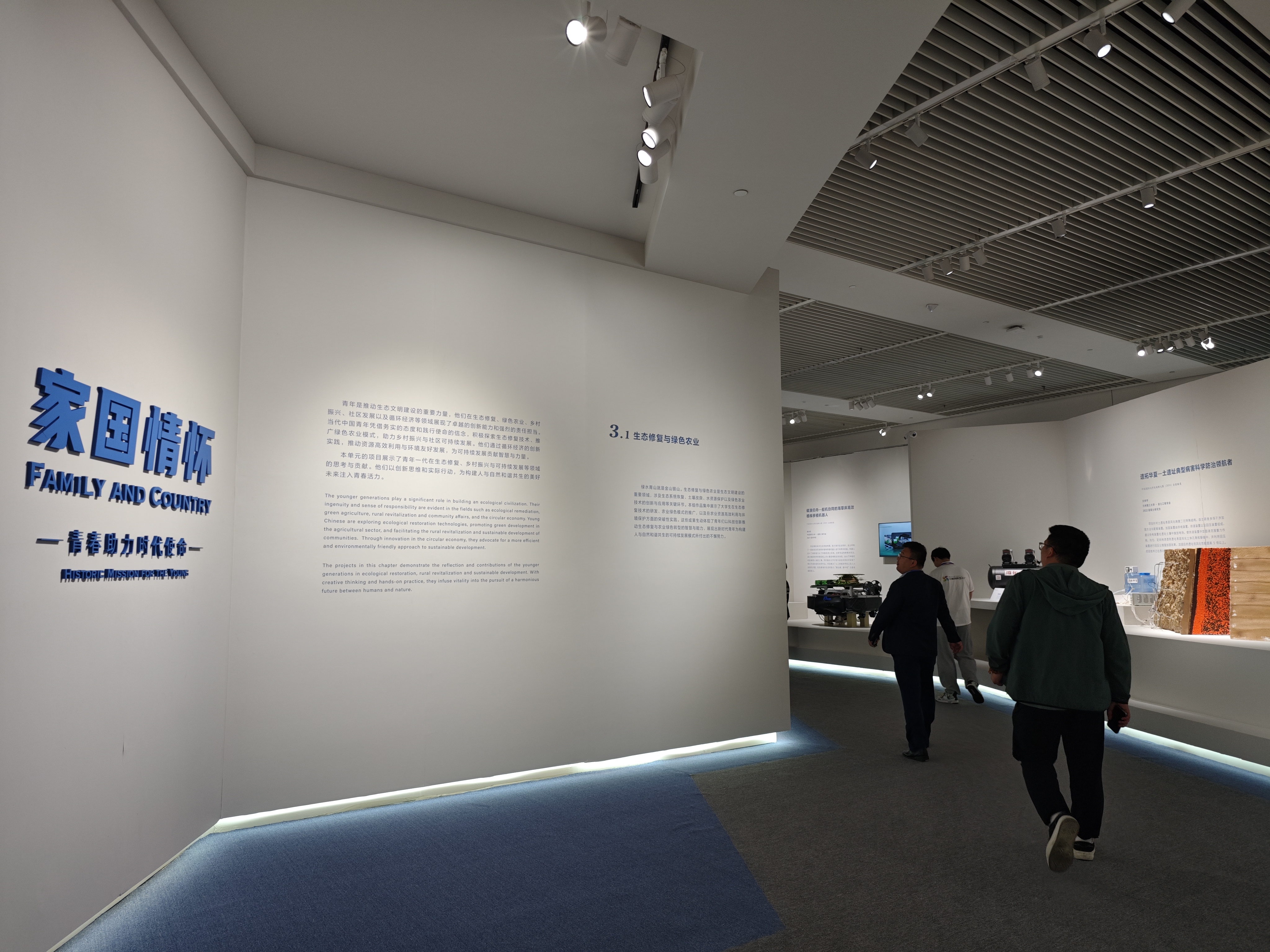

據悉,今次展覽作為中國國家博物館「國家展覽計劃」2025年度首個展覽,聚焦國家戰略與青年發展,通過「科技新星」「青春奉獻」「家國情懷」三大篇章共118個創新項目,構建起一場跨越學科、融合實踐、傳遞夢想的對話,全面展示出新時代大學生的優秀實踐成果。

一批重器亮相展廳。「東大鯤鵬-全球首輛分布式電驅動飛行汽車」項目負責人、東南大學助理研究員李兵兵在現場向記者介紹,該項目聚焦低空經濟與陸空一體化智能運載裝備製造,創新研發分布式電驅動、冗餘長續航動力系統,自主研發陸空一體車輛結構設計技術,實現裝備地面行駛與空中飛行的無縫切換。

國防科技大學研發的「電子魚皮一水下小目標探測預警新模式」亦吸引了不少觀眾駐足。據介紹,項目研究面向近海與島礁水下防禦需求,創新性設計了可感知流場、磁場的柔性電子魚皮,可貼附魚類體表,發現目標時會刺激魚類發出特定聲音,可被周圍海域的預置水聽器捕獲,實現水下小目標遠程探測預警。

觀眾還可以在展廳看到,能夠連續跨越空中、水面和水下介質,實現全域飛行與回收的「哪吒」系列海空跨域無人航行器;打破國際壟斷,填補國內直升機構型空白的國內首架噸級重型交叉雙旋翼無人直升機等。宇樹機器人展台更是成為觀眾打卡合影熱點。

展覽不僅聚焦量子計算、集成電路和人工智能等前沿科技,亦將目光投向民生改善、生態修復、醫療服務和鄉村振興等領域的創新實踐,深刻呈現技術背後蘊含的青年智慧與社會價值。

內蒙古大學的「阿爾泰電子——複雜文字古籍文獻數字化一站式解決方案」致力於少數民族古籍文獻數字化。項目負責人、該校中國語言文學專業2020 級博士研究生歐日樂克告訴記者,這是全球首創自主研發全自動翻頁掃描機器人、少數民族文字識別技術及數字化平台,全面實現蒙古族、滿族、藏族等少數民族文字材料的自動掃描、翻頁、識別、轉換與翻譯。目前設備已進入量產階段,獲得 14 項專利與軟着。

港科大生物工程專業2024 級博士研究生周松堂領銜研發的「非接觸式健康檢測系統」,利用遠程光電容積脈搏波描記法專利算法,將智能手機和平板電腦轉變為醫療級生命體徵監測器。結合先進的人工智能和信號處理技術,利用這些日常電子產品內置的鏡頭通過觀察用戶臉部皮膚血液流量變化引起的顏色波動,僅需 30 秒即可計算出心率、血壓、心率變異性及血氣飽和度等多項指標。讓生命體徵監測真正走出醫院、進入家庭,極大地提高了高血壓、心律不齊、心血管風險等疾病的早篩效率,也為遠程問診、老年照護、突發狀況預警等場景提供了可靠支持。未來這一系統還有望與電子健康檔案、保險服務、公共健康系統聯動,為構建智慧醫療生態貢獻關鍵基礎設施。

據悉,今次展覽由教育部、文化和旅遊部、中國國家博物館聯合舉辦,展出的大學生創新成果項目來自全國各省份、自治區、直轄市及港澳台地區,參展全國大學高校共計101家,展期約2個月。