人生在線/念父恩\劉韌之

今年我度過了第二個沒有父親的父親節。猛然間,發覺其實自己從來未曾與父親慶祝過父親節,一來因為我少時身在內地,尚不流行慶祝這個節日;二來因為學習和工作的緣故,常年在外,很難在這一天相聚。

在我眼中的父親,善良、堅強,把他人的事擺在重要的位置,卻把自己放得很輕很輕。仰不愧於天,俯不怍於人,愛護妻女,即使身處困境,他給周圍人的始終是陽光和快樂。

父親擁有豐富的藝術感知力,琴棋書畫皆能無師自通,熱愛文學,涉獵甚廣。在我孩提時代,他已經指導我背誦《唐詩三百首》,還買來各種各樣的兒童版名著,不遺餘力培養我的文學修養。文學薰陶之餘,家裏總是充滿父親可媲美男高音的歌聲。童年時的夏夜,天氣不似現在這般炎熱,父親常帶我去樓下散步,與我談天,父親說跟在他背後走的我就是他最關心的「小尾巴」。夜涼如水,睡覺時,父親陪在我身邊,而我則望着窗外婆娑的樹影,就在他哼唱着《彎彎的月亮》的歌聲中入睡,悠揚的旋律,應和着蟬鳴,譜寫出了夏天動人的樂章。

父親愛唱歌,也愛聽歌,當年家中的錄音機,播放着一首首的歌,爸爸聽過後,只要他懂得唱,就能寫出歌曲的五線譜。播放的歌曲中,不乏港台歌手的作品,一首羅大佑的《東方之珠》,構建出了我對香港的最初印象。

父親有時候會把尚未完成的文書工作帶回家中來做,只因他覺得自己所負責的工作,關係地方民生,力求做到一絲不苟、盡職盡責。每次深入田間地頭調研,父親都走在第一線,關心農民的收成和生活,以及化工企業的污染問題等。他總說,生而為人,總要擔負起身份背後的責任,為此,他曾經連續多日不眠不休地工作,結果罹患高血壓,耳朵出現了經久不愈的鳴聲。

父親曾到其中一個貧困縣掛任縣委常委、副縣長。任內積極思索如何帶領鄉民致富,為了令當地早日通公路,他一遍遍去省城尋求資金;當看到那些在冬天仍沒有鞋可穿的小學生,父親心急如焚,立刻向省城反映情況;當看到當地有不少患有白內障的老人家沒有錢就醫,他不僅申請資助,還積極尋找合適醫生,令一眾白內障老人重見光明。

多數人的成長,母親陪伴的時間總是多過父親,而我恰恰相反。從幼稚園到讀大學,再到參加工作,父親關注我在人生路上走過的每一個腳印。他從不苛責我的學業,只要是我有興趣做的事,他都支持鼓勵。因為我熱愛文學和藝術,高中畢業的時候,他鼓勵我考藝術類大學。彼時需要參加各大院校的專業科考試,去到考場,我看到一院子的考生,心中難免膽怯,是父親安撫我,告訴我「要相信自己的筆桿子」,讓我不再恐懼。

考試的時候,正值北京最冷的寒冬,我先後到多所院校考試,父親送我到考場後就不離開,無論天氣多麼寒冷,都堅持在考場外等我。我看他只穿夾克衫,卻不穿棉襖,就問他原由,爸爸總說:「我如果穿厚棉衣,就會被老師看到我形象臃腫,覺得我是『土包』,會影響到你。」我當時還笑他想得太多,而今回想這一幕,父親在用自己的方式愛着我,無微不至。

我考上大學之後就離開了家,大學畢業後又赴香港求學,其後成為一名報社記者,雖然父女間聚少離多,但每天都會通電話,交流生活感受和工作心得。我在報紙上刊登的每一篇文章,爸爸都會重新排版再打印、裝訂,放在他的保險箱中。他欣喜看到我人生的每一次進步,永遠是我人生舞台下最忠實的觀眾。

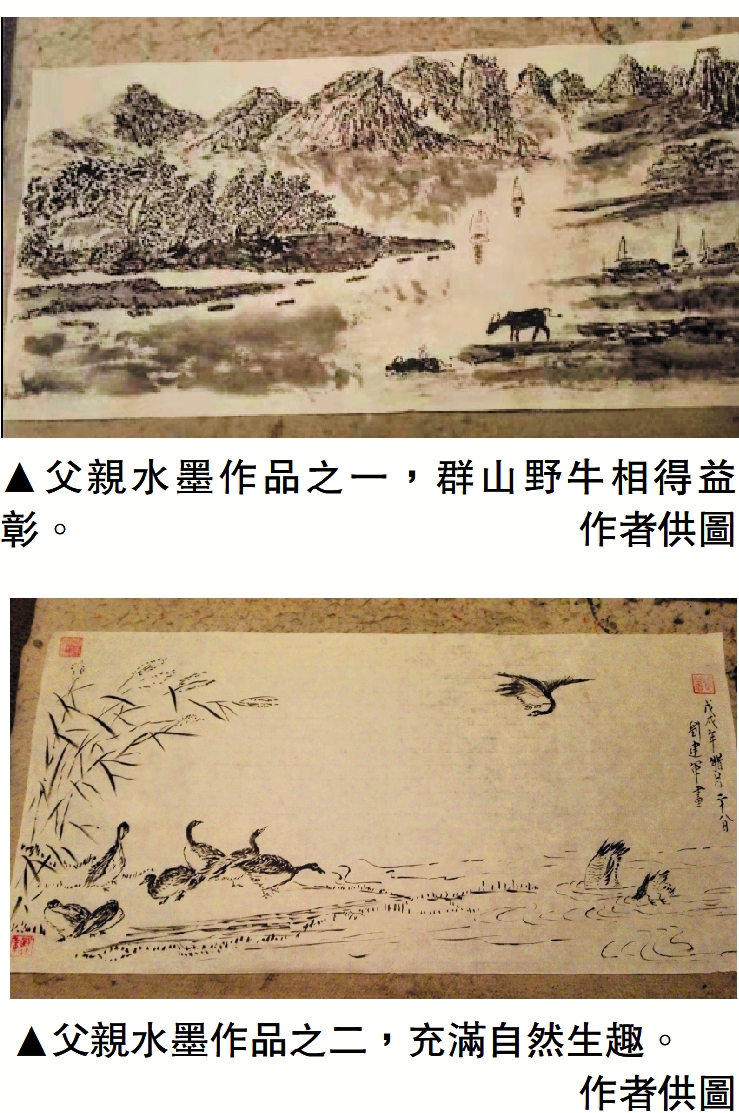

退休後的父親,樂器不離手,更發展了書畫興趣,所繪丹青、書寫顏真卿書法,讓人感到他是一個拜過名師學書畫的人。事實上,父親全憑自己研習,多次臨摹《芥子園畫譜》後,開始自己運筆、勾勒、構圖、着色,筆下山水自然靈動。當時的家中,父親寫寫畫畫,吹奏笛子和葫蘆絲,母親陪伴在側。我多麼希望雙親的幸福快樂生活可以永遠持續下去!

但一切都被粉碎了,新冠疫情爆發的那一年,父親查出患了血液病。這個世界五大絕症之一的殘酷疾病,消磨着父親的身體和意志,父親要長期住院,需要常常輸血和血小板、不間斷的感染和發燒、沒完沒了的化療、打不完的針、吃不完的藥、折磨人的骨髓穿刺,父親都咬緊了牙關堅持,不論如何難受,就算身上已經遍布針眼和感染導致的傷痕,他都不曾向媽媽和我發脾氣,反而以幽默的話語安撫我們的緊張情緒,心疼着我和媽媽照顧的辛苦。

我也從沒在他身上感受到焦慮和悲觀。當他得知我喜歡下圍棋之後,還拖着病體,教授我圍棋棋理和「爭先手」的重要性。因為重度貧血,父親的手指已無法點擊手機屏幕落子,需要我代為操作才能與他人於網上對弈。我曾勸他多休息,下圍棋太費神,爸爸卻樂此不疲,一來為打消我在醫院陪護的苦悶,二來是想與我共度快樂的父女時光。時至今日,我的眼前還常浮現他對我說「乖,來打棋了」。

可惜此情景不會再有。

「你快點回去上班。」病床上的父親常常對我說。其實他真的不捨得我走,因為疫情的阻隔,他深知我這一走不知還會不會再見到。但更令他擔心的是獨生女兒的前途,也怕給我所在的公司添麻煩。

因為疫情關係,父親走的時候,我無法送他最後一程。三個月前,我回到家,聽到父親在病榻上留下的最後一段錄音,內容無關訣別,亦無關對死的恐懼,而是他曾經與媽媽、姑姑遊江蘇同里一事,所敘種種,彷彿在眼前展開了一幅江南畫卷,有小橋流水人家、有圓的月、長滿青苔的石板路……

又是一年父親節,我又想到了我和他之間最後一次通電話,他囑咐我要成為一個堅強自立的人,依靠自己的勤勞,打拚出美好生活。淚水很快又再次模糊了我的雙眼。