沈從文後半生 時代中的孤舟

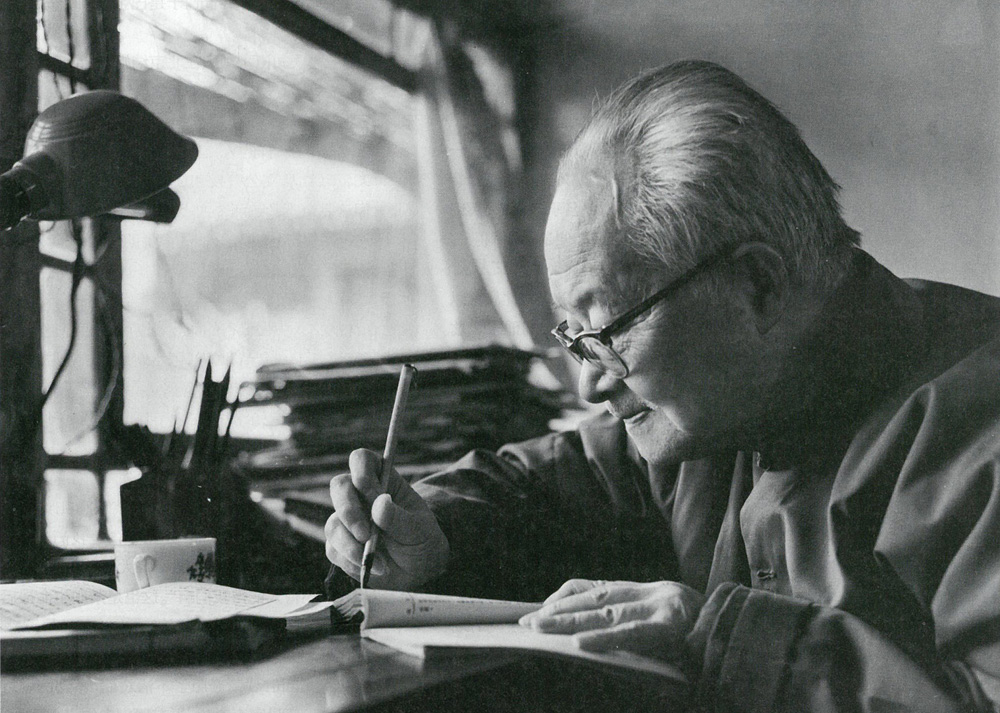

圖:一九七九年,沈從文在北京

自一九四八年始,沈從文漸漸從時代的轉折口和崩潰中恢復,成為他後半生重新安身立命、成就另一番事業的起點。由復旦大學文學系教授張新穎撰寫的《沈從文的後半生:1948-1988》於今年六月由廣西師範大學出版社發行,這部著作由一九四八年起筆,沿?沈從文生命中的坎坷歷程,敘述他的社會遭遇、個人選擇及糾結的內心生活,呈現沈從文後半生漫長而未曾間斷的精神活動。

今年六月,《沈從文的後半生:1948-1988》出版,全書聚焦於沈從文與政治交纏、棄文從史的矛盾歲月。這部傳記提供了一些很少被人提及的資料,如作者張新穎在書中所說,他要寫的是「動盪年代裡他個人漫長的內心生活」。

從「悲劇」轉入「謐境」

該書從一九四八年起筆,內戰正酣,讓沈從文最憂心的就是——「民族自殺的悲劇」,而反觀其老朋友們大多興奮樂觀。沈從文甚至還寫了篇《中國往何處去》:「這種對峙內戰難結束,中國往何處去?往毀滅而已。」

到了一九四九年,沈從文雖然對自己的命運有不祥的預感,但仍沒料到會被劃定為「桃紅色作家」,沈從文不怕文學論爭,怕的是文學批判背後的政治力量。他無奈地寫道:「我應當休息了,神經已發展到一個最高點,我不毀也會瘋去。孤立而絕望,我應當休息了。」他的精神開始漸漸失常,但幸虧自殺未遂。在時局的長河中順流而下,沈從文自有逆流反抗的直覺,但卻又拿不準,所以獨自一人坐在船上,更覺得彷徨孤獨。

自殺遇救後的沈從文,反應似乎不再像此前的那麼激烈了,用他的話說,是「悲劇轉入謐境」,他要在「謐境」中分析和檢討自己。《沈從文的後半生》裡寫到一九四九年九月二十日,沈從文給妻子張兆和寫信,說自己「忽然像醒了的人一樣,把一隻大而且舊的船作調頭努力,扭過來了。我變得真正柔和得很,善良得很」。

沈從文在度過精神危機後,最初想留下一本完整的自傳,但精神的持續緊張讓他無法進行寫作。反倒是在寫完自傳的第一章中《關於西南漆器及其他》一篇後,對「工藝美術」的寫作脈絡逐漸形成。這篇文章也見證了沈從文後半生事業的轉折:「這實在是我一個轉機,使我對於全個歷史各方面的光輝,得了一個從容的機會去認識,去接近。」

然而這個轉折卻沒有得到家人支持,就連上初中的兒子都疑惑他為什麼「老不進步」,覺得他「到博物館弄古董,有什麼意思」,家人愛他,卻不理解他,沈從文只好從蕭邦和貝多芬中尋找慰藉。《沈從文的後半生》中有他在北京郊外一所學校改造時的一段話:「生命封鎖在軀殼裡,一切隔離?,生命的火在沉默裡燃燒,慢慢熄滅。擱下筆來快有兩年了,在手中已完全失去意義。國家新生,個人如此萎悴,很離奇。」

沈氏文獻研究

這本《沈從文的後半生》的成型,也得益於很多文獻做參考依據。上世紀四十年代末,有關沈從文的評論大多是對其文藝思想和政治觀點的批評,從沈從文異於時人的獨立文論,及他對當時的國共戰爭的特殊理解出發,對其嚴加駁斥。

而後被界定為「桃紅色作家」的沈從文更是受到嘲笑,從「清客文丐」升至「反共作家」。一屆文代會更將他除名,書店也毀其書稿,沈從文最終被迫停筆。

儘管沈從文對解放後的「棄文從史」不後悔,且對文物研究貢獻重大,但他的中年擱筆被很多人認為是中國文學史上的一大損失。

到上世紀七十年代末,隨?改革初潮的來臨,沈從文逐漸從陰霾中走出。而朱光潛、黃永玉及夏志清等學人紛紛推崇沈從文。法國巴黎大學甚至規定,凡報考終身中文教師者必讀沈從文的作品。

自一九八○年以後,國內的文化學術氛圍日趨開放,學術界對沈從文的研究逐漸更加豐富,評點也由感性抒發轉為理性分析。一九八五年凌宇的《從邊城走向世界:對作為文學家的沈從文的研究》由北京三聯出版,是一九四九年以來「沈氏研究」的首本重要著作。書中對沈從文的文學思想及小說創作,都進行了詳盡的分析,至今還被作為「沈氏研究」的文獻參考依據。一九八八年,北京十月文藝出版社又發行了凌宇的《沈從文傳》。九十年代後,對沈從文的研究更具多向性,如劉一友的《沈從文與湘西》、美國學者金介甫(Jeffrey C. Kinkley)的《沈從文筆下的中國社會與文化》、李輝的《沈從文與丁玲》等,人們對沈從文及其文學的認識也更為深入。

很多人常說:「如果沈從文在世,肯定是一九八八年諾貝爾文學獎的最有力候選人。」以此來加重對沈從文的景仰及遺憾。沈從文的中年停筆的確是件憾事,但重新認識沈從文,總能或多或少彌補我們這代人對他的遺憾。