兩代留法藝術家──與林鳴崗看「巴黎丹青」求索之路

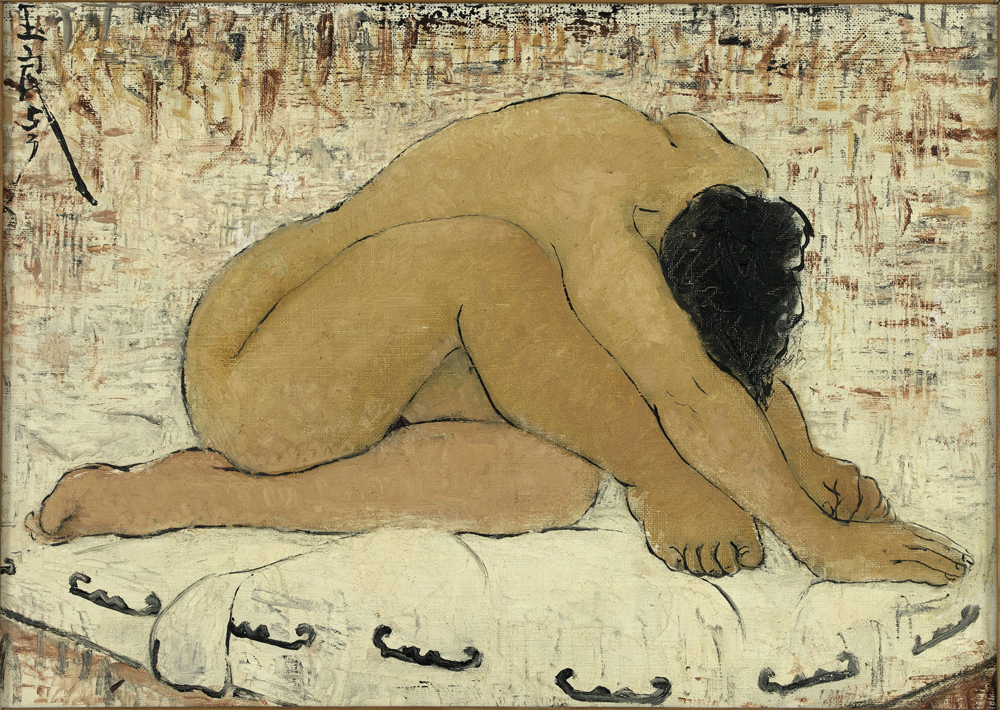

圖:潘玉良《坐?的裸女》,一九五三年,油彩布本,賽努奇巴黎亞洲藝術博物館藏品

□作為法國五月的一個環節,香港藝術館展出的「巴黎丹青──二十世紀中國畫家展」將於九月二十一日閉幕,趕在閉幕之前,本報記者邀請法國國家藝術家協會會員、旅法二十餘年的畫家林鳴崗,帶領我們一起欣賞一批留法藝術家的作品。安靜的展館,聽得到每一觀者緩緩踱步的聲音。但這些作品,卻並不「安靜」,他們或疾或徐地講述一場場筆墨發起的變革,一次次試圖銜接東西方藝術的嘗試。\講述者:林鳴崗 記錄及資料匯總:成野

「(在東西方的碰撞結合這方面),徐悲鴻和林風眠喜好不同,方法也不同。」林鳴崗說。

固守與衝撞

一九一九年,經歷了近兩個月的海上漂泊。徐悲鴻第一次來到巴黎。在朱利安畫院,徐悲鴻苦練素描,並於次年如願以償考取法國國立最高美術學校圖畫科。在弗拉孟、柯羅蒙、達仰、貝納爾等幾位老師中,達仰以「勿慕時尚,勿甘小就」相勉,當時巴黎現代藝術蓬勃發展,徐悲鴻在老師的鼓勵下篤守寫實主義的信念。

為了體察精究對象,達仰要求徐氏在每次寫生之後進行默背,然後再與對象比較,培養觀察理解能力。而徐悲鴻本人亦希望,將西方繪畫中,那些直面「造化之奧頤繁麗」的,以及有利於啟迪民智、鼓舞士氣的內容帶回中國。

「當我們看到徐悲鴻的奔馬,造型結構、透視、光影,這些都是傳統的中國水墨沒有的,但徐悲鴻的作品中有。另外,你看奔馬的肌肉和力度,這在之前的水墨作品中感覺不到。」在林鳴崗眼裡,徐悲鴻對學院派與寫實的篤信,和其本身的深厚功底亦有關係,很難放下身段去接受「印象派之後」諸多現當代的影響。

「徐悲鴻是在固守,林風眠則在衝撞。」比徐悲鴻晚兩個月到達巴黎的林風眠,雖然進入了夢寐以求的巴黎國立美術學院,卻並不是個守規矩的「好學生」,他為塞尚、莫奈、馬蒂斯等離經叛道的畫家所傾倒,又在巴黎東方美術館、陶瓷博物館的彩陶、漢畫磚、唐三彩、瓷器花紋上,發現了中國民間藝術的奇特魅力。

似油畫的水墨

站在是次展出的《秋色》前,林鳴崗回頭問「能看得出這是水墨還是油畫嗎?」林風眠「將西畫的色彩語言,放入水墨畫,我們可以看見色彩很濃,以豐富及頗有層次感的色彩,表達絢爛,「顏色也不滿足於中國畫顏料,用了水粉。」「也基本沒有留白。」林鳴崗認為,不排除有些客觀原因,「比如,當時油畫材料很貴(林風眠人生中有幾段經濟非常拮据的階段),油畫顏料不能畫在紙上,還有水粉較快乾。」但為中國現代美術之發展引進了新的觀念技法,使中國水墨畫拓展了更大的表現空間與意境。可謂是將西方現代藝術融入中國畫的開創者。

而在林風眠的人物畫裡,不難發現──是次展出「現代主義(Moedernism)的藝術理念糅合在裡面,雖然沒有全面的掌握」。正如研究者巴東於《林風眠水墨重彩畫頁賞析》一文中所述:畫面中大膽強烈的色彩、平面而富裝飾性的單純造型多有來自於馬蒂斯(Henri Matsse, 1869-1954)的影響;畫面分割解析則是畢卡索(Pablo Picasso, 1881-1973)立體主義概念之影響;樣式化的女性造型又有?巴黎畫派畫家莫迪里亞尼(Amedeo Modigliani, 1884-1920)的風格影響。「造型是寫意的,當時這個圈子也沒人這麼畫。」

潘玉良的雄壯與柔情

差不多時段赴法的還有常玉與潘玉良。林鳴崗說,法國學藝術的學生裡流傳?潘玉良的故事,從青樓女子到享譽盛名的畫家的她當然是一個傳奇。但事實上,她可不似電影中的千嬌百媚。潘玉良不僅不算傳統意義上的美女,「而且從體格到聲音都像個男人。」據說她愛京劇,一扮上,上台活脫脫就是竇爾敦。她的作品就像性格一樣,「誠懇,處處都有一個敢字。」

「如果我們以學院派的角度來審視這幅作品,你會發現不成比例,手、腳太大,模特姿勢彆扭,顏色的處理也很單一。」但雄壯渾厚,充滿柔情。在林鳴崗眼裡,這種柔情或許來自於對女性的「同理心」,「也是源自她本人的不易吧。」《穿紅色旗袍的裸女》在構圖方面,她保留了中國畫留白的概念,卻在留白的部分,改用點描或交錯的筆法充滿空間。

時光荏苒,留法「第一代」或去或留,「他們去留的原因,除了個人選擇,某種程度上也賴於國內對他們的認同。」林風眠回國後擔任杭州藝專的校長。而朱德群、趙無極,這些留法「第二代」都是他的學生。當時杭州藝專為了融合中西,沒有分設西畫系和國畫系,只設繪畫系,學生主要學西畫。水墨也是必修課。對他們影響甚大的或許應該是吳大羽。

理性與抽象

行至朱德群的《夏至》、趙無極的《10.9.73》。「像山水又不是山水」。也許抽象畫與中國藝術本身很容易找到共通,中國畫的意境自然地流露出來。「淋漓的感覺來自於對材料的熟練掌握,用大量松節水沖,掌握不好就很生澀,就像水汽悶在裡面。」大多數觀者看到抽象畫猶如無字天書,搖搖頭避之不及,因為無法準確的與之對話。林鳴崗說「根據我和朱德群的接觸,我發現,他往往是先以大筆拖、掃,很隨意打一陣關係,在畫面中很快找到構圖,再最後修飾。看上去是隨性的,其實是用偶發性找到構圖,但此後的濃淡厚薄、輕重緩急,都是理性。」

「我個人認為趙無極,似乎比朱德群更細膩厚重,層次往往更豐富。比如左邊那幾筆白色的色彩,我猜他是在完成之後,觀察了很久,覺得黑色色塊太突兀,才去破。」

「趙無極也是很有故事的人」,林鳴崗說,巴黎的藝術圈裡叫他「趙Whisky」,大概兩個意思,一是酗酒,第二是能喝上Whisky。趙無極的父親是銀行家,他是帶?三萬美金赴法的。「留學生很多都很窮困,常玉、潘玉良經濟狀況都不好,常玉給人當侍應生。但趙無極不一樣,他不僅能經常去酒館,還能喝得起威士忌。」抵達巴黎的當天下午,趙無極夫婦倆到羅浮宮博物館參觀畫作,晚上去聆聽一場音樂會。

蒙巴納斯的「趙威士忌」

或許也是家世帶來的自信。趙無極知道蒙巴納斯是法國藝術家集聚的地方,所以一來法國就在那裡租下房子。而他在法國南部的畫室,更是一度比鄰畢加索的畫室。與這位八十歲的老人保持了良好的友誼。亦與聲震全球的雕塑藝術家賈科梅蒂相鄰十七年。「他的作品很早就獲出版,著名的詩人米歇爾力薦。」而這些人,對他的創作都影響深遠。

正如趙無極自己所說:「隨?我思想的深入,我逐漸重新發現了中國。我最近的畫作自然而然地反映中國。或許悖謬的是,這種深遠本原的歸復,應該歸功於巴黎。」林鳴崗表示,兩代留法藝術家中領軍者風格的迥異,都是源於歐洲當時的藝術思潮。「如果這兩個人在中國,一定不會畫抽象,五十年代正是抽象畫在歐洲勃發的時候。就像現在興裝置、概念藝術。有點風水輪流轉的意思。所謂最當代,就是一瞬間的事情。」

「這些展品都並不見得畫家最出色的作品。」林鳴崗說,但像一條線,藝術家們在擁抱夢寐以求的巴黎時,亦尋求文化的自省與自覺,也是在尋求自身於文化上的立足點。這條線中,又有被羅浮宮震撼的徐悲鴻,在獲蔡元培盛讚後欣喜的林風眠,還有唱竇爾敦的潘玉良,喝?威士忌的趙無極,又或者「文革」中貧病交困的林風眠,想回故土而不得的潘玉良,在喪父喪妻之後借酒消愁的趙無極。在一條連貫的線中間,這些後世仰視的大師們,又有各自的故事。

(圖片由香港藝術館提供)