東江供水工程檔案 28件原件首公開

6月9日是國際檔案日。今年適逢東江水供港60周年,廣東省檔案館精選了28件東深供水工程重要檔案,首次向社會公眾開放。這些檔案真實記錄了該項目從立項、建設、竣工、擴建改造以及水質安全、立法保障等的全過程,體現了粵港以水為紐帶守望相助的血脈親情。

這批檔案中,有三封由香港普通市民所寫的感謝信,信中用真摯感人的語言,表達港人對廣東無私向香港供水、解決同胞飲水困境的感激之情,還主動提出將「手提電焊機、手提電刨、三門六座位工具汽車」等物資自願捐贈給東深供水工程指揮部,以表「對祖國建設的心意」。\大公報記者 黃寶儀廣州報道

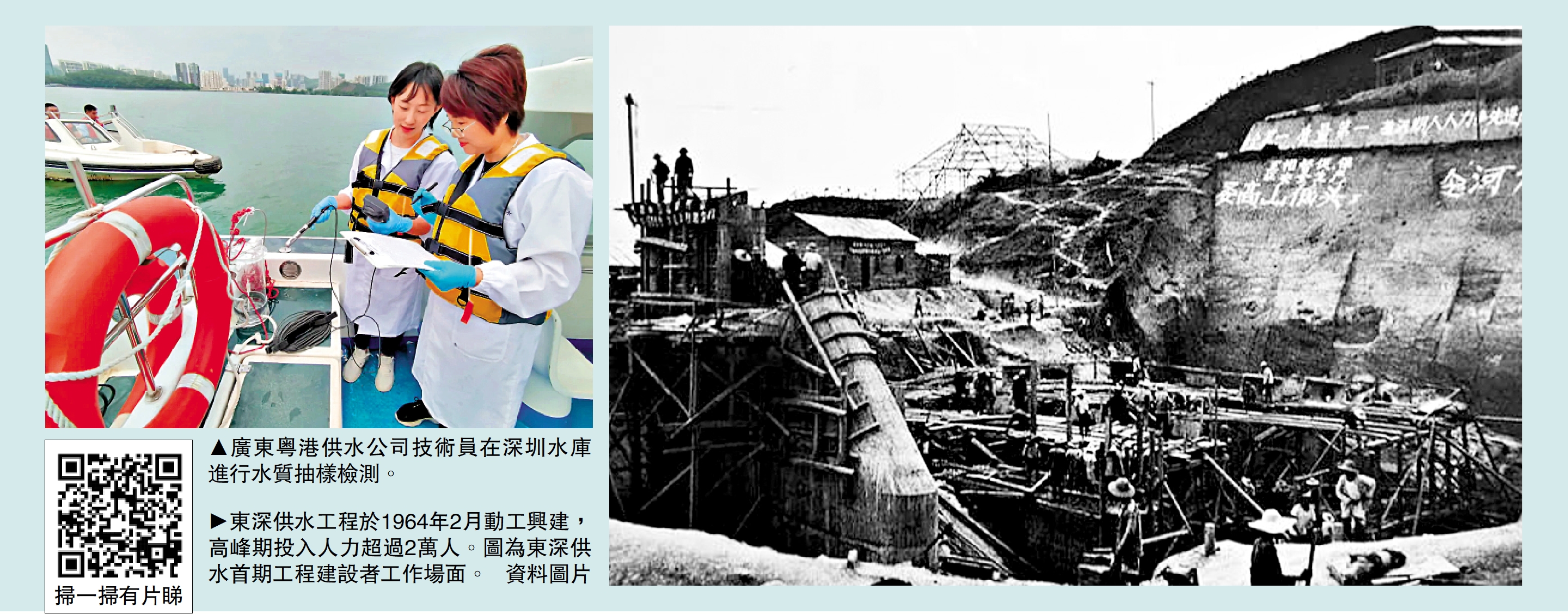

港人對於東深供水工程並不陌生,60年來很多歷史故事也通過展覽、口述歷史等方式廣泛傳播,然而與之相關的珍貴檔案資料對外公開,迄今仍是第一次。廣東省檔案館介紹,本次首次開放的工程珍貴檔案中,有17件文書檔案和11張現場施工照片,為紀念東深供水工程建設60周年還原了歷史場景、提供了珍貴史料。

三封感謝信 盡顯同胞血脈深情

在此次公開的檔案中,有三份看似平常卻格外引人注目的檔案──那是三封由香港同胞寫給東深供水指揮部的信函。

東深供水工程不僅為香港同胞送去源源活水,在上世紀80年代,對珠江三角洲農業灌溉的改善效果更是顯著。當工程進入擴建升級階段,香港同胞尹炳就先生在返鄉探親時,目睹東深供水工程帶來的家鄉巨變,深受感動,主動捐贈價值2000港元(約合當時內地職工4年工資)的物資(手提電焊機一部,手提電刨兩部,手提電鋸一把),支持祖國「四化」建設。

東深供水工程的擴建升級,離不開配套的修配廠、木工車間等設施。技術人員在此精研技藝,通過專業協作形成了高效友好的技術交流模式。香港同胞李賴是一位木工師傅,1981年,他受邀參觀東深供水工程修配廠的木工車間及各種設備,受到了管理局人員的熱情接待。他深受觸動,向「東深工程的朋友們」捐贈了專業工具「手提式電動木工刨」一批,以表「對祖國建設的心意」。

在香港經營製衣廠的趙永儀原籍東莞,於1957年離鄉赴香港經營製衣廠,作為東深供水工程「從無到有的『親歷者』,親眼見到社會主義建設欣欣向榮的景象……」;目睹東深二期擴建工程的工程進度,更難以抑制內心對祖國的感激之情──「尤其使我們高興的是,國家又投放大量資金、人力、物力進行東深供水工程第二期擴建,每時每刻關心香港同胞的食用水問題,我們表示衷心感謝祖國的無限關懷。」為此,趙女士寫信提出捐贈一輛工具車,供指揮部使用。

「東深精神」見證粵港守望相助

1964年,東深供水工程建設者在山坡上寫下「要高山低頭,令河水倒流」的口號,建設者們的「東深精神」是粵港守望相助、血脈相連的見證。而香港同胞們寄來的感謝信,同樣承載着他們對祖國親人的深情厚誼,成為「一脈相連,飲水思源」這份血脈之情雙向奔赴的珍貴憑證。

廣東省檔案館利用服務部張凌表示,這些感謝信文字樸素,但字裏行間無一不表達出對廣東無私向香港供水、解決同胞飲水困境的感激之情。同時,從那些普通而家常的物資捐贈中,參觀者可以想像在工程建設早期的艱辛和建設工人的付出,也能感受到香港同胞對於祖國建設的關心和支持。

進入粵港澳大灣區時代,東深供水工程作為粵港澳基礎設施互聯互通的重要一環,將繼續譜寫獨特篇章,通過「一脈相連,飲水思源」這一情感紐帶,喚醒粵港人民共同的歷史記憶和文化認同,為「一國兩制」的成功實踐和大灣區的融合發展提供堅實保障。

港人查詢檔案流程

所需證件:個人身份的有效證件

查檔流程:填寫查閱登記表,在閱覽廳電腦查閱檔案

查閱服務時間:周一至周五8:30-12:00,14:00-17:00

大公報記者黃寶儀整理