見證歷史/首份供水協議 開放展示

1962年底,香港經歷50年一遇的大旱,整整9個月沒有降水,香港陷入癱瘓的狀態。1963年5月,香港的求救信號發到了內地。當時,同樣身受大旱之災的廣東,在臨近香港的水庫、湖泊、河流為香港打開一扇「生命之門」,把救命的淡水不斷經由輪船送到同胞手中。

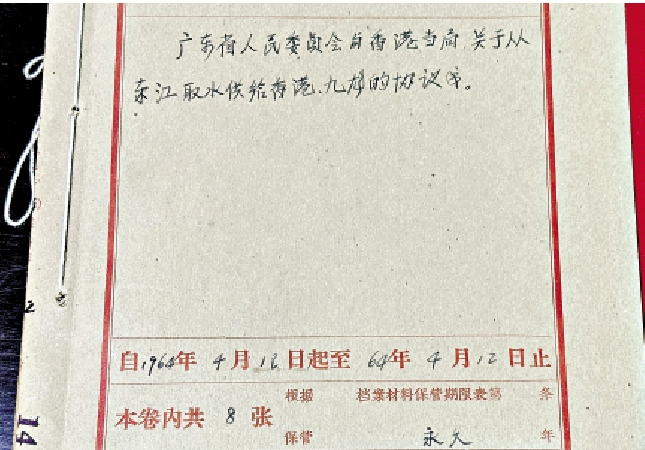

為從根本上解決香港水荒問題,中共中央、國務院作出指示,「要不惜一切代價保證香港同胞渡過難關」。1963年6月10日,周恩來總理決定引東江水供應香港,工程被命名為東江─深圳供水灌溉工程。同年12月,周恩來總理親自批示,中央財政撥款3800萬元建設東深供水工程。1964年2月,東江─深圳供水工程正式動工,4月22日,廣東省人民委員會代表劉兆倫和香港當局代表莫覲在廣州簽訂了《關於從東江取水供給香港、九龍的協議》。

記者在廣東省檔案館看到了這份開放展示的珍貴協議。翻開依然閃爍着光澤的紅綢緞文件夾,8張泛黃的紙張出現在眼前。打印的文稿,清楚記錄了「自1965年3月起,東江─深圳供水工程開始向香港供水,每年供水6820萬立方米(150億加侖),供水期為每年10月1日至次年6月30日……」的字樣。

廣東省檔案館方面表示,這一粵港雙方的首份供水協議,具有極高的歷史價值和社會意義。