《大公報》見證何家沖的紅色基因

信陽作為大別山革命老區核心區域,承載着中國革命史上「28年紅旗不倒」的傳奇。從鄂豫皖蘇區的建立到千里躍進大別山的戰略轉折,從商城起義的星火燎原到新時代紅色教育的創新實踐,信陽以豐富的革命遺址、英雄故事和文旅融合模式,構建起一座「紅色精神堡壘」。

何家沖是信陽羅山縣鐵鋪鎮下轄的一個行政村,處於豫鄂交界的大別山區,境內的大別山山南為湖北、山北為河南,有「一腳踏兩省」之譽。91年前,紅二十五軍政委吳煥先宣讀了《長征出發宣言》,紅二十五軍由此開始長征。

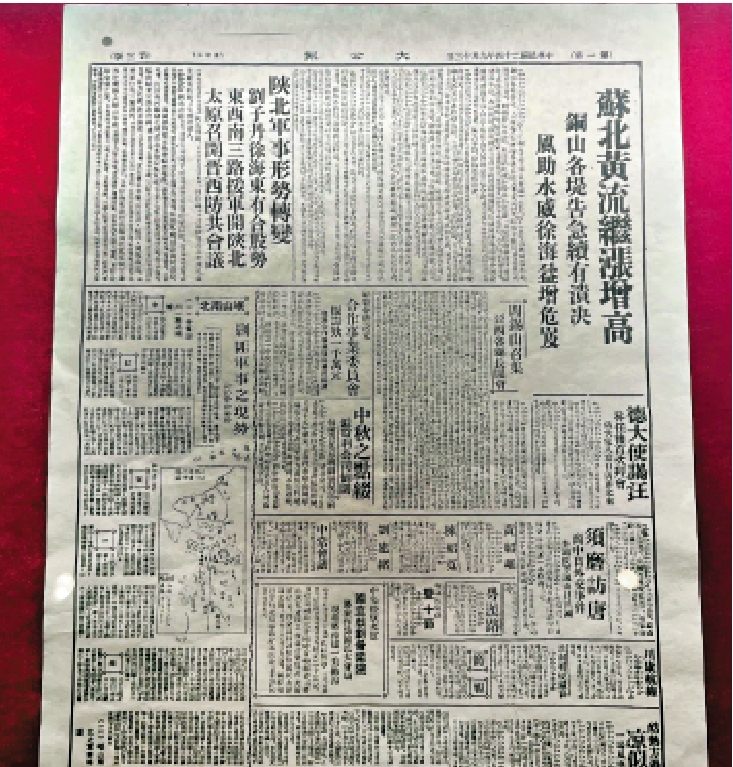

「1935年9月18日,中共中央率領紅一方面軍主力抵達甘肅岷縣以南的哈達鋪。在這裏,毛澤東從《大公報》上獲悉陝北仍存在紅軍和根據地,提出進軍陝北。」在何家沖的紅二十五軍軍史館陳列着一份1935年9月30日的《大公報》複印件,這天的報紙上有關於徐海東率部進抵永坪和在陝北作戰的報道。該軍史館還以這樣一段話進行了結尾:1937年2月毛澤東在接見《大公報》記者范長江時講,徐海東部之由陝南經隴東入陝北,乃偶然做成中央紅軍之嚮導。

離開展廳,記者一行又在紅軍長徵集結地──一棵30米高的千年銀杏樹下,見到了何家沖村的紀檢委員何桂英,「除了正常的工作,我還會經常來紀念館這裏做義務講解員,為遊客講述曾祖母何大媽的故事。」「何大媽」用自己的眼睛作「擔保」,勇敢地衝在受傷休養的紅軍余占海前面,從敵人手裏救出這個於她而言情同「兒子」的人;她還利用自家的山洞,掩護並救治了13名紅軍戰士……

歷史從來不是塵封的往事,而是永續發展的根脈。漫步在何家沖村田間路上,兩邊一幢幢明清古建築風格的豫南民居錯落有致,沿村中道路一路向前,兩側山巒疊翠,林木繁茂,清泉潺潺,儼然一座天然「大氧吧」。這個曾經的深度貧困村,已發展成為國家級古村落、國家4A級景區。

據何家沖村黨支部書記何宗偉介紹,長征微體驗線路、登山觀光步道、田園觀光線路可以讓人領略豫南山水風光,農事體驗有採茶炒茶、瓜果採摘、插秧等,鄉土美食有鐵鋪豆腐、羅山大腸湯、豫南殺豬菜,民俗文化體驗有羅山皮影戲、大別山畫派藝術創作、剪紙等,以紅色資源引領綠色發展的鄉村振興「何家沖模式」已然形成。