品味生活/CHAT六廠群展 穿針引線紡傳統織未來

昔日的南豐紗廠成了如今的CHAT六廠,沒了紡織機器的轟鳴聲,卻吸引不少海內外藝術家齊聚此地,以作品展示他們對紗線、布料及可持續發展的理解。「湧動的暗綫——遊走在民間智慧與當代視野之間」、「忙碌的針線:香港的布面綴飾工藝」、「圖象的痕跡」三個展覽正在CHAT六廠展出,來自亞洲不同國家和地區的藝術家,以裝置藝術展示紡織品與藝術品之間的交融,觀眾可從中感受紡織業所承載的文化內涵。/大公報記者 劉毅(文、圖)

春日正好,置身CHAT六廠(香港紡織文化藝術館)欣賞展覽,落地窗外的春意,室內是藝術家設計的裝置藝術品,體會傳統紡織如何成為了當代藝術家創作靈感的源泉。「湧動的暗綫──遊走在民間智慧與當代視野之間」呈現多元的民間紡織工藝發展,運用傳統紡織元素,創作具備現代審美視角的裝置藝術,引領觀眾思考人與自然的黏連。

「湧動的暗綫」 重思紡織今昔

「湧動的暗綫──遊走在民間智慧與當代視野之間」、「忙碌的針線:香港的布面綴飾工藝」、「圖象的痕跡」三個展覽都與織線、布藝、衣衫等有關,且互為映襯,皆在探索紡織作為藝術品之時,其所可以延展出的更多可能性。

策展人王慰慰表示,在「湧動的暗綫」展覽中,觀眾好似踏上一場藝術的旅程,歷經從遊牧民族的拼布花被到農耕小島的絲網印刷,在過去與現實的對照之中,參展者的作品包含的是對人類創造、個體表達、文化認同的追尋。

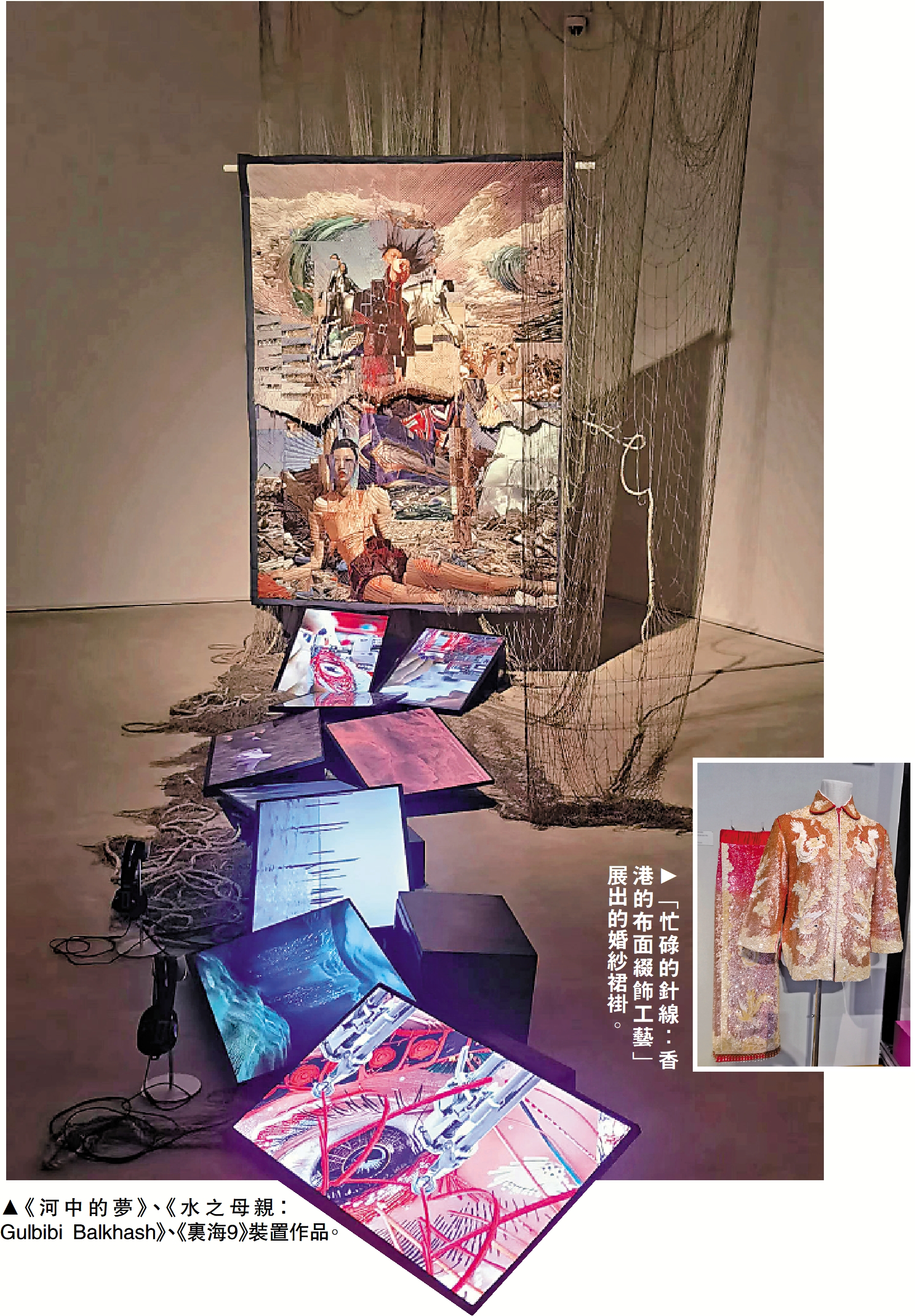

穿梭在展廳,猶如行走在紡織線條編織的藝術回廊,多件藝術品所選取的創造原料俱非昂貴品,卻在藝術家的設計下,交織出了不同的文化故事。如印尼藝術家阿里·貝瓦吉的作品《來自大海的療癒》中,他從峇里島海岸收集的編織塑膠、棉線、竹等天然物料,拆解並整合,做成猶如紡織線條一般的裝置作品,「我希望人們可以藉此思考如何與大自然修復關係,從而關注海洋環保等環保生態議題。」阿里·貝瓦吉表示。人類的活動勢必會對大自然產生一些影響,環保可否訴諸科技?哈薩克斯坦藝術家阿瑪古兒·門利巴耶娃和蘇阿德·加拉創作了三組裝置作品——《河中的夢》、《水之母親:Gulbibi Balkhash》、《裏海9》,包括三件影像作品及兩件織物,折射中亞地區部分海水區域面臨的生態挑戰,裝置中的織物為人工智能根據中亞傳統紡織技術編織的圖案生成,引發探討:傳統紡織智慧是否能與新興科技實現互補,以找到保護環境的新方案。

除卻以展品講述人與環境的故事,展覽還着重展現了女性在紡織業中所佔據的地位和影響。哈薩斯坦藝術家艾希莎·沙迪諾娃的布藝作品《Dastarkhan她的裙子》,展品以四條彩色軟墊圍成一個方形,中間懸掛的是一條「可穿的桌布」,仿造的是中亞傳統餐桌布置Dastarkhan,桌布上繡着的是伸出的雙手、空置的杯碟,表達家庭中女性的重要性,因為她們需要準備食物、照顧家人和招呼客人。藝術家通過作品,致敬可以把日常生活操持得井井有條的中亞女性,是真正的家庭支柱。

「忙碌的針線」 聚焦綴飾工藝

說到家庭工作,就不得不說到香港的家庭手工業者的針線活。「忙碌的針線:香港的布面綴飾工藝」在一間大型廠房樣空間舉行,展覽帶領觀眾回望本地家庭式手工業者的興起過程,通過一系列香港的布面綴飾工藝案例,諸如潮汕抽紗品、家庭手工作坊珠片、傳統裙褂等,這些工藝品的共通點在於技術工作系統化、女性的勞動和領導角色,以及如何為了更好地出口而改變傳統。

「忙碌的針線:香港的布面綴飾工藝」策展人李勺言介紹,「忙碌的針線」往往是家庭手工業者的「閉門工作」,默默從事刺繡、釘珠和抽紗工序,效率雖不似大型廠房的流水線作業,但對於塑造香港服裝品牌形象同樣重要。

是次展出的婚紗裙褂,是少數在香港綴飾並主要供應本地市場的服裝。1960年代後期,市場上出現了運用珠片裝飾的裙褂,能快速完工且價格相對便宜,令更多女性可以在大型節慶也能穿上傳統禮服。

在香港的傳統服飾和物件中,龍的元素也時常出現,譬如世代相傳的婚嫁禮服裙褂,以及一些印有傳統圖案的當代藝術飾品之中。這次的展覽:「圖象的痕跡」主要展示傳統圖像如何被演繹並進行新的詮釋,當中一件展品是上世紀70年代的傳統裙褂,裙褂上的龍形圖案奔騰,左右對稱更富有美感,也反映傳統圖案伴隨社會生活方式的轉變,所呈現的不同樣貌。

以上展覽展期至7月13日。