AI「復活」古人 助文博和教學

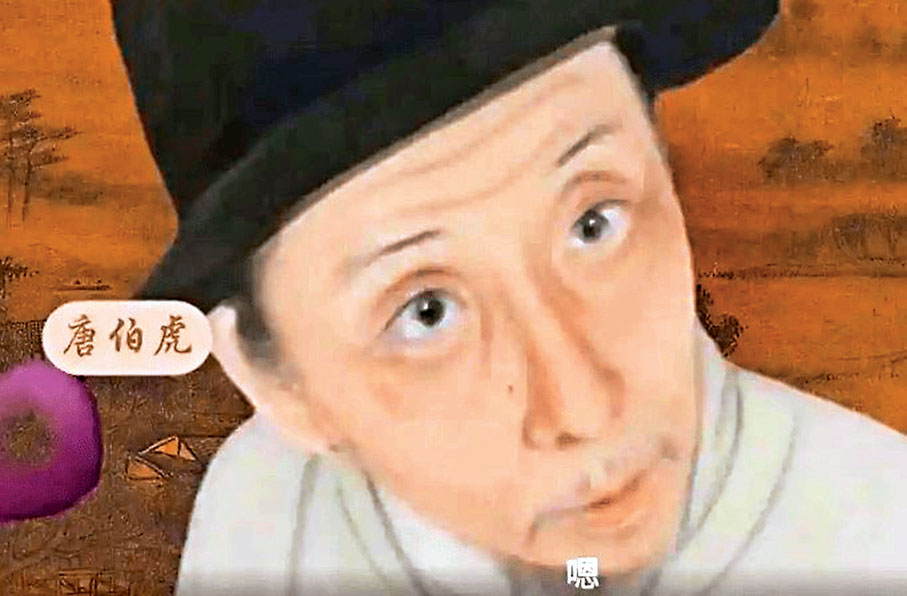

「老祖宗回答我」系列內容近日在內地社交媒體爆火,經AI軟件二次創作後,李白、杜甫、顏真卿、李時珍等一眾歷史名人集體亮相「出鏡」答問。

各地文旅部門競相推出「AI名人」。山東省文化和旅遊廳推出「武松版回答我」,推介齊魯好景美食;四川省文化和旅遊廳請來「諸葛亮」,在線「安利」旖旎風光;安徽博物院、蘇州博物館等結合名人形象和真實歷史創作科普視頻,部分作品點讚量達數萬次。

這一技術在課堂教學中也得到實踐。「教一年級學生背誦《靜夜思》時,我用AI生成李白的虛擬形象,讓他與學生對話,增強課堂的情境代入感。」濟南市萊蕪區花園學校文昌校區語文教師王聰表示,這種寓教於樂的形式深受低年級學生歡迎,拉近了他們與歷史人物的距離。

在山東師範大學文學院教授、博士生導師李輝看來,AI「復活」歷史人物所帶來的衝擊力,不僅源於新奇的技術,還因它讓當代人重新感知歷史的溫度和文化的深厚,激發大眾深層次的情感共鳴。

看見「AI版」諸葛亮,人們會忍不住了解三國故事;目睹蘇軾泛舟湖上的瀟灑姿態,學生開始纏着老師講詩詞。李輝指出, AI正在重塑教育,讓學習從標準化走向個性化、從「被動接受」變成「主動探索」。

「技術必須服務於文化,而不是讓文化淪為技術的附庸。」李輝認為,AI「復活」歷史名人的最大意義在於借此傳遞更深刻的文化內涵和思想精神。新技術可以作為工具,但不能成為主導者,其創作內核必須以嚴謹的學術研究為基礎,否則將是曇花一現的娛樂化產物。

當下,人工智能技術還在文博、古建等多個領域重構人與歷史對話的形式。聽AI數字人講解館藏精粹,觀古建築群復原場景……人們在虛實交融的數字化場景中,見證傳統文化在科技浪潮中煥發新生。

●綜合中新社報道