斯坦福教授謝曉澤在港首展 以寫實雕塑描畫線裝古書

美國斯坦福大學藝術及藝術史系終身教授謝曉澤,從1990年代中後期已在諸多美術館舉辦過數十場個人展覽。其作品被休斯頓美術館、斯科茨代爾當代藝術館等收藏;榮獲瓊米切爾基金會畫家和雕塑家獎(2013年)、波洛克-克拉斯納基金會獎(2003年)的藝術家,然而,他卻幾乎沒怎麼來過香港。藉今年巴塞爾藝術展香港展會,謝曉澤個展「謝曉澤:知識的考古學」終於與香港觀眾見面。 ●文、攝:香港文匯報記者 蔣湖

最近半年,美國斯坦福大學藝術及藝術史系終身教授謝曉澤,忙得不可開交,其三場個展正在全球同步展出:北京清華大學的「歷史的琥珀—敦煌藏經洞再想像」,香港藝倡畫廊的「謝曉澤:知識的考古學」,美國舊金山市明尼蘇達街計劃空間畫廊的「恒久的故事:謝曉澤雕塑展」。

謝曉澤,1966年生於廣東揭陽。其父親是當地學校校長,文革期間曾被迫銷毀書籍。謝曉澤1988年畢業於清華大學建築系,1991年獲得中央工藝美院(清華大學美術學院)碩士學位。1993年赴美,於北德州大學獲藝術碩士學位,後在美國工作和生活迄今。

將學術研究融入創作

這次的「謝曉澤:知識的考古學」是藝倡畫廊與謝曉澤的首次合作,包含謝曉澤享有盛譽的「中國圖書館」系列、2017年開始的「歷史的琥珀」系列,以及近年的「禁書」系列。

遲遲才到香港開展,或許與謝曉澤作品主題的艱深隱晦有關。作為一名學者型藝術家,謝曉澤以對書籍、手稿和文化歷史的長期研究創作,聞名於海外藝術界。30年多來,他始終致力於透過繪畫、裝置、攝影和錄像作品,揭示知識、歷史與權力之間的複雜關係。他以深沉的觀念表達、幽深的敘事藝術和照相寫實主義特色,建立起屬於自己的獨特風格和作品譜系。

瓷雕重現百年中禁書

初到異域,謝曉澤嘗試過一些以美國雜貨店、廢棄車場等為題材的作品,直到他在圖書館看到堆積如山的書籍,尤其是報紙場景,鬱積已久的創作靈感就此找到出口:深受父親影響的他,開始找到屬於自己的繪畫語言。與刻骨銘心的童年記憶和現在書齋生活息息相關的圖書館影像記憶,啟發他完成從觀察、思考到創作的整個過程。

從1990年代中開始的「中國圖書館」系列,是謝曉澤最成熟、最持久的作品。他從書報堆積物的呈現開始,逐步進入如汶川大地震等有強烈主題的報紙版面描摹,以及微博傳播時代的重大新聞題材再書寫。就這樣,他通過圖書館、報紙、自媒體等媒介場景,完成了對彼岸社會和敏感內心的複雜表達。知名藝術評論家慄憲庭如此評論謝曉澤:「一個冷靜的旁觀者。」

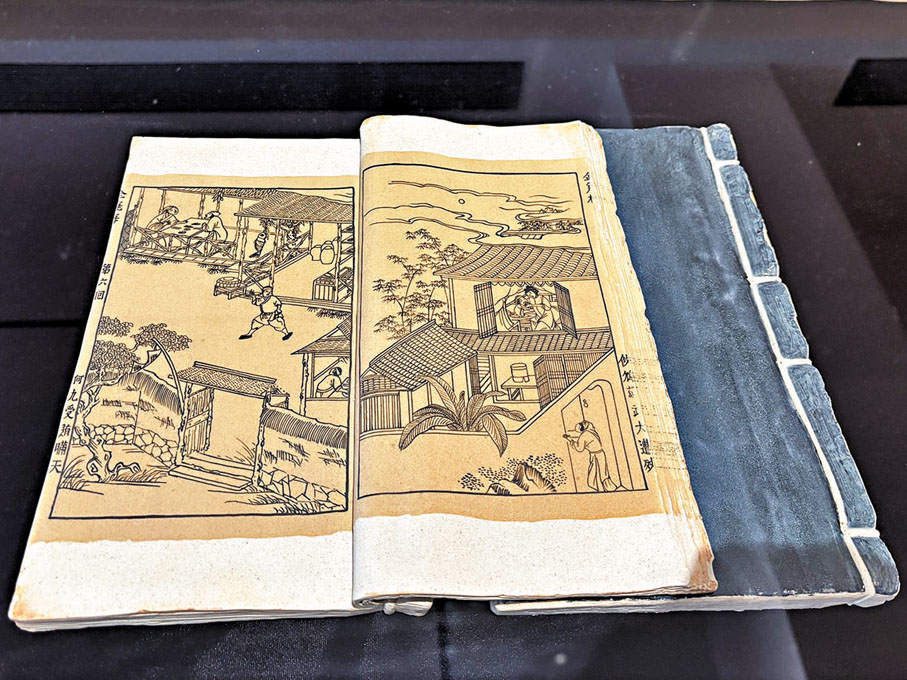

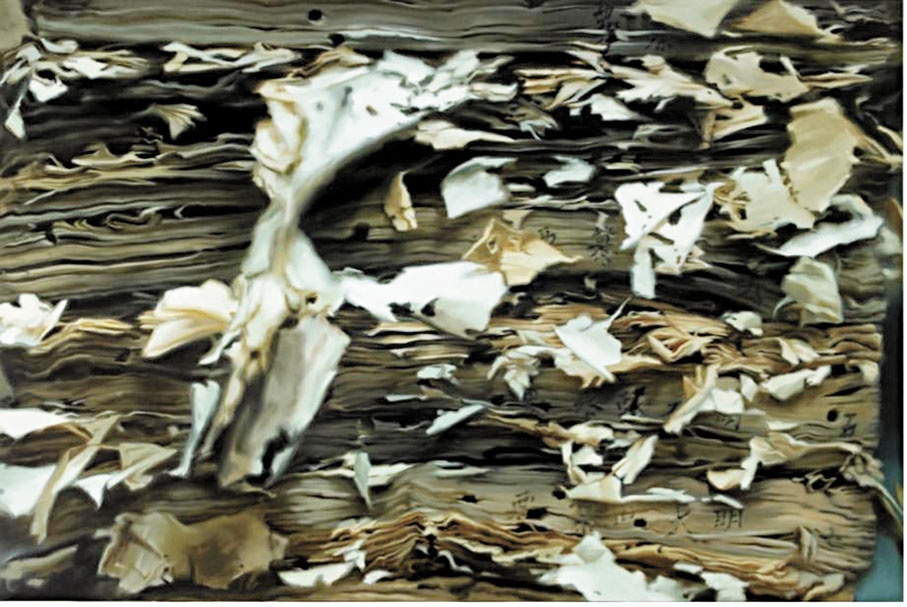

香港個展呈現的「中國圖書館」系列,謝曉澤以嚴謹的寫實風格靜靜描畫中國線裝古書和抄本。筆者最喜歡的一幅作品,是藝術家以懸空浮動的凝固火苗,描摹古書冊脆散的殘片碎葉,看似悲情的臨去瞬間,畫家筆下卻靜穆中有詩意,是鳳凰涅槃浴火重生,也是知識神性的翩翩起舞。

「歷史的琥珀」相關作品,是謝曉澤2017年獲邀成為美國敦煌基金會藝術家駐村計劃首位藝術家之後,數次進駐敦煌研究院近距離研究思考的作品集結。他選擇了敦煌第17窟——藏經洞為主題展開創作。他將藏經洞看作是保存中國文化基因的「歷史琥珀」「記憶岩層」與「時間膠囊」。其中的神來之筆,是一組層次鮮明、色彩飽滿的樹脂雕塑,最大的巧思,是凝結其內的多種散佚中亞古文字以及有代表性的中國古漢字,表現出藝術家對佛教精意的闡釋與理解。

「禁書」系列則反映謝曉澤對中國歷史上文學審查制度的思考。他系統記錄了自清朝、民國以來幾百年歷史的禁書情況,探討審查制度下如何呈現不斷變化的政治意識形態、宗教屬性及道德規制。觀看這組實物大小、手工雕刻和手繪的瓷製禁書作品,絕對是一次印象深刻的奇妙體驗。

拿起畫筆 回歸書桌

謝曉澤的創作看似只從圖書館的靜靜一角出發,卻在不動聲色中關聯到深遠的歷史、現實和文化心理。

完成訪談後,謝曉澤就在人頭湧動的灣仔街頭,拖着行李箱與記者告別。再過幾天,他將出現在大洋東岸斯坦福大學的教室,給學生們上一周兩次的素描課。謝教授何其幸運,能在穿越了東方與西方、喧鬧與孤獨後,拿起畫筆,回歸一張平靜的書桌。

這位一直保持寫詩習慣的藝術家,分享了一首4年前的詩作《火災後的圖書館》:「像幽暗的種子,埋入圖土中的詞語必將/發芽,必將長成樹木/從不見天日的地窖,到狂歡的廣場/飛動的書是火光中綻放的花朵。」謝教授心中應該一直都埋藏着一支含苞的花朵。