越南藝術家武民新以「錢幣」詮釋全球化視角

生於1946年的藝術家武民新是越南當代藝術的開創性人物。他過去常在自己位於河內老街的工作室進行材料和創作實驗,後於2009年離世。而在早前結束的巴塞爾藝術展香港展會,香港10號贊善里畫廊於「策展角落」部分呈現了武民新的標誌性系列作品——「時尚」紙板系列,以及基於香港貨幣創作的「港幣——查理·卓別林子集」系列。

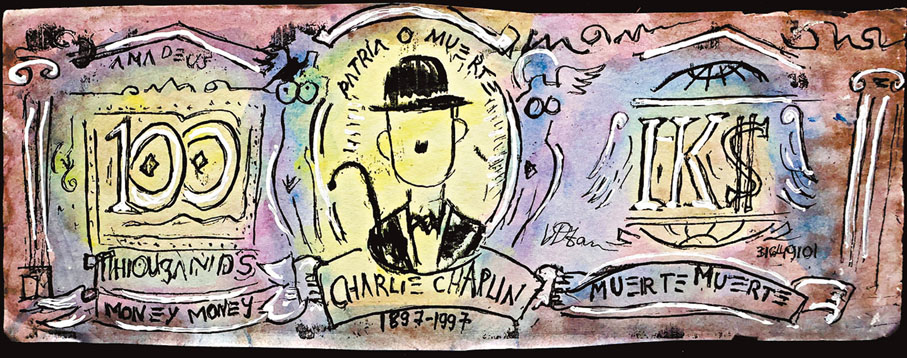

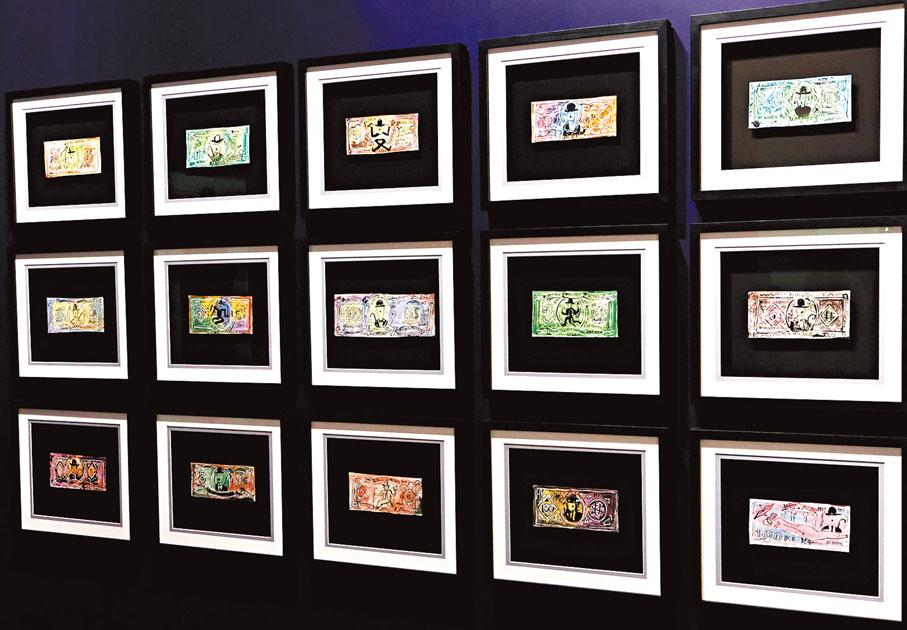

作為武民新「策展角落」的策展人,東南亞當代藝術歷史學者Iola Lenzi在接受香港文匯報記者採訪時分享,這次選擇包含15張手繪「錢幣」的「港幣——查理·卓別林子集」系列,是因為武民新曾於1997年受策展人何慶基(Oscar Ho)之邀來港參展,展覽名為「Being Minorities—Contemporary Asian Art」(強勢以外——亞洲當代藝術),與身份認同有關,那也是武民新唯一一次來港;這組作品便是他對那次出遊的回應與紀錄。Iola認為香港觀眾能對此產生共鳴。「武民新對香港回歸中國很有興趣,也思考了很多關於競爭性民族主義的問題。於是他想到以港幣為藍本創作一些『錢幣』,並融入了查理·卓別林的形象,藉此從世界角度品味國際化的香港。」

此外,在Iola看來,香港的種族多樣性和1990年代的全球化,也有可能從一定程度上影響了武民新這套「錢幣」的創作及他對現實的詮釋。「也因為創作靈感源於流通的貨幣,藝術家也會考慮以何種方式將藝術民主化地介紹給大眾。」

1980年代,越南實行經濟改革,社會體系隨之發生遽變。武民新開始思考這一切可能對人們產生的影響,以及很多事都並非是「非黑即白」的。由此,他在那個手繪畫作興盛的時代,裁剪並雕刻出概念性的「時尚」回收紙板系列,以「時尚」這一存在於全球的普遍主題,吸引觀眾關注二十一世紀越南乃至亞洲的經濟市場和消費趨勢。作品上帶有模擬的商店標籤,表示人們可將它們穿在身上。而這套作品也真的被河內藝術家穿戴過。此系列也借鑒了越南前現代(pre-modern)文化中的一些技藝與圖樣。

「他63歲就過世了,我覺得很可惜,因為他應該還有許多可以討論和呈現的主題。」Iola點明,武民新不是一位商業藝術家,但他是一位有深刻歷史影響的人,尤其是對東南亞。「他的作品滲透着所有東南亞當代藝術基礎且關鍵的元素。」此外,因為武民新的作品有着較易被理解的世界語言,很多國際藏家都對他的藝術抱有濃厚興趣。「他也是一位熱愛閱讀世界文學的人,所以我認為從很多方面來講,他都算是一位『世界公民』。」Iola說。「我在世界多地都策劃過武民新的展覽,很多人都認為他的作品充滿了吸引力,並能從中找到共鳴。」

Iola透露,武民新的家人也正計劃於河內開設一間武民新博物館,讓更多人能一睹這位先鋒派藝術家的作品。 ●採、攝:香港文匯報記者 雨竹