【百家廊】六十年前探東江

方 芳

60年前,東江供水工程「叫高山低頭,令河水倒流」,建成了保持香港繁榮穩定的水脈,這一頁功在千秋的歷史,一次又一次敲動香港幾代人的心靈;一滴水,萬顆心,中央政府和內地人民對香港同胞的關愛,長存不忘。

1963年香港大旱水荒,每4日供水一次,每次4小時,當時香港人在「黃金4小時」內為搶夠4天用水而忙亂,全家出動輪「街喉」,水桶陣大排長龍;大廈的家庭,則和整棟大廈的人「搶水」,把全家積壓4天的髒衣服洗淨,然後十萬火急儲滿大小水缸,由於水壓不足,樓上大喊「樓下閂水喉」之聲,此起彼伏……苦不堪言;直至東江供水工程完成,困擾香港水荒的苦日子,才畫上了句號。

1965年紀錄片《東江之水越山來》,完整記錄了東江供水浩大工程的由來,創下了當年中西片最高賣座紀錄,據統計,5個人中就有一個人看過。參與拍攝該片的有監製梁上苑,導演、編劇、攝影羅君雄,旁述解說鮑方和張錚,配樂于粦,撰寫解說詞的是香港文匯報張雲楓和大公報王津。紀錄片的主要人員大都已不在世,前文匯報社長張雲楓先生,就是今天碩果僅存的其中一位。

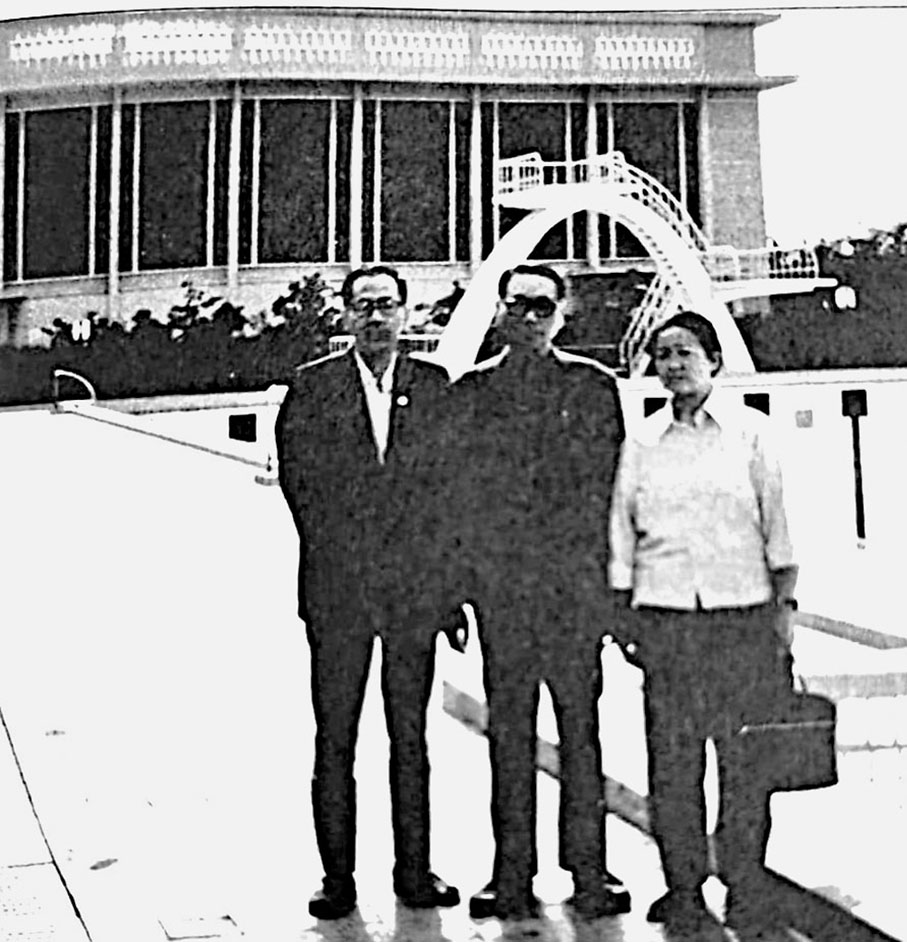

今年94歲的張社長,當年以記者身份,先後3次到供水工程包括石馬河等8個工地採訪,人才薈萃的工地,年輕的工程師、技術員、民工都在他的系列報道裏活靈活現;緬懷參與這場工程浩大的採訪及電影製作,老社長的心情就像被火燙熱了一樣,慢慢沸騰起來,歲月如歌,激情仍在,照片泛黃,記憶猶新;同時參與《東江之水越山來》製作,他以採訪經歷為電影撰寫解說詞,可說是情景交融,有血有肉,為切合片中情節,解說詞少不了生活化口語,使影片更為生動;為遷就旁述演員的作息時間,他和王津兩人在影棚開了多晚通宵,完成解說詞的撰寫。當時討論片名《東江之水越山來》,兩位撰詞人和羅君雄導演一致認為,「越山來」生動、形象、有文采、夠氣魄。

東江水確是翻山越嶺而來,東江供水工程從北向南,地勢是南高北低,相差有一棟本港舊中國銀行大廈的高度,工程在東江至深圳之間的大小河道,聯結成一道80多公里的河道,經過新建的攔河壩、抽水站,將東江水逐級提高,逆流而上,到達最高點雁田水庫,再流往深圳水庫,輸來香港的水塘,「叫高山低頭,令河水倒流」,是最貼切不過。工程師統計,單是工程所需挖掘的土石方,就達300萬立方米,可由深圳到北京鋪成一米寬、一米高的堤壩。

由於紀錄片必須與工程同步,攝製難度相當高。張社長回憶,最辛苦的是羅君雄導演,他從工程勘探開始,風裏來雨裏去,最緊張的還是高空拍攝,東江水流經多是山區,要低飛拍攝工地,今天有無人機,但當年只有舊式單螺旋槳飛機,駕駛員雖然技術到家,但也險象環生,羅君雄導演在飛機打開艙門,用繩子綁着自己的身體,舉機俯拍可謂奮不顧身。

工程以舉省之力動員民工,舉國之力召集人才、器材,水利工程本來就不宜在夏天風雨季節進行,特別是施工的山區河流,遇山洪暴發,猶如猛獸,十分兇險,但工地指揮員的目標是,盡快解除香港同胞的水荒,毅然決定在夏季期間施工,工程經歷5次十級以上的颱風,又戰勝50年一遇暴雨山洪;然而夏天無雨的時候,驕陽似火,民工日夜輪流開工,勞動強度很大;當年糧食和肉食仍然緊張,內地自身也有困難,但幹部、工程師、技術員、民工以極大的熱情和速度,不足一年完成了指標,體現了中央政府和內地人民對香港同胞血濃於水的感情。