【道存宇宙 德在人心 嗇色園黃大仙祠監院專欄】嗇色園百年傳承 由以乩治壇到現代化管理

作者:李耀輝(義覺)(筆錄:黃大仙信俗文化館館長 吳漪鈴)

李耀輝(義覺) 1985年入道嗇色園,於2006年被委任為首任監院,義務從事宗教及慈善工作達40年。2016年,獲頒授「榮譽勳章〔MH〕」榮銜,以嘉許其慈善事業貢獻;2022年,獲香港教育大學頒授「榮譽院士」,又於2025年獲國家文化和旅遊部選為「第六批國家級非物質文化遺產代表性傳承人」。

1921年,嗇色園黃大仙祠在獅子山下誕生。當時,道壇扶乩風盛,大部分道堂都依賴乩示處理壇務。因此,有學者將1920至1970年間稱為「以乩治壇」的年代。黃大仙祠也不例外,初創之際同樣仰賴仙師指點明路。

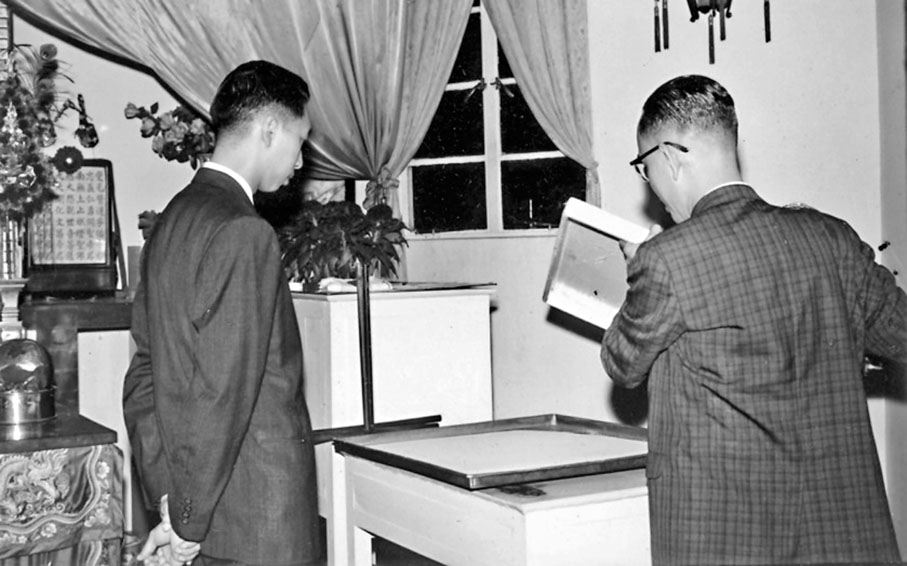

而最顯而易見的,當屬值理會制度的甄選方式(今稱「董事會」)。當時,所有理事均由杯卜選出。其中,對本園影響深遠的先道黃允畋,恰是透過杯卜制度被任命為1956年正總理。據傳,當年共有22位會員競逐總理,前21位候選人之杯卜結果均未如理想。至最後一位時,竟連獲三勝,此人正正便是黃允畋!當時,黃允畋入道僅3年,自覺資歷尚淺,故最初謙虛推辭,卻在同道闡釋杯卜過程後,便覺仙機玄妙,因此甘心拜受師命。

當時正值上世紀五十年代,大仙祠長年籠罩在被收地的陰霾之中,四周被七層大廈和廉租屋緊緊包圍,唯獨仙祠屹立不搖,如同都市中的「蓬萊仙島」,卻怕最終被「發展」淹沒。更令人憂慮的是,政府自1954年起不再收取嗇色園租地費用,似乎已默默醞釀收地安排。故此,當黃允畋於1956年正式出任嗇色園正總理時,首要任務便是解決收地危機。

為此,黃允畋奔走各界,又以其東華三院「首總理」的身份,促成與東華三院合作——資助東華義學經費,減輕政府教育負擔,並以此成功說服政府取消收地,解除危機。如此種種,讓本園同仁深信,大仙選擇黃允畋為總理,確是仙機奧妙,不可思議。

進入六十年代,嗇色園管理層計劃開啟現代化之路,而「現代化」的其中一個方針便是管理的制度化、透明化;用學者的說法,即是「祛魅」;再說明白點,即是要打破「以乩治壇」的傳統模式,改為現代管理模式。

1965年,嗇色園依據《公司條例》成功註冊,並於翌年獲得慈善機構認證。自此,嗇色園即以「宗教慈善團體」為機構定位。隨之而來的,便是董事會選舉制度的改革,由「杯卜制度」改為分階段選舉:先由會員選出董事,再在董事會內部互薦各委員會人選,最後以杯卜決定各人職位(主席、副主席及委員)。這次改革雖已減低了「乩治」的影響力,卻仍無法完全擺脫「以乩治壇」的影子。

直到1974年,本園最後一位乩手仙遊,當屆董事會一致通過,正式停止乩壇運作,並於1975年將董事會制度改為「全面選舉制度」,踏上現代化的重要里程碑。至1986年,董事任期亦從一年延長至兩年。

自董事會制度改為「選舉制」後,先道黃允畋即連任主席廿餘年,帶領嗇色園發展不同善業,鞠躬盡瘁。1997年8月,黃允畋在任期間辭世。董事會決定由本人以候補董事身份遞補空缺,本人亦自此加入董事會,並於翌屆被委任為嗇色園副主席,至2007年出任主席,與董事會一同帶領嗇色園進行新篇章的管理改革。

黃允畋主席為嗇色園貢獻良多,但無限期的主席連任制度對機構發展而言,終究是不健康的。而嗇色園管治架構沿用數十載,亦亟待革新。為此,董事會委託香港中文大學審視本園體制及架構,另一方面亦成立「長遠發展策略委員會」,尋求更有效的管理模式。

2001年,中文大學建議成立7個委員會,奠定了今日的基本架構。7個委員會分別是:(1)財務委員會、(2)人事及行政委員會、(3)物業管理委員會、(4)教育委員會、(5)社會服務委員會、(6)醫療服務委員會及(7)宗教事務委員會。至於第8個委員會——「文化委員會」乃於2018年成立,旨在回應香港黃大仙信俗於2014年成為國家級非遺的重要里程碑,專責保育及推廣工作。

2007年,嗇色園進行了董事會制度改革,將董事任期延長至三年,並將主席任期上限改為終身兩屆,禁絕無限期連任的情況。此外,董事會內部亦取消了部分職銜,以精簡人手。修章工作於2008年正式完成!而本人於2011年帶領董事會完成新舊制度過渡後,亦正式卸下兩屆共5年的主席重任,功德圓滿!

與此同時,本人自1985年入道以來,發現嗇色園雖以仙師信仰為立壇根本,卻甚少重視宣法弘道的工作。其因之一,實是宗教義理艱澀難明,董事會過去只把宗教事務交託予幾位老道長,並未深入參與,使本園文化傳承工作仍處於傳統模式,直接導致園內宗教人才凋零。為此,在卸下主席重任後,本人便立志專注於宗教事務,為大仙培育弟子,弘揚仙師精神,推動宗教事務的現代化。

下一期,本人將與諸君淺談嗇色園宗教事務。希望藉此機會,回顧及反思嗇色園的百年道壇歷程。