藏書斷捨離/吳 捷

據說,斷捨離雜物的過程就像火車起步:起初緩慢,拖沓,費力,痛苦。一旦「勢能」產生並積聚,列車就會越開越快,在鐵軌上絲滑如飛。

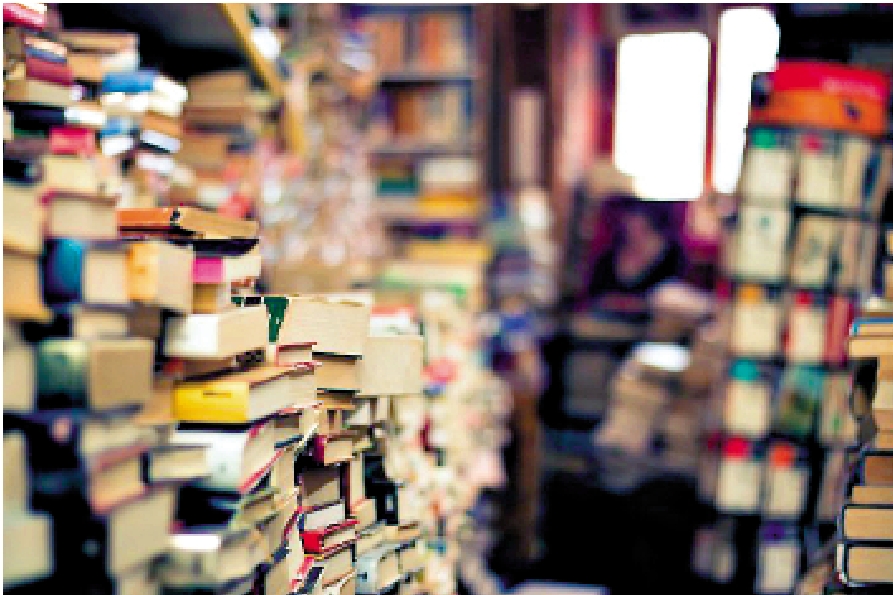

對愛書人而言,斷捨離書籍是天大的難事。北魏人李謐就說了:「丈夫擁書萬卷,何假南面百城。」藏書多,家裏堆得滿坑滿谷,左擁右抱,不但帶來實實在在的成就感,「大學者」、「愛讀書」的人造形象也立即可視化了。客人來訪,每每驚嘆讚美一番,主人心裏美滋滋的,也就忘記,其實那些書自己並未讀過幾本。它們排列在書架上,只是完成了書籍的不幸使命:招灰。

我曾是這樣的「愛書人」。從前,六七年間,因為種種因緣,接盤三家人的舊藏,塞滿三個五層的大書架。加上四小架自己歷年胡亂攢的書,規模就很可觀了。巴爾扎克小說《路易·朗貝爾》寫愛書少年朗貝爾,一目十行,記憶驚人。他的讀書心得令人心有戚戚:「我常駕着一葉詞語的扁舟,遨遊於黑暗的過去。這種漫遊美不勝收,猶如昆蟲棲息於一片草葉,聽任它隨着河水流淌。我從希臘出發,先來到羅馬,然後穿越到現代社會的廣闊天地。」

在書海中隨流漂蕩,轉眼十來年過去,我這隻草葉上的小蟲才發現──或者說不得不承認──自己的啃書能力有限,「以有涯隨無涯,殆已。」而且,寒暑易節,研究和閱讀的興趣都改變了。從前嚮往的學術高峰,如今高山仰止,雖不能至亦不悔。有些書則已過時。最主要的是人到中年,在各方面都折騰不動了。所以戒之在得,知止不殆,決意把書斷捨離。

最初當然像火車起步,緩慢而痛苦。放下這本,拿起那本,每一本都如人生未竟的願望,以為「遲早」「有朝一日」會實現,但終於無心無力而未成。但想到「生有涯而知無涯」,想到搬家之累,就先從學術書籍下手。太冷門的,盡可去大學圖書館借閱。同類題材的,保留一兩本即可。上世紀六七十年代乃至更早出版的,紙張泛黃,一概請出。如此竟去掉一百本有餘,在地板上堆成三座小山。此時「勢能」已成,已讀而不想再讀的書,為應付考試備課寫論文而買的書,過去十年沒翻過且此後也不太可能去讀的書,作者相贈盛情難卻的書,翻翻即可迅速做決定,逐一下架。書架上空出四長排,果然感到神清氣爽,且有一種「我不裝了」的輕鬆:這些書要一一讀之,臣妾做不到啊!

淘汰掉的書籍,要為它們妥善安排歸宿。最簡單的是裝進車裏,捐到救世軍之類慈善機構。但我的書有些太偏門(論文集、研究專著、外語書籍之類),大概不適合普通讀者,最好轉贈學生。子曰:「道不行,乘桴浮於海,從我者其由與?」「由」指子路(仲由)。孔子的愛徒,顏回第一,子路當屬第二。每個學年,我都會遇到一兩個顏、路之輩,這時讓他們來辦公室,大包小包帶走。學生把書籍裝箱時,我在一旁順手選幾本出來閒扯一番,彷彿又重溫了舊夢。「哇,教授,你也讀漫畫!」「我這是博覽群書,懂麼?」於是皆大歡喜。

書聚書散,就像各種收藏之物,人只是將它們暫時聚集在一處而已。因為搬家,因為戰亂,曾在一起的書又散落四方。《路易·朗貝爾》寫法國大革命期間,小城梅爾附近的修道院和城堡被劫,藏書論重量出售,朗貝爾的舅舅趁機購買了兩三千冊。清朝怡親王府「樂善堂」搜集江南多處著名藏書樓的書籍。清末震鈞《天咫偶聞》記載:「咸豐庚申(一八六○年英法聯軍攻入北京)以後,人家舊書多散出市上,人無買者,故值極賤,宋槧亦多。」恭親王奕訢的智囊朱學勤,高陽歷史小說《慈禧前傳》寫辛酉政變時一再提到的人,就在當時收聚了大量「樂善堂」流散到民間的藏書。

被迫零星出售心愛藏書以餬口的普通人,尤其值得悲憫。雨果《悲慘世界》描述馬白夫老先生(後來犧牲在街壘)靠賣自著《植物圖說》度日。「七月革命」一起,圖書行業面臨危機,首先賣不出去的就是《植物圖說》這類書。馬白夫賣傢具,賣衣物,家裏實在揭不開鍋了,才忍痛一本又一本賣掉珍版書。「打開他的書櫃,好像一個做父親的被迫交出兒子讓人家砍頭,不知選誰好。面對那些書,他望來望去,久久不決,繼而狠心抓出一本,夾在胳膊下面出去了。」「舊書販子看見他非賣書不可,只出二十個蘇收買他當初花了二十法郎買來的書。」魯迅《〈死魂靈百圖〉小引》,說果戈里《死魂靈》的插畫,以十九世紀中期之前俄國畫家阿庚的最有名。其圖集在蘇聯已很難得,卻於一九三五年出現在上海一家舊書店,是一八九三年的版本,百圖完備。魯迅推測是十月革命之際,某個熱愛藝術的俄國人帶了逃到外國,抱守十六年,才不得不出售以換衣食。

生於和平之地,我雖然斷捨離掉好些書,卻仍能積聚舊版珍藏。但我知道,或遲或早,一本本,一批批,我也將把它們斷捨離。李清照《金石錄後序》:「有有必有無,有聚必有散」,人失之,人得之,又何怨?

作者簡介:吳捷,畢業於復旦大學新聞學院,華盛頓大學博士,現為大學教授。