「香江華采2.0」共譜新章說好中國故事 三年輕作曲家融匯中西 探索多元音樂路

他以水為喻,願香港擁有如水般的旺盛生命力;她從戲曲中汲取靈感,以明快的節奏表現出影偶在「亮子」上栩栩如生的動作;他採用傳統民歌《茉莉花》作主題貫穿樂段,冀觀眾無論身在何方皆能在回憶中輕輕唱和……香港中樂團今年再攜手香港作曲家聯會舉辦「香江華采2.0」項目,三位本地年輕作曲家沈耀忠、錢璟及黃子維的作品在以「說好中國故事」為主題的公開徵曲中脫穎而出,將於明日(29日)舉辦的專場音樂會中與三位著名作曲家的特約新作同台作世界首演,展現民族管弦樂的多彩風貌,亦呈現年輕一代在音樂路上融匯中西的多元探索成果。 ●文:香港文匯報記者 張岳悅 攝:香港文匯報記者 郭木又

香港中樂團早於2006年時已推出「香江華采」計劃,特別委約20多位本地作曲家以音符描繪他們心中的十八區,並以璀璨維港為舞台一連三日舉辦戶外音樂會,讓市民與遊客乘着音符共賞香港的魅力與風采。而今年的「香江華采2.0」計劃除內容同樣包括內地采風活動、委約著名作曲家創作新作品及專場音樂會外,還特別舉辦了為期三個月的公開徵曲計劃,邀請本地作曲家提交5至7分鐘的原創中樂作品,助年輕作曲家的作品有機會登上專業舞台,賦予音樂創作無限可能。

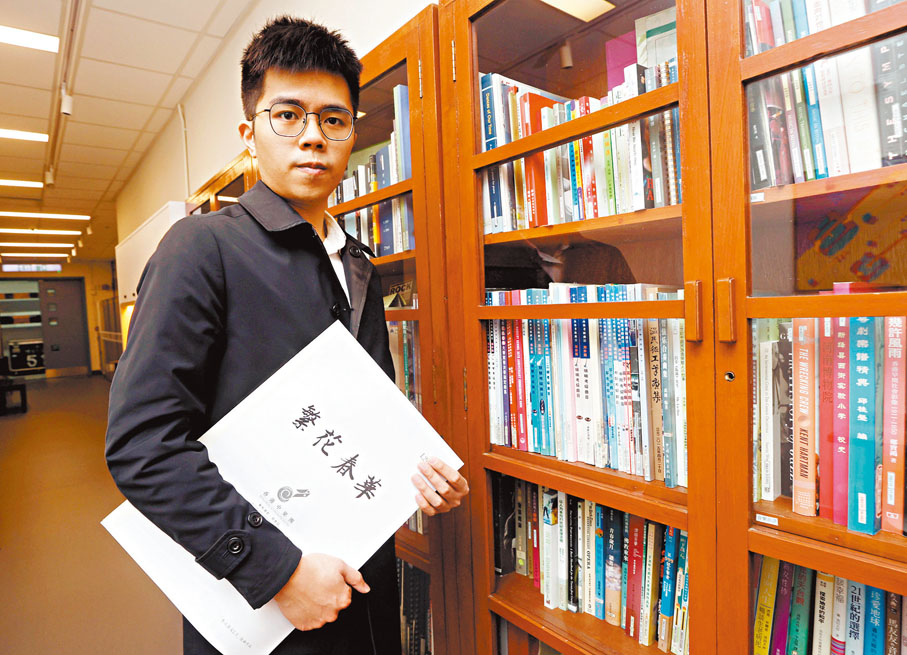

黃子維 傳統民歌貫穿樂段引共鳴

古老的鐘聲從四面八方迴盪,訴說着一代又一代輝煌的歷史故事;萬丈高樓高聳入雲,印證着昔日的小漁村崛起為東西文化交融匯聚的國際大都會;朦朧月色隨着浪花輕舞搖曳,今夜星光燦爛;觀眾無論來自何方,皆能在回憶中吟唱那家喻戶曉的動人旋律……黃子維新作《繁花春華》全曲採用傳統民歌《茉莉花》作主題貫穿樂段,再巧妙融合西樂七聲音階與中樂五聲音階,帶領聽眾穿梭古今。

談起樂曲的創作初衷,黃子維說:「我發現很多學中樂的同學其實在用西式的方法學習大調、小調,他們對於中樂的背景、文化以及傳統民歌的概念並不清晰,演奏傳統作品時也不太理解當中的含義。於是我決定藉這次徵稿的機會,以享負盛名的民歌《茉莉花》作主題,創作一首適合大眾的、融合傳統和現代的樂曲。」

受俄羅斯作曲家風格影響

黃子維自6歲起接觸中樂,中學時期曾任喇沙書院中樂團副團長及彈撥聲部首席。疫情期間,學校樂團排練驟停,對他而言卻多了欣賞各式中西音樂的時間。「柴可夫斯基、拉卡瑪尼諾夫等俄羅斯作曲家的作品對我有很深的影響,他們在如何將民族色彩和現代音樂相融合方面,對我有很大的啟發。」初試作曲,他嘗試將一些原本給樂團演奏的作品,重新編曲供樂隊演奏,方便了同學們在疫情期間的小規模排練,「現在我也在不斷創作、學習其他作品,畢業後也常幫學校樂團編曲。」

「我的想法通常比較天馬行空。」黃子維笑說,《繁花春華》大幅度用民歌作主題,而自己有些作品則只是使用民歌作為一小段樂句的動機,「經過演變之後,觀眾或許不能第一時間分辨到是哪首民歌,但都會有很熟悉的感覺。」而未來,他亦會在民歌融合現代的方向不斷精進自己的作曲技巧,以更多新作品反映年輕一代的精神和面貌。

沈耀忠 以水象徵香港旺盛生命力

水,能變化為各種形態,即使遇到火燒艱險,亦能轉化為蒸汽昇華後再次凝結;水,如李小龍名言「Be Water」般不受條框所限,既柔且剛。而香港從一個小小的漁港,發展成為世界重要的轉口港,在不斷變革和轉型的過程中,始終保持着蓬勃的生命活力。「願香港擁有如水般的旺盛生命力,永不衰竭。」在沈耀忠所作的《昇華水影》中,似乎總有些旋律和音樂素材重複使用,卻每次都有不同的配器和變化,呼應水的各式形態。「正如維港是香港的代表之一,樂曲中有好似海浪的聲音,有時洶湧,有時安靜,都是很美麗的畫面。」

沈耀忠畢業於香港演藝學院作曲及電子音樂系,現為愛沙尼亞音樂及劇院學院作曲碩士生。他多才多藝,持小提琴、大提琴、樂理、電結他及搖滾鼓八級證書,亦懂演奏革胡、三弦琴、大阮等,還曾修讀中樂及西樂指揮課程。正是這豐富多彩的音樂歷程,使他在創作時既不忘傳統文化知識,又勇於開放思維靈活革新,將傳統與現代作曲技法巧妙融合。「我用傳統中國五聲音階宮、商、角、徵、羽去做和弦,而配器和和聲進行都很現代。現代音樂已經無分中西,大家共同都在創新。我還在樂曲中加入了一些中樂扮鴨子和海鷗聲音的元素,這是過往創作時不曾試過的。」

時刻關注本港音樂動態的沈耀忠對首屆「香江華采」盛事仍記憶猶新,「那套碟我也買了,差不多集齊了香港所有的知名作曲前輩和老師,那時我便想如果有一日我也有份就好了。」如今夢想成真,他笑言自己似乎已經在作曲路上取得了小小的成就。

切身體驗當地文化 浸潤音樂創作

沈耀忠2018年曾以交換生的身份赴北京中央音樂學院學習音樂劇創作及流行曲演唱,2019年暑期曾到北京大學修讀中國傳統文化史、中國傳統表演藝術導賞等課程,這段經歷使他有機會切身體驗內地的文化和藝術,為他此次創作中樂樂曲奠定了堅實基礎。「如今互聯網時代,學習音樂知識很容易,但如果想深入學習中樂,最好還是親身去內地生活和體驗。」

他興奮地表示,自己在愛沙尼亞音樂及劇院學院學習期間,受歐盟委員會「Erasmus+計劃」資助可在意大利羅馬聖塞西莉亞國立音樂學院和德國曼海姆音樂與表演藝術大學作交換生,「當然無論在哪間學校學作曲,都有很多國際知名的作曲家作品要學習,而去當地生活,感受地道的文化,會使我對大師的作品理解得更加好。」未來,他將嘗試融合中樂和電子音樂,並結合視覺效果和電子媒體,拓闊中樂的邊界。

錢璟 明快節奏構建皮影詼諧畫面

皮影戲作為我國最早的戲曲劇種之一,至今已有2,000多年的歷史,當中所用到的影窗亦稱「亮子」。亮子主要由白紙、白布或白絹製成,並將之繫緊在一個長方形框架上,它的大小規格視乎影偶類型而定。而在錢璟的新作《掛亮子》中,樂曲正以明快的節奏,通過鑼鼓和燈光效果表現出影偶在亮子上栩栩如生、虛實交錯的動作,同時以不同樂器的音效塑造戲中角色,構建出一幅詼諧幽默、饒有風趣的畫面。「希望觀眾聽完後可以感受到五彩繽紛、熱鬧歡慶的氣氛,也感受多一些不同樂器展示出來的不同音色。」

錢璟與皮影戲的緣分要追溯到幼時,當她偶然間看到張藝謀導演的電影《活着》,瞬間便被其中的皮影戲所吸引,「當時覺得好得意,之後也會多留意關於皮影戲的信息。皮影戲目前在香港並不算普及,希望藉這首樂曲令更多人關注這項民間傳統藝術。」

冀創作更多中樂予學生演奏

畢業於香港演藝學院中樂系及作曲系的錢璟,是近年較活躍的青年古箏演奏家之一。她曾參與多位著名作曲家之大師班,也常出訪日本、韓國、美國、奧地利、比利時、荷蘭、英國等地,與多位著名作曲家、指揮家同台演出。正是由於從小學習古箏,她深切感受到目前的古箏作品其實不多,亟需更多新作品,由此走上了創作之路。「我的第一首作品是古箏獨奏曲,寫完之後發現自己對這方面都有興趣,於是決定繼續嘗試。《掛亮子》是我寫的第一首大型中樂合奏曲,雖然已經對樂團的聲音比較熟悉,還是要仔細考慮如何分配不同樂器的部分。」

如今錢璟正於音樂事務處從事教育相關的工作,她矢志創作更多適合青年學生演奏的樂曲,「如今中樂市場很多作品都是給樂團演奏的,對學生而言新作品不多,我想創作多一些。」

【心聲】時刻做好準備 才能抓緊機會

三位年輕作曲家皆對此次入選公開徵曲深感幸運,亦感慨無論政府還是民間都會舉辦作曲比賽和徵曲計劃,年輕作曲家的機會愈來愈多,音樂教育配套方面也愈來愈好。當機遇與挑戰並存,如何才能在激烈競爭中脫穎而出?三人紛紛給出了自己的建議。

「有很多人覺得世界不公平,沒機會給你,但如果明天突然有人給你機會,你又準備好未?」沈耀忠表示,無論任何時候都要做足準備,「我已經儲備了很多首曲子,平時有靈感也會立刻記錄下來,如果突然見到徵曲或者音樂會,可以隨時交出根據主題修改好的曲子。」

錢璟建議大家要不停創作不同風格的樂曲,「不能寫了一首就開始等運到,要在持續創作中找到自己擅長的領域,再持續發展,令更多人認識自己的作品。」

「無論作曲還是玩音樂,都不要怕自己還不夠好,要敢於向更多人展示作品。」黃子維稱自己常將某些樂段發給同學聽,再根據反饋不斷改善,最終找到了自己的風格。

《香江華采2.0》專場音樂會

日期:2025年3月29日(六)

時間:下午5:00

地點:香港理工大學賽馬會綜藝館