【道存宇宙 德在人心 嗇色園黃大仙祠監院專欄】「移民」的神祇 嗇色園黃大仙祠的創建故事

李耀輝(義覺)(筆錄:黃大仙信俗文化館館長 吳漪鈴)

李耀輝(義覺)1985年入道嗇色園,於2006年被委任為首任監院,義務從事宗教及慈善工作達40年。2016年,獲頒授「榮譽勳章〔MH〕」榮銜,以嘉許其慈善事業貢獻;2022年,獲香港教育大學頒授「榮譽院士」,又於2025年獲國家文化和旅遊部選為「第六批國家級非物質文化遺產代表性傳承人」。

明清時期,扶乩風盛,文人墨客閒時便會「扶乩遣興」,邀仙聖談文說理、研經習道,甚至會嘗試抱一抱「佛腳」,查探科舉試題。據傳,南宋文人方翥便曾數次問乩試題,後來仙聖被問煩了,才透露了丁點仙機。當然,方翥最終未能中舉,至於過程如何,今日暫不詳述了!

而香港黃大仙信仰的根源,也要從「扶乩」說起!話說,清末時期有廣東番禺文人——陳啟東,常於家中「深柳堂」扶乩請聖。某日,他所請之仙聖無暇臨壇,湊巧黃初平大仙雲遊經過,便被力邀降壇應乩。

黃大仙師初次臨壇,即大顯威靈,對所問之事一一批覆,折服一眾文士。陳啟東深覺仙師乩文妙不可言,如同黑夜明燈,遂力請大仙實設道壇,因而創設「普濟壇」。隨後,普濟壇弟子梁仁菴道長又於1901年在南海設立分壇,名「普慶」。兩個道壇均以大仙的仙方藥籤救助百姓,實踐「普濟」功德,又透過列聖乩文教化民眾,奉行「勸善」宗旨。《黃大仙寶懺》有經曰:「開壇設教 樵嶺同聲」——「樵」,即指「普慶壇」,「嶺」則是「普濟壇」。二者同聲,即同出一源,均以大仙「普濟勸善」為旨。

1915年,梁仁菴道長某日在普慶壇扶乩,突然收到大仙乩示:「速速南下,遲恐不及!」梁道長深知仙機玄妙,隨即動身南下香江,身無長物,只攜大仙畫像一幅!後來家中來信,梁道長始知當日有匪徒埋伏於歸家途上,試圖暮夜綁票。大仙賜下的「速速」免去了他被截劫的厄運,實是絕哉!

來港後,梁仁菴道長先寄居於友人位於香港島的藥行,隨後便自設藥房營生,又立壇教化,宣法弘道。可惜,藥房生意慘淡,輾轉搬過了幾個地方,亦不見好轉。道壇規模亦由「上壇下舖」改為「前舖後壇」,逐漸縮小。未料,屋漏偏逢連夜雨,1918年藥房大火,3年心血付之一炬。種種打擊令梁道長心灰意冷,決意回鄉。

道壇領袖的離開,使壇務大受影響。當時,在港的大仙信徒已有一定數量,更有不少為梁仁菴道長的同鄉華商。為免大仙信仰失落於香江,他們連番致函梁道長。在同道誠摯的支持下,梁道長終於1919年重返香江,並開設「金華別洞」,繼續在弘道路上鞠躬盡瘁。

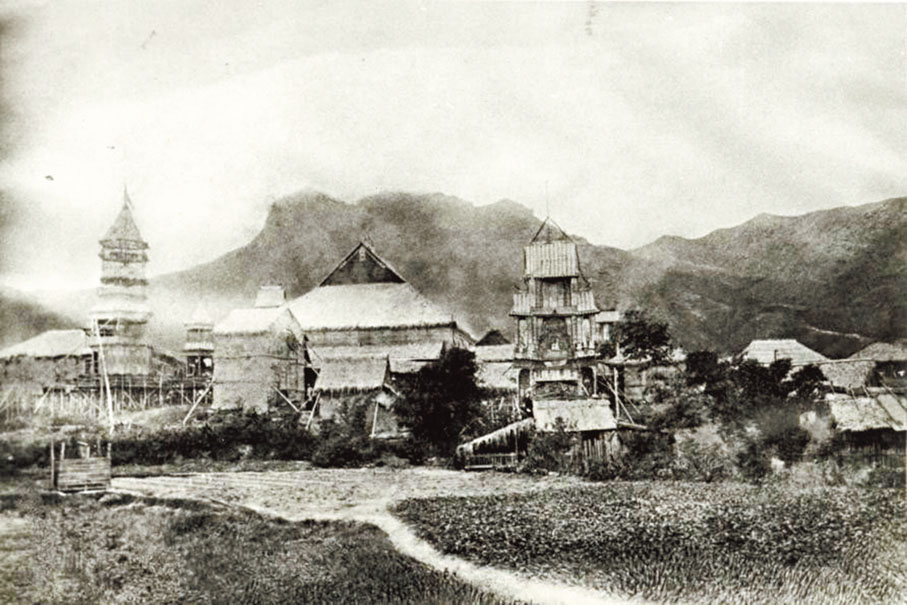

1921年初,大仙降下重要乩文:「擬以三教合一,而申明其宗,彼道一風,無爾我之分畛域,方能成大同世界……先要建祠宇,後隨開辦善舉,方能昭人信仰……」命梁仁菴和馮萼聯兩弟子到九龍獅子山麓覓地建祠,又指點覓地路線:「由九龍城碼頭登岸,向北行2,500步。」按仙師指引,二人到達竹園蒲崗,卻是一片荒蕪,杳無人跡。二人於是插竹為記,返壇稟報仙師。師曰:「此乃鳳翼之吉地,最合開壇闡教。」同時要求將插竹位置移右三尺、移後三尺,定為大殿中心。此位置至今百年未變!

同年8月,獅山下的黃大仙祠正式落成,壇號「普宜」。不料,梁仁菴道長於翌日即告患病,大仙命其還鄉。梁道長在回鄉後,便於中秋節前仙遊。而廣州大仙壇亦因民眾思想產生變化,至1970年代已全部沒落,而金華黃大仙赤松宮更早於1958年因建造水庫而被淹於水下。

至此,黃大仙信仰便由香港嗇色園普宜壇承繼。普宜壇緊遵師命,以儒釋道三教共尊,貫徹普濟勸善宗旨,仙方靈籤,有求必應,救人無數。回想當年,大仙乩賜「速速南下」,不但保存了先道梁仁菴,亦使信仰在港生根,今朝始可將信仰反傳至內地,弘揚海外。

如今,黃大仙信仰已與香江共歷百餘載。下一期,本人將與諸君詳談百年機構「嗇色園」的現代化革新,回顧珍貴的歷史片段!