【樹仁手記】滬港歷史相似 皆為文化窗口

查爾斯·狄更斯(Charles Dickens)於1859年出版的歷史小說《雙城記》(A Tale of Two Cities)是他眾多文學作品中最為人熟知的一部。該書以18世紀末的法國大革命為歷史背景,講述了主人公醫生一家在巴黎、倫敦之間顛簸輾轉的經歷。在狄更斯眼中,巴黎這座城市象徵着動亂時代的騷亂無序以及對於新秩序的嚮往;而倫敦則在法國的動盪中代表着平靜與穩定制度的延續。

東方雙城遙相呼應

如果要我從東亞的城市中來選擇,書寫我眼中19到20世紀的雙城記,那麼我會毫不猶豫地選擇香港與上海。一個被喻作「東方巴黎」(Paris of the Orient),而另一個則被視為「英皇的冠上明珠」(Crown Jewel of the British Empire)。二者都以金融中心的身份出現在各類新聞報道之中,也同時都深刻地受到世界主義的文化要素(cosmopolitanism)所影響。

過去的兩三年,我曾就職於上海與香港兩地,對兩個城市之間的異同積累了一些切身的體驗。比如,在香港最為常見的內地餐廳很多都是上海菜,而在上海想要找到一間地道的茶餐廳也並非難事。

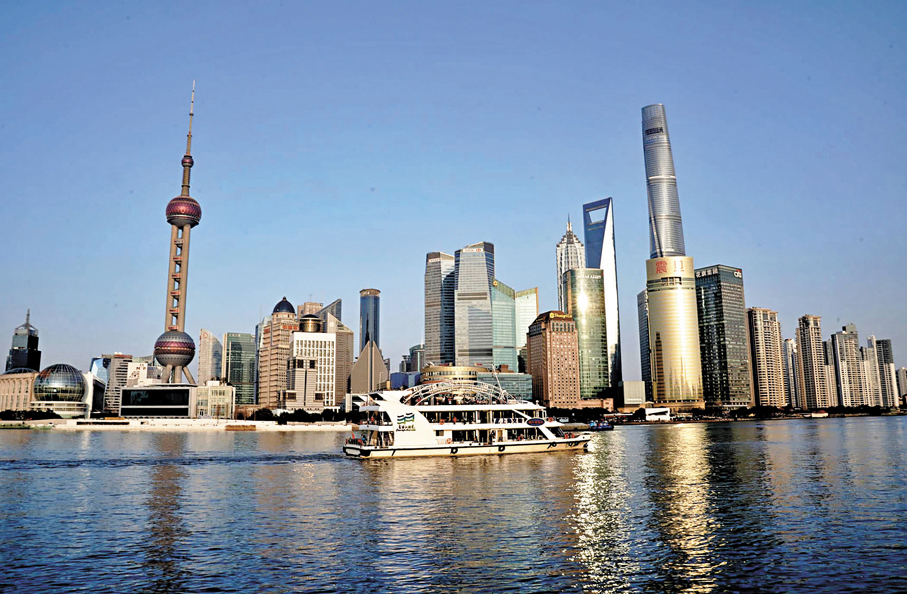

另外,香港本地最大的銀行滙豐銀行本身就包含這一段兩個城市19世紀末期以降的經濟、金融關聯史——這裏從它的英文名稱(The Hongkong and Shanghai Banking Corporation)可見一斑。來自上海的遊客前往香港,對於這座城市或多或少會有一些莫名的熟悉感;而反之從香港去到上海的旅客在徜徉於外灘沿岸的同時,也很有可能會有置身於維多利亞港的錯覺。

將兩個城市勾連到一起的除了資本與貨物的流通,還有人員的移動往來。比如2023年在多個網絡平台熱播的電視連續劇《繁花》,這部作品的導演王家衛就出生於上海,但年少時隨父母移居到香港,這兩個東亞大都市的社會文化都無形之中在他的藝術描寫手法與影視作品中留下了印記。

如果簡單回顧兩個城市的近代歷史,就不難發現二者之間都發軔於19世紀那個全球資本擴張、西方帝國勢力崛起的動盪年代。兩個城市的早期發展都肇始於19世紀中期,以鴉片戰爭和其後的中英《南京條約》為節點,香港在不平等條約下受到英帝國管制,而上海則見證了英、美、法三個租界的設立(英、美二租界後於1863年合併為公共租界international settlement)。

當然,兩個城市與西方列強的糾葛也有着明顯的不同之處。通商口岸時期的上海(1842年至1943年)往往被認為是一個 「一城三界」 的獨特場域,即英美主導的公共租界、法租界以及華界;而香港在同一時期卻基本上只是受英勢力的影響。

這段歷史距今已逾百年。今天的上海與香港都具有其重要的文化樞紐意義,海外世界想要了解中國,香港和上海都不失為兩個頗為適宜的切入點,而中國社會意圖了解外面的世界,也多以這兩個地域為窗口。上海和香港兩座都市在未來會譜寫何樣的「雙城記」,值得我們期待。

●楊濤羽 樹仁大學歷史學系助理教授