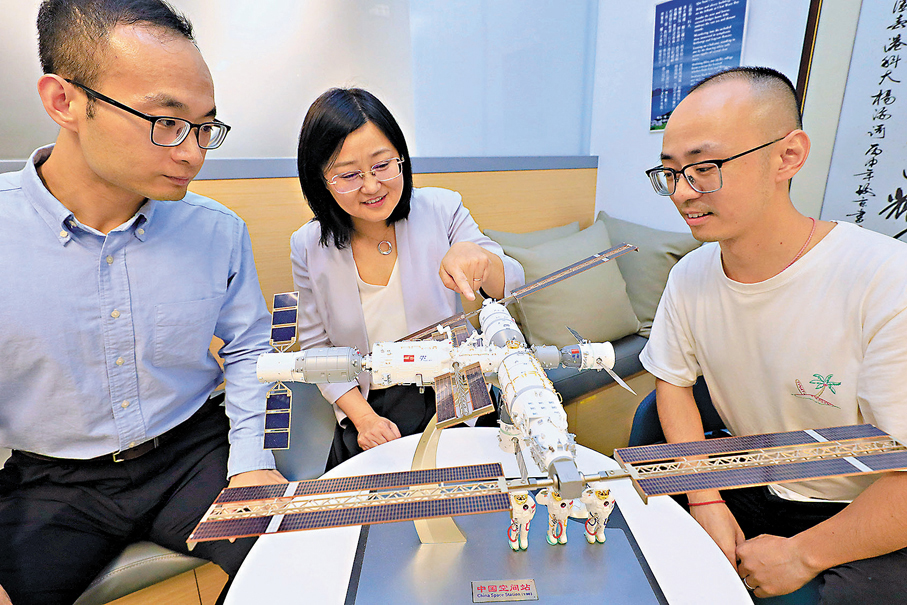

前年與「天團」交流 多方「一拍即合」

國家航天科技飛速發展,讓曾任職NASA多年的蘇慧也大感鼓舞,更讓她有機會將研究項目帶上太空。她憶述,在2023年11月中國載人航天工程代表團訪港期間,蘇慧與代表團交流時萌生合作構想,當時項目提出後迅速獲得航天部門、港科大校方及特區政府支持,為加強支持香港科研團隊參與國家航天任務,創新科技署更專項撥款資助本地大學進行與航天科技相關的研發。

技術三方合作 政府支持

蘇慧指:「當晚即與中國載人航天工程辦公室技術團隊啟動設計籌劃,並聯合中國科學院長春光學精密機械與物理研究所、中國科學院空間應用工程與技術中心進行三方合作。」後續迅速完成科學論證與工程設計,並通過了載人航天辦組織的專家評審會,獲20餘位專家投票通過立項,有望成為香港特區首項跟隨天舟貨運飛船登上中國「天宮」太空站,展開研究與應用的載荷。

在今年1月,蘇慧及團隊正式與中國載人航天工程空間應用系統的中國科學院空間應用工程與技術中心,簽署合作框架協議,規劃五大合作領域,包括成立聯合實驗室、推動科研協作、共享科研設施及系統、促進人才培育及國際合作等。團隊更在同月獲委託研製全球首款輕小型高分辨率高精度二氧化碳(CO2)和甲烷(CH4)點源協同探測儀載荷。

探測儀將重點監測發電廠、堆填區、油田、煤礦及天然氣廠等重點碳排放設施,涵蓋範圍包括香港在內的低至中緯地區。儀器不僅能記錄相關溫室氣體的排放濃度數據,還能同時監測潛在的煤氣洩漏,從而減少資源浪費。為監測重點碳排放源、支持國家「碳達峰、碳中和」戰略提供關鍵技術支撐,體現香港對國家航天事業的主動貢獻。

港科大團隊計劃透過合作方式,將數據分享予不同科研機構,服務粵港澳大灣區以至「一帶一路」沿線國家和地區,助力國際社會共同應對和緩解全球氣候變化。