【科創獻港力之傑出創科學人】前NASA專家蘇慧抵港兩年 研探測儀助力應對氣候變化 衛星專家製天眼 港首載荷登天宮

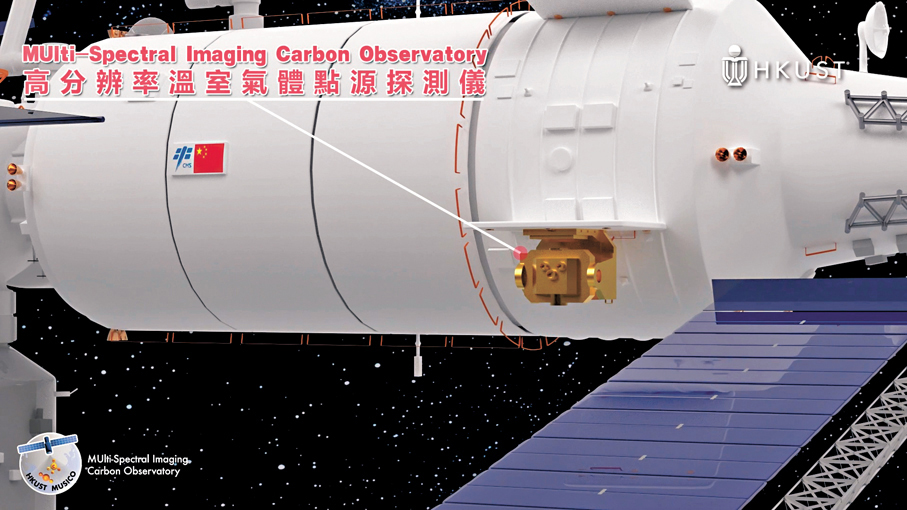

科技是第一生產力,在融入國家發展大局的進程中,香港以自身高等教育優勢吸納全球高端科創人才,更是實現「科教興國」的重要一環。特區政府近年把握創科發展的黃金時期,推出「傑出創科學人(Global STEM Professorship)」計劃,資助大學以更具競爭力的條件吸引國際知名「明星科學家」及其團隊來港,以進一步壯大香港的創科人才庫。旅美20多年、曾任美國太空總署(NASA)噴射推進實驗室首席科學家的蘇慧,兩年多前透過計劃來港,於香港科技大學任土木及環境工程學系教授,並獲授予「傑出創科學人」名銜。她接受香港文匯報專訪分享指,香港獨特的科研優勢與發展潛力,是吸引其選擇來港的關鍵因素。而背靠祖國的機遇,更讓她負責的探測儀即將成為首項香港載荷登上中國「天宮」太空站,助力應對氣候變化。(見另稿) ●香港文匯報記者 陸雅楠

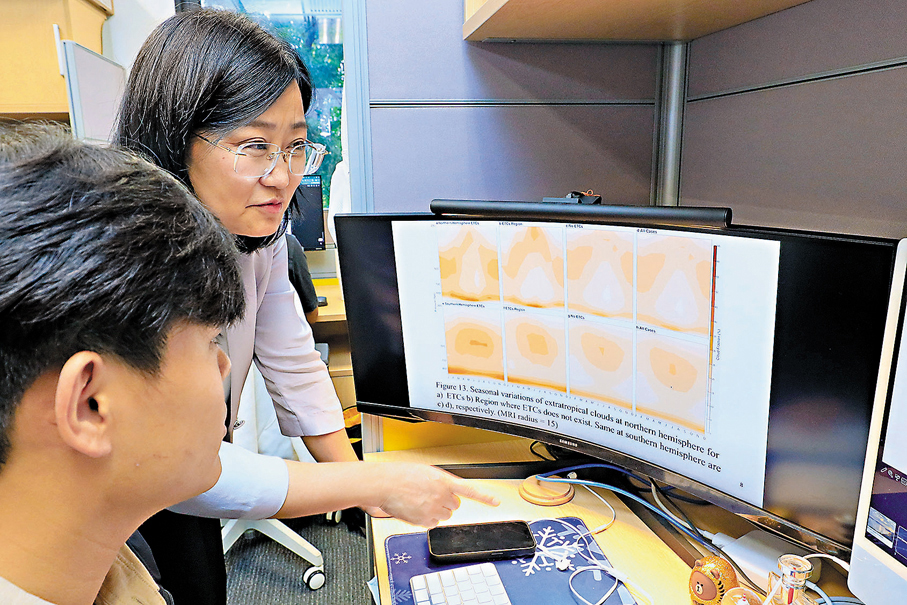

「傑出創科學人」計劃匯聚約20億元政府、大學及社會資源,預計可招攬約100名國際頂級科創人才,蘇慧是其中之一。她坦言,計劃提供充足資金鏈與人脈支援是選擇來港的關鍵因素,「在政府、香港賽馬會與大學三方支持下,我得以成立賽馬會『對流與降水』創科實驗室,專注極端降雨研究。香港各界愛國愛港人士更慷慨捐助,令我們迅速獲得民間資金支持,為科研提供堅實後盾。」

港學術體系完善 背靠國家發展機遇

選擇香港作為科研事業新起點,蘇慧坦言經過多方考量,包括家庭因素,「在美國生活廿多年後,香港的國際化環境讓我容易適應,同時能更靠近家人。」她指出,香港的自由寬鬆學術氛圍、健全的學術評價體系,以及國家政策對創科領域的戰略支持,形成獨特優勢:「這裏的科研環境既與西方接軌,又背靠國家發展機遇,為學者提供實現創新的理想土壤。」

身為美國地球物理學會旗艦期刊《地球物理研究通訊》資深編輯,蘇慧觀察到每年近5,000篇投稿中,有超過40%是來自中國內地及香港的學者,「這種數量和質量的同步提升,感受到國家科研水平的日新月異及飛速發展,加上投入了很多的研究基金,也吸引大批具國際視野的優秀人才回流,形成良性循環。」

蘇慧舉例說,近年內地與香港在各項世界大學排名中,多個學科表現卓越,有超越英美院校的現象,而香港擁有五所世界百強的大學,充分體現了國家和香港在前沿研究的領先地位,「從基礎科學的數理化,到生物科技、航空航天、人工智能及量子計算等領域,國家和香港已建立起具有全球競爭力的科研體系,部分研究方向更處於世界領先地位。」

國際化利頂尖交流 政府有為添信心

蘇慧特別強調香港的獨特優勢:「作為亞洲核心樞紐,香港優越的地理位置是它最得天獨厚的優勢。讓香港既是連接內地與國際市場的門戶,更擁有高度國際化的科研環境,吸引海外頂尖學者交流合作,充分發揮『超級聯繫人』作用。」她以自身加入港科大的經歷為例,指出雖面臨實驗室空間限制,但校方仍積極協調專屬實驗室,配備先進研究設備,並積極協調取用內地研究數據等;而港科大首席副校長郭毅可領導的生成式人工智能研發中心(HKGAI),在創科局支持下獲取前沿運算資源開展大規模AI研究,讓她感受到香港社會打造頂尖科研環境的決心。