【書評】《我有個我們》:把人生悲苦變成活着的喜悅

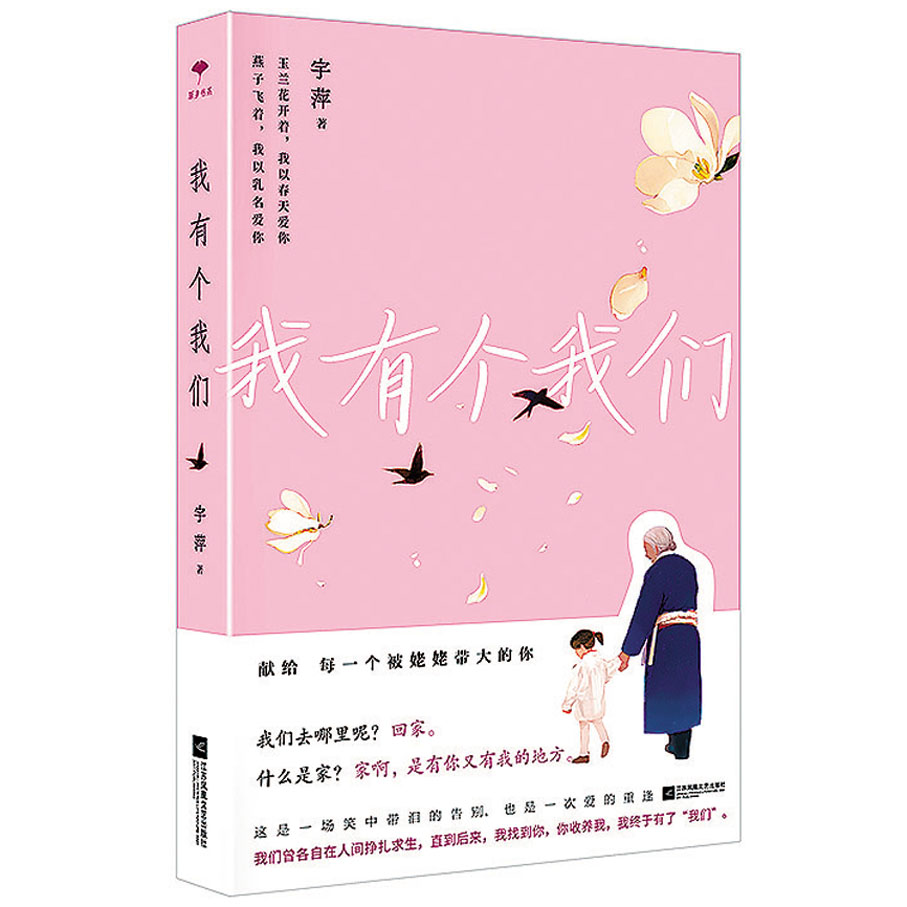

《我有個我們》

作者:宇萍

出版:江蘇鳳凰文藝出版社

《我有個我們》是江蘇鳳凰文藝出版社「原鄉書系」推出的一本新書,在書中,烏蘭察布作為最為貼近「原鄉」定義的一個地址出現,安徽和天津作為漂泊地與工作地出現,除此之外全書罕有其它地名,烏蘭察布及其牧區,在作者宇萍筆下反覆被描述,就像阿勒泰反覆被李娟書寫那樣。

《我有個我們》是本散文集,但完全可以當作一本具有強情節的小說來看:皖南某地,一位貨郎婆婆(後來被作者稱姥姥),心疼福利院裏一個乳名叫燕子的「小孩」(姥姥對作者一直的稱呼),相差幾十歲的她們,為了能更好地相依為命,決定遠走高飛;長大成人工作後的小孩,為了躲避沒有戶口辦不了養犬證的難題,辭職從天津再次回到成長地。這兩段經歷的目的地,都是烏蘭察布,她們經歷過很多困難,但此地的「故鄉」特徵,還是給她們提供了「避難所」的作用。

全書最具戲劇化的一個內核,是「小孩」有了一個和自己沒有血緣關係的貨郎婆婆,並繼承了姥姥在戶口簿上的名字,在姥姥去世之後,「宇萍」這個名字具有了兩個人的內涵,年輕的宇萍代替天上的宇萍在繼續認真地活着,天上的宇萍則以姥姥的身份頻繁出現在這個宇萍的生活當中,從許多年前走到一起,她們就再也不會分開。書中「雙宇萍」的命名,展示了一種真實又非凡的文本創造能力,「宇萍」成為穿越生死的時光膠囊,承載了兩代女性的生命密碼。當年輕宇萍通過自己的書寫不斷召喚「姥姥宇萍」時,讀者看到的不僅是私人情感的流淌,更是「講故事的人」對線性時間的抵抗——文學依然保有將瞬間淬煉為永恒的特權。

這樣的真實故事,具有某種震撼性,它撬動一些在現代人觀念中貌似已冰凍的情感深度鏈接意識,如春風驅趕嚴冬那樣,給人以伸手可觸般的暖意。

一個善良有愛、寬厚有加的老人,手牽着一個瘦弱但卻生命力旺盛的女孩,這個畫面如同永恒的剪影一般,成為全書賴以完成的強大背景。在持續的閱讀過程中,可以明確地發覺,姥姥已經取代所有的地址與地點,成為作者的「精神原鄉」,一個人可以渺小,是社會上最不起眼的存在,但同樣是這個人,也可以非常宏大,偉岸如故鄉,開闊如大海,繽紛如四季……在《我有個我們》中,姥姥就是可以被寫進「宏大敘事」中的人,她之於她所保護的人而言,就是整個世界,因為有她的存在,柔弱者有了一面可以向這個世界進擊的盾牌,有了變得強大的機會與可能。

《我有個我們》分為三輯,分別講述作者在生命不同階段的生活經歷,但有一股情感洪流貫穿其中,使得全書的分輯變得不再重要,這也是為什麼這本書看起來像是小說的原因,在不同的篇章中,姥姥的形象與話語,以及作者對記憶的拾掇與串聯,可以不斷幫助讀者來逐漸拼湊成一個完整的故事,在開篇《二十四春》中留下的講述盲點,很有可能在後邊《陌上花開》、《暮秋之味》中得到填補,這帶來了別樣的閱讀感受,讀者與作者因此站在了同一個點位,讓破碎的重新完整,讓不安的得到安寧,把人生悲苦變成活着的喜悅,這本書閱讀之外的附加值,是多元豐富的。

《我有個我們》以烏蘭察布為地理坐標,以「姥姥」為精神圖騰,通過宇萍的書寫,構建了一個超越血緣、跨越時空的情感烏托邦。《我有個我們》的出版,掙脫了「個人回憶錄」的限定,預示着非虛構寫作正在突破「記錄」的單一維度,向「治癒」功能進化。同時,這部作品也提供了重新審視文學價值的契機,宇萍用時間與情感不斷打磨的記憶書寫,證明了文學不可替代的人文溫度,書中被反覆強調的那句「我有個我們」,更是一句詰問——「我」是否找到或者說真正擁有了「我們」?●文:韓浩月