王家衛作品飽含對香港深沉的愛

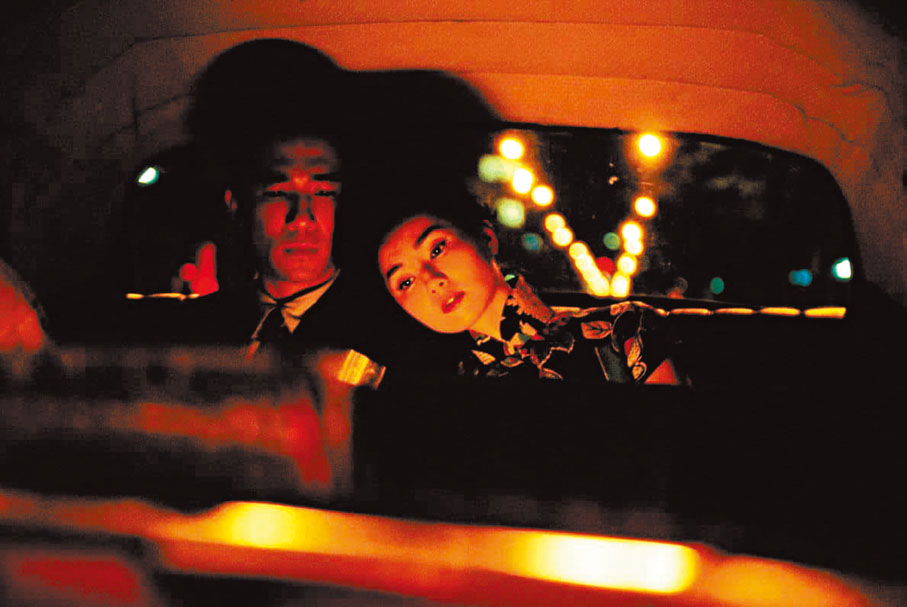

香港文匯報訊(記者 丁寧)今年情人節,《花樣年華》在內地重映,斬獲五千萬元人民幣票房,觀眾為周慕雲和蘇麗珍唯美而遺憾的禁忌之愛流淚。但在蘇牧看來,對這部電影的理解不能僅停留在表面,而應深入捕捉其背後的深層內核,甚至可以將它與《破·地獄》結合起來解讀。

「《花樣年華》與《破·地獄》跨越時空形成了緊密連接。」蘇牧解釋道,「《破·地獄》展現了香港人如何實現突破;而《花樣年華》則從精神層面展現了香港的變遷。影片表面是一段愛情故事,但優美背後有種巨大的悲劇感,它從更深層次上表達了王家衛對香港未來發展的擔憂,背後是他對香港最深切的關懷與愛。」

蘇牧說:「如果你看過王家衛的其它作品就會發現,他骨子裏並非樂觀主義者。他的所有電影中愛情與角色背後都彌漫着濃厚的哀愁與憂傷。這種憂傷是社會與時代發展到一定階段的產物。香港社會表面繁花似錦,但背後卻隱藏着一種哀愁與悲劇色彩。」

《阿飛正傳》《花樣年華》《2046》被稱為王家衛的「三部曲」,這三部影片的精神一脈相承。蘇牧指出:「要理解《花樣年華》,就必須理解《阿飛正傳》和《2046》。《阿飛正傳》中的主人公像一隻無腳的小鳥,永不停息地飛翔,只有在落地時才會死亡。這是一種極致的浪漫,也是一種極致的疏離與彷徨,反映了經濟高速發展時期人的異化。而《2046》則展現了資本主義社會下人與人之間的疏離感,同時也表達了王家衛在那個特殊歷史時期的迷茫。」

「社會在不斷向前發展,香港在高速發展的背後,是否能一直保持繁榮?是否能一直維持現有的生活方式與思想?」這是王家衛的發問。蘇牧認為,早在二十多年前,王家衛就預見到了香港發展中的艱難與阻力。但無論遇到什麼,香港人都會以昂揚的鬥志面對未知的一切,就像無腳的小鳥始終在飛翔,這正是香港精神的核心。

「《花樣年華》結尾,梁朝偉在吳哥窟對着樹洞傾訴,這一場景與《破·地獄》中穿越火圈的場景不謀而合,象徵着香港人面對困難時的思索與突破,體現了導演跨越時代的內心憂傷與對香港深切的愛。」蘇牧表示,「最好的藝術是跨越時代且永恒的,而非階段性的。《花樣年華》正是這樣的作品。樹洞是一種隱喻和象徵,代表了今天香港人在遇到坎坷後的傾訴,而這種傾訴不能為外人道也。」

作品兼具深刻思考與藝術

去年,王家衛導演、胡歌主演的電視劇《繁花》上映,廣受好評,劇集將上個世紀老上海的風情呈現到極致。蘇牧表示王家衛並非第一個北上拍片的香港導演:「但大部分香港導演來內地拍電影,都是為了掙錢,為了生存,更多的是電影技巧的表達,缺乏對生命和時代的哲思。王家衛不同,他來內地拍攝的作品有着深刻的思考,他忠於自己的內心,是非常藝術化的表達。比如他的代表作《一代宗師》,《一代宗師》和《智取威虎山》等革命英雄主義電影不同,武俠背後展現的是中華民族的精神力量,它體現的是整個中華民族的神韻,是中華民族的精神圖騰和象徵。但是在現代社會,武俠精神已經逐漸消亡。」

「《繁花》是王家衛對改革開放這一特殊歷史時期的藝術化呈現。」蘇牧說:「劇集濃縮了內地改革開放初期風起雲湧的社會巨變,觀眾從中可以深切感受到那個時期的社會現實與精神躍動。《繁花》之所以在海外華人中引發熱烈反響,正是因為他們在這部作品中找到了自己生活的影子。」

滬港精神一脈相承

蘇牧表示:「改革開放前,中國曾一度貧窮落後,但改革開放帶來了翻天覆地的變化。在政策的支持下,內地進入了蓬勃發展的時期,高鐵等基礎設施飛速建設,股票市場與商品經濟欣欣向榮,人們奮發向上,朝氣蓬勃,爭相展示自己的才華,對未來充滿嚮往。《繁花》蘊含着對改革開放之初的上海的懷念和共鳴,那是國家和民族在上升時期蓬勃的精神面貌。《繁花》寫的是內地的時代變遷,是對改革開放的謳歌,也是對一代奮鬥者的致敬。《花樣年華》和《繁花》的精神一樣,都是在特殊社會變遷的場景下對城市的懷念與愛。」

「香港精神與上海精神在某種程度上一脈相承。」蘇牧指出,「上海在民國時期曾是亞洲最繁華的城市,被譽為『東方巴黎』。程耳的《羅曼蒂克消亡史》就展現了那個時期上海的繁華和光芒。許多上海文學家來到香港,促進了香港文藝的發展。某種程度上,香港是對上海的一種傳承。兩座城市雖相隔千里,文化卻相互影響,彼此映照,如今懷念香港就好似懷念上海昔日的繁華。《花樣年華》可以看作王家衛寫給上海的一封情書,而《繁花》中展現的上海蓬勃發展,也正如香港這座紫荊城的欣欣向榮。兩座城市在克服困難、努力建設的過程中,本質上是一脈相承的鏡像映射。」