港大展出歷年所作多媒介藝術品 鄭文雅讓人生的風箏繼續高飛

多年來培養了眾多愛好,如陶瓷、雕塑、書法、篆刻、攝影、高爾夫、粵曲等的香港小姐鄭文雅,與香港大學出版社聯手推出傳記《風箏不斷綫》;其與新書同名的作品展開幕禮暨新書發布會在香港大學圖書館(簡稱港大圖書館)舉行,並把時間特別選在婦女節當天。主禮嘉賓皆為文化界重量級嘉賓,大家除讚賞鄭文雅的藝術成就外,更購買其傳記以表支持,而書本的收入也將捐贈給港大圖書館。展覽將持續至4月11日。 ●文、攝:香港文匯報記者 雨竹

鄭文雅「風箏不斷綫」個展按照其藝術人生的不同階段鋪開。多媒介藝術作品將其藝術發展道路上的時間軸拉開。

當天有多位文化界重量級人物出席,包括香港中文大學中國語言及文學系榮譽教授何文匯,香港美協主席林天行,香港大學榮譽教授馬時亨,雲山畫院院長盧清遠,中國古文字藝術學會會長中帑,香港書畫藝術導師協會榮譽會長鄧朱錦韶,香港中國美術會監察主席李國泉,香港刻字藝術學會會長酉星,時裝設計師及多媒體創作人鄧達智,香港大學首席信息主管及大學圖書館館長伍麗娟等。

何文匯對鄭文雅集智慧、才華、毅力等於一身的優點表達了欣賞。「她19歲的時候把握良機、取得人生的第一番成就。但她沒有自滿,直至今日仍孜孜不倦,一路持續學習並取得藝術上的成就,令人敬佩。」他也希望鄭文雅能保持並繼續傳遞心中的善意與正能量。

林天行讚三度空間把控好

林天行憶述,1991年,他與鄭文雅在香港藝術中心結識,兩人在交流他畫作風格的過程中成為了朋友。那時的鄭文雅就已經在研習攝影和陶瓷。幾年後,她又開始接觸書法、篆刻等,不斷探索新的藝術形式。林天行表示,不少人會踏足各種領域,但能做到極致的並不多,也很有挑戰。但鄭文雅做到了,而且觀察能力很強的她一直都在精進自己的水平。他談及鄭文雅筆下的菩薩畫,表示這些畫像「有骨有肉」,且皮膚質感細膩,畫面的三度空間也控制得很恰當。

在林天行看來,「風箏不斷綫」也可指代生活,因為鄭文雅熱愛生活,且對很多事物有着包容性,因此她能令所學的很多藝術技能與生活相輔相成;她的藝術作品也透着純粹。

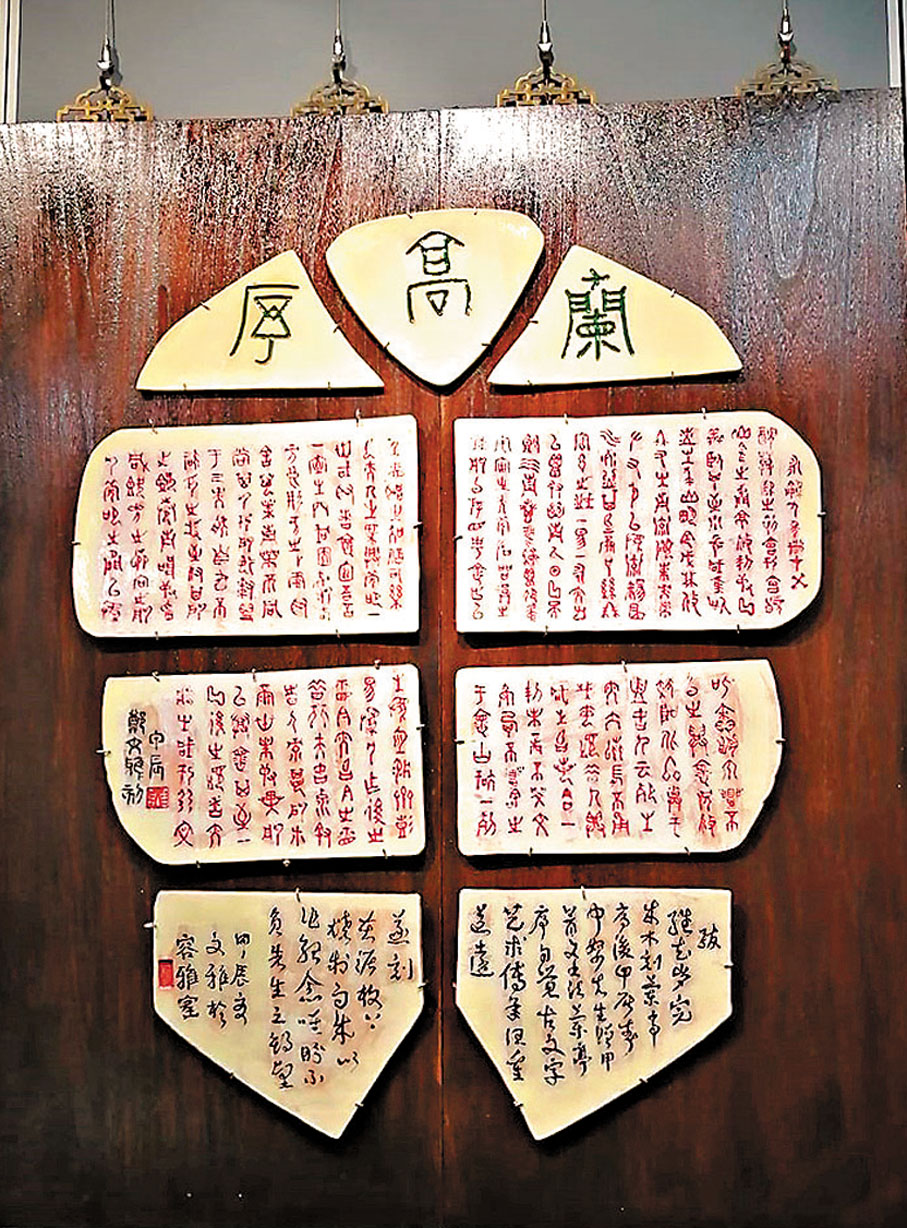

中帑評論鄭文雅在9塊構成一個龜型的陶片上刻下甲骨文版本的《蘭亭序》,既體現了文字創作的創意,又突出了整個藝術品的形象,很是高難度。

馬時亨則評價,鄭文雅的厲害之處在於她能將愛好變成專業。從攝影、高爾夫,到陶瓷、雕塑、書法、篆刻,她都能從業餘做到專業水準。

花若盛開蝴蝶自來 與女性互勉

鄭文雅本次將多件自己創作的書法、刻字陶瓷板、繪畫、石膏浮雕、白酸枝木雕、無釉陶板、陶板篆刻、攝影等類型作品帶到港大圖書館。一眾作品中,她書寫的《花若盛開蝴蝶自來》是書法,也是畫作,這一表達亦是其人生格言之一。她特別燒製的各種高飽和色彩的繪有花卉及動物圖案的陶瓷風箏,也特色各異。她在一塊塊陶板上刻下的《千字文》,亦透露着她的耐心與創作熱情。

《風箏不斷綫》的一句介紹語是:「無論是面對困難、在人生路上與他人相遇,還是與中國傳統文化的連結,她都堅信只要風箏不斷綫,便能克服一切挑戰,延續精神和文化的傳承。」從貧苦走向殷實,鄭文雅的毅力與積極向上的心態為其人生帶來了許多光亮。當歲月的車輪向前行進,她培養的每份愛好都充滿了其對生活的好奇、感受與熱愛。而多種媒介的藝術,正是她豐盛生活的一個重要組成。

本期展場還置有幾件代表鄭文雅人生軌跡的套裝,如她19歲成為香港小姐冠軍時穿的旗袍等。展櫃中亦布有多張她曾拍過的寫真,與她的各種作品交織,正呼應《風箏不斷綫》中的人生自述。

演藝界的麥嘉、黃百鳴等,向在場觀眾分享了他們對鄭文雅在演藝、體育、藝術方面不斷努力而取得成功的讚嘆。

導演高志森在為《風箏不斷綫》寫書介時,憶起鄭文雅在主演他導演的《合家歡》時,所提出的寶貴意見。他指出,鄭文雅能將每種經手的東西做到最好,且會享受過程。「她給我最大的啟發是:我們的人生態度,就是要不斷追求高標準的生活和藝術。」他祝願她在藝術、文化、人生之路上,以不斷轉變的不同崗位,繼續為香港社會作更多貢獻。