天津甲骨安陽「探親」展出 專家盼更多甲骨數字化回歸

「甲骨文猶如散落在世界各國的遊子,他們是有生命的,他們很想回老家看看。」當代中國甲骨學的領軍人物之一宋鎮豪日前在接受記者專訪時,以「遊子歸家」 為喻,道出甲骨文出土地殷墟對散落全球的甲骨文「返鄉探親」的殷切期望。

如今,天津博物館收藏的36片甲骨文走出天津,來到安陽,並在殷墟博物館新館開館一周年之際在此展出。宋鎮豪由衷感到高興,他認為天津博物館走在了全國的前列,以實物的形式讓甲骨文回到家鄉「探親」,滿足了甲骨文 「回家看看」 的願望。

●文:香港文匯報記者 劉蕊、實習記者 郝錦程 河南報道

公開資料顯示,在現今存世的16萬多片商周甲骨中,90%以上都是碎片,且分散在世界各地的博物館和收藏者手中,就像一個祖籍在殷墟的家族走散了。「在我心目中,這些承載着中華文明基因的古老文字,就像漂泊海外的遊子,時刻令人牽掛。」宋鎮豪回憶數十年前某位學者「何時能在安陽看到更多甲骨文」的感慨,至今仍縈繞心頭。

其中一片首次展出

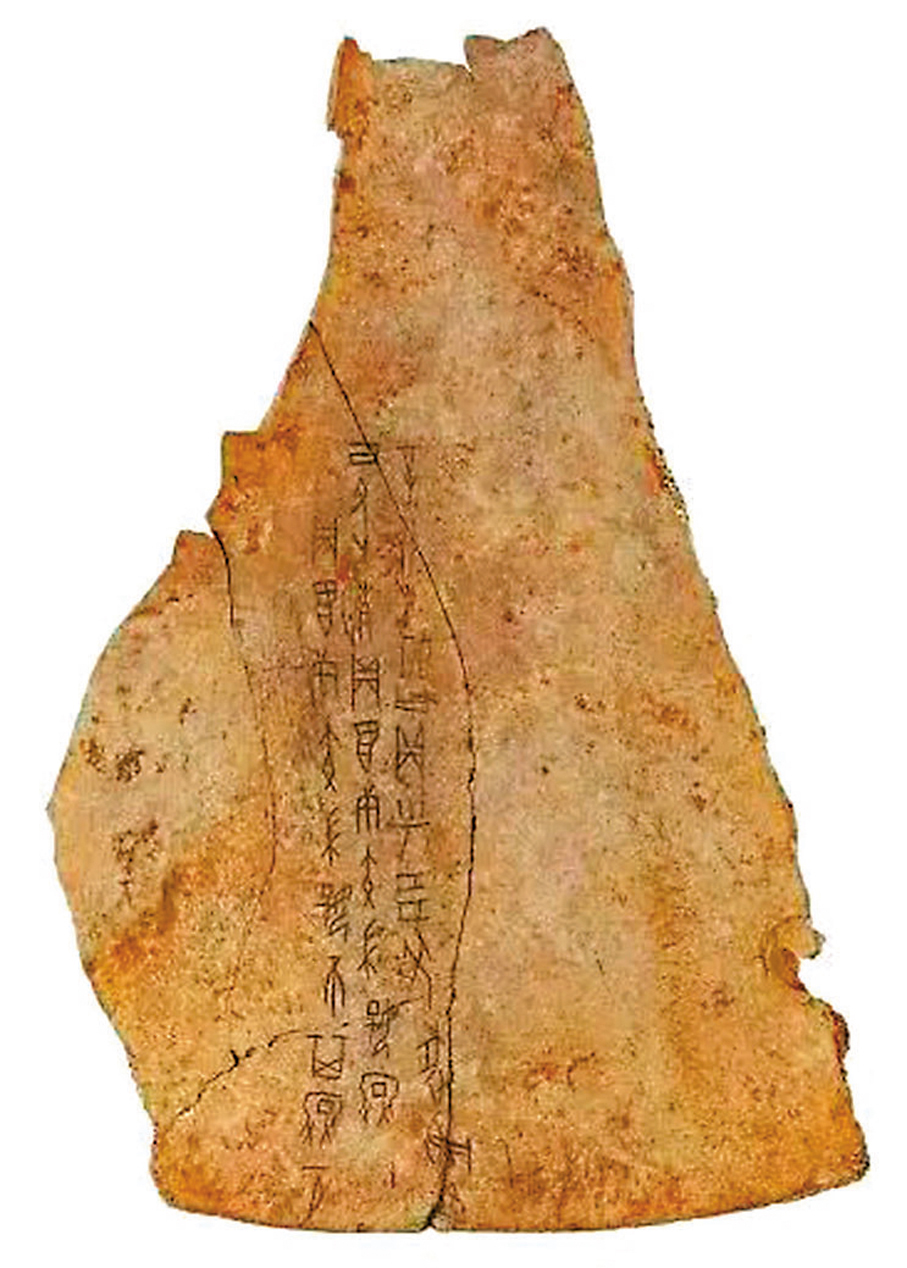

由天津博物館精選的武丁時期王卜辭甲骨珍品36片正在安陽殷墟博物館展出。據悉,這是這些和武丁王直接相關的甲骨離鄉百餘年後首次回到殷墟,其中有3片是頭一回在天津博物館之外的場館展出,1片之前從未展出。

據天津博物館策展人張夏介紹,此次展覽中首次「露面」的甲骨,反面所刻卜辭的大意是,己卯日商王進行占卜,貞問是否讓貴族雀接受一位女子。值得留意的是這片甲骨是商王親自進行占卜的。

張夏表示,此次展覽展題「王入大邑商」來自於武丁時期卜辭「王入於商」和晚商人對其國都的美稱「大邑商」,字面含義為「偉大的武丁王終於回到了自己所熱愛的商都故土」,同時也實指武丁時期王卜辭甲骨回安陽殷墟老家「探親」之事。武丁時期王卜辭是研究武丁王最直接、最鮮活的材料,而展覽所在地安陽殷墟博物館新館的位置離當年「大邑商」的核心區域不遠,且新館大門匾額之上,正是「大邑商」三字。 展覽分為「甲骨學史上的天津」「王的祭祀」「王的戰爭」「王的臣子」「王的諸婦」「王的農牧」6個單元,既有對天津同安陽殷墟甲骨深厚歷史淵源的梳理,又有對武丁王統治之下商代祭祀、軍事、內政、農業等各方面情況的鮮活呈現。透過這些歷三千餘年而不朽的文明載體,觀眾可以真切地感受到那個輝煌的武丁時代。

宋鎮豪用「老、大、精」三字讚譽天津博物館館藏甲骨片。說其「老」,因為此批甲骨文主要為王懿榮、王襄、羅振玉、王福重、陳邦懷、方若、魏智、徐寶祠的原藏品,其中王懿榮、王襄兩位是甲骨文最早發現者。說其「大」,是其甲骨片大字多,在全國收藏單位中也是不多見的。說其「精」,是其內容涉及晚商時期的地理生態、天象氣候、田獵農作、交通出行、軍事外交、宗教祭祀及貴族階層的日常生活細節,如衣食住行、生老病死、婚姻嫁娶、夢幻意識、飲食宴饗等等,為研究中國源遠流長的燦爛文明史和早期國家與人文社會形態,提供了獨特而真實可貴的第一手史料。

AI助力甲骨文研究

宋鎮豪表示,甲骨實物回歸面臨重重困難,但在新興的AI大數據模型框架下,讓散落在世界各地的甲骨文「魂歸故里」已經成為現實。「我們現在開始做甲骨文的數字回歸工作,並確立數字甲骨共創、共贏、共享、共益計劃,把流散在海內外各處的甲骨文拍攝下來,放到甲骨文故鄉安陽的專門性數據庫平台,旨在實現全球甲骨數字回歸願景,推動甲骨文的數字化保護,助力甲骨學深入研究。」

據記者了解,去年安陽師範學院甲骨文信息處理教育部重點實驗室赴韓國帶回了7片甲骨實物的高保真數據。這是我國流失海外的甲骨文化遺產,首次以數字化形態與故土重逢。同時,該實驗室還與法國國家圖書館等4家甲骨收藏機構協商洽談並簽訂合作協議,約定明年將赴法國進行甲骨實物高保真數據採集,從而實現數字甲骨回歸。

宋鎮豪並表示,AI 技術在甲骨文研究中發揮了巨大的作用。從繁複忙碌的人力勞動到人工智能校重、辨偽、碎片拼合、文字文例識讀、甲骨流散跟蹤、甲骨論著精確檢索、材料收斂歸類等等,當是今後甲骨文研究方面的大方向。此外,宋鎮豪提到了甲骨文的保護問題。由於時間久遠,甲骨文在庫房中會受到各種因素的影響,有的甲骨片出現了蟲蛀等情況。他們通過收集不同時期的拓本,利用 AI 技術進行對比和研究,能夠更好地保護和保存甲骨文的信息。