實話世經/貿易摩擦會推升美匯指數嗎?\程 實

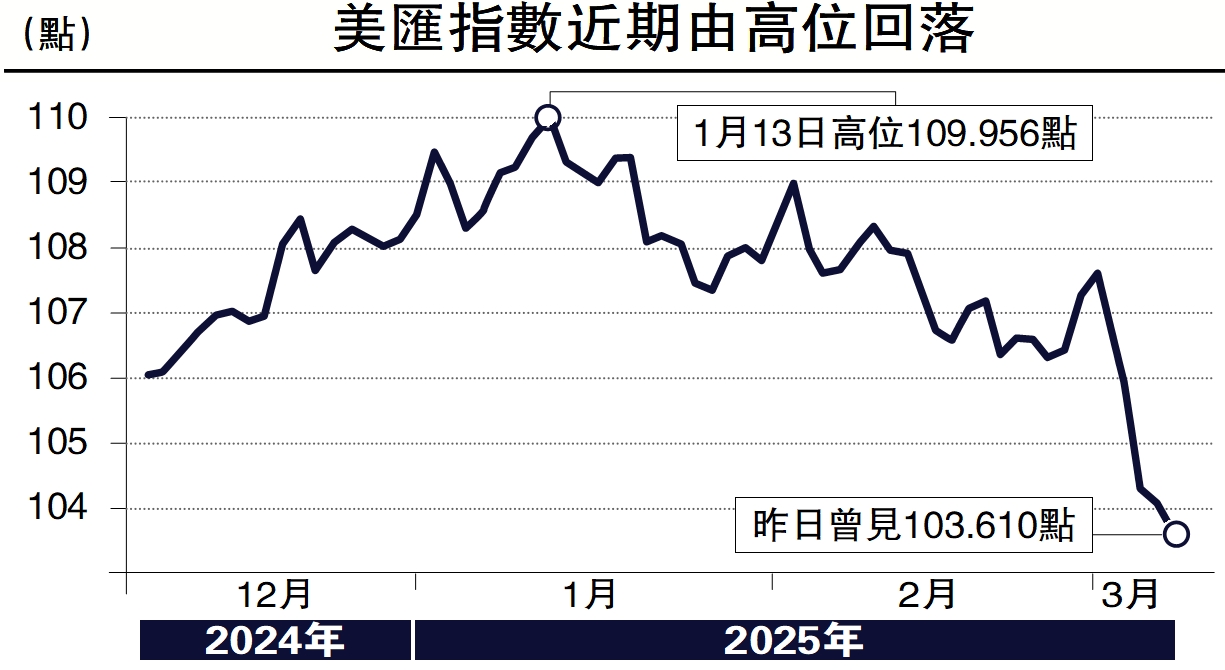

「世異則事異,事異則備變。」在全球貿易摩擦不斷加劇的背景下,外匯市場的焦點往往集中在美匯指數的走勢。傳統觀點認為,美國挑起貿易摩擦通常會引發對美元資產的避險需求,從而推高美匯指數。然而,隨着國際資本流動與全球經濟格局日趨複雜,這種線性思維正面臨新的挑戰。

首先,貿易摩擦並非自動推升美匯指數。貿易摩擦對美匯指數的影響並非遵循簡單的線性邏輯,其傳導機制需要從多因素動態平衡的視角進行審視,多恩布施的匯率超調理論為此提供了重要分析框架。該模型強調在價格黏性存在的前提下,匯率短期波動幅度往往超過長期均衡水準,這種超調現象本質上源於資本市場的即時反應與商品市場調整滯後形成的「時間差」。具體到貿易摩擦場景,當某國單方面提高關稅或設置貿易壁壘時,雖然短期內可能因進口商品價格上漲而增加對本國貨幣的交易性需求,但這種匯率變動是否具有持續性,根本上取決於貨幣政策取向與經濟基本面的共振效應。若實施貿易保護的經濟體未能同步收緊貨幣政策,或市場參與者預判其政策將導致生產成本抬升、企業利潤壓縮等負面效應,國際資本反而可能基於風險規避邏輯撤離該國市場。因此,貿易摩擦對匯率的影響本質上是「條件依存型」變數。其短期可能通過貿易管道引發貨幣需求的量變,但中長期仍受制於「蒙代爾不可能三角」揭示的政策約束──即資本自由流動、貨幣政策獨立性與匯率穩定三大目標難以同時實現。因此,簡單將貿易摩擦等同於本幣升值的判斷存在明顯理論缺陷,需結合政策組合有效性、生產要素再配置效率及全球經濟周期位置進行多維評估。

資本流動對美元影響更大

其次,全球資本流動對美匯指數具有顯著影響。從金融加速器理論視角看,資本市場與實體經濟的雙向強化機制在美元定價體系中尤為突出。當美聯儲實施寬鬆貨幣政策時,企業資產負債表修復與信貸可得性增強形成正向迴圈,這不僅刺激國內投資擴張,更通過降低美元融資成本吸引國際資本湧入美股、美債等核心資產,形成美匯指數上行的加速通道。反之,當金融監管強化或信用風險溢價上升時,跨境資本對美元資產的配置意願會隨風險敞口收縮而減弱,這種流動性逆轉往往引發美匯指數的趨勢性調整。因此,美匯指數的演變路徑是全球資本在風險收益坐標系中動態再配置的結果,其波動幅度與持續時間既受美國貨幣政策、金融穩定性的直接約束,也取決於跨國資本對地緣政治風險、資產估值比較與制度環境的綜合評估,這種多維度的相互作用使得資本流動對美元的影響遠超過傳統貿易管道。

最後,「美元荒」與美匯指數之間的動態博弈。「美元荒」與美匯指數之間的動態關係需置於國際貨幣體系的多重約束框架下解析,其內在張力集中體現為短期流動性衝擊與長期價值錨定效應的博弈。當全球市場因風險事件爆發(如地緣衝突或金融動盪)產生美元支付剛性需求時,若美聯儲政策周期恰處於寬鬆階段,短期流動性緊缺與長期貨幣超發便形成結構性矛盾,這種現象在2008年金融危機後尤為顯著。而更深層的矛盾則源於特里芬難題的現代表述──美元既要滿足全球貿易結算與儲備需求,又需維持自身幣值穩定。當危機時期各國央行增持美元儲備規模(如2020年疫情初期)時,表面看似乎強化美元地位,實則加劇了「儲備需求上升─美國外債膨脹─幣值內生貶值壓力」的惡性循環。因此,「美元荒」是由全球美元網絡外部性與美國國內政策空間收縮共同塑造的貨幣幻象,其與美匯指數的相關性始終受制於三重邊際條件──跨境資本再配置的交易成本、美國政府債務可持續性的市場定價以及離岸美元市場與在岸政策的回饋時滯,唯有當短期流動性衝擊與美聯儲政策緊縮周期、財政紀律強化形成共振時(如1980年代沃爾克時期),美匯指數方能實現持續走強,否則任何脫離基本面支撐的「美元荒」都將在資本流動的再平衡中回歸均值,這種動態均衡過程恰是國際貨幣體系演進的內在穩定器。

(作者為工銀國際首席經濟學家、董事總經理)