巴蜀地疑現古泰語 長孫無忌墓誌首亮相

古人云:「錄之貞石,干秋不磷。」石刻作為一種不易腐朽的物質載體,承載着華夏民族的歷史文化,展現出古代社會的千秋萬相。在長江與嘉陵江交匯的重慶,一場跨越兩千年的文化盛宴正在上演,隨着「貞石千秋——巴蜀碑銘展」在重慶中國三峽博物館拉開帷幕,20餘家文博單位的230餘件(套)碑銘及拓片精品呈於世人,以碑刻為載體,展示了自東漢至民國的歷史脈絡。 ●文、圖:香港文匯報記者 張蕊、孟冰 重慶報道

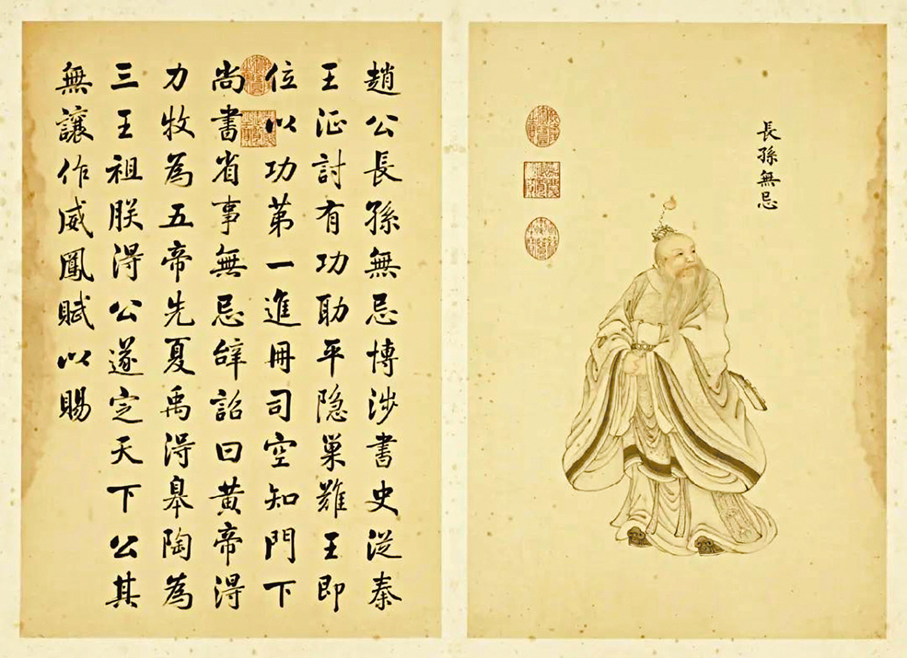

本次展覽策展人、重慶中國三峽博物館研究部副主任劉興亮接受香港文匯報記者採訪時說,此次展覽最重磅文物之一,是唐太宗時宰相長孫無忌墓誌。唐太宗去世後,長孫無忌因被誣謀反,流放至黔州(今重慶彭水苗族土家族自治縣)時,被逼自縊身亡。1997年,長孫無忌墓誌出土於彭水縣漢葭鎮,此次為墓誌出土後首次公開展出。

一代名相的寂寥落幕

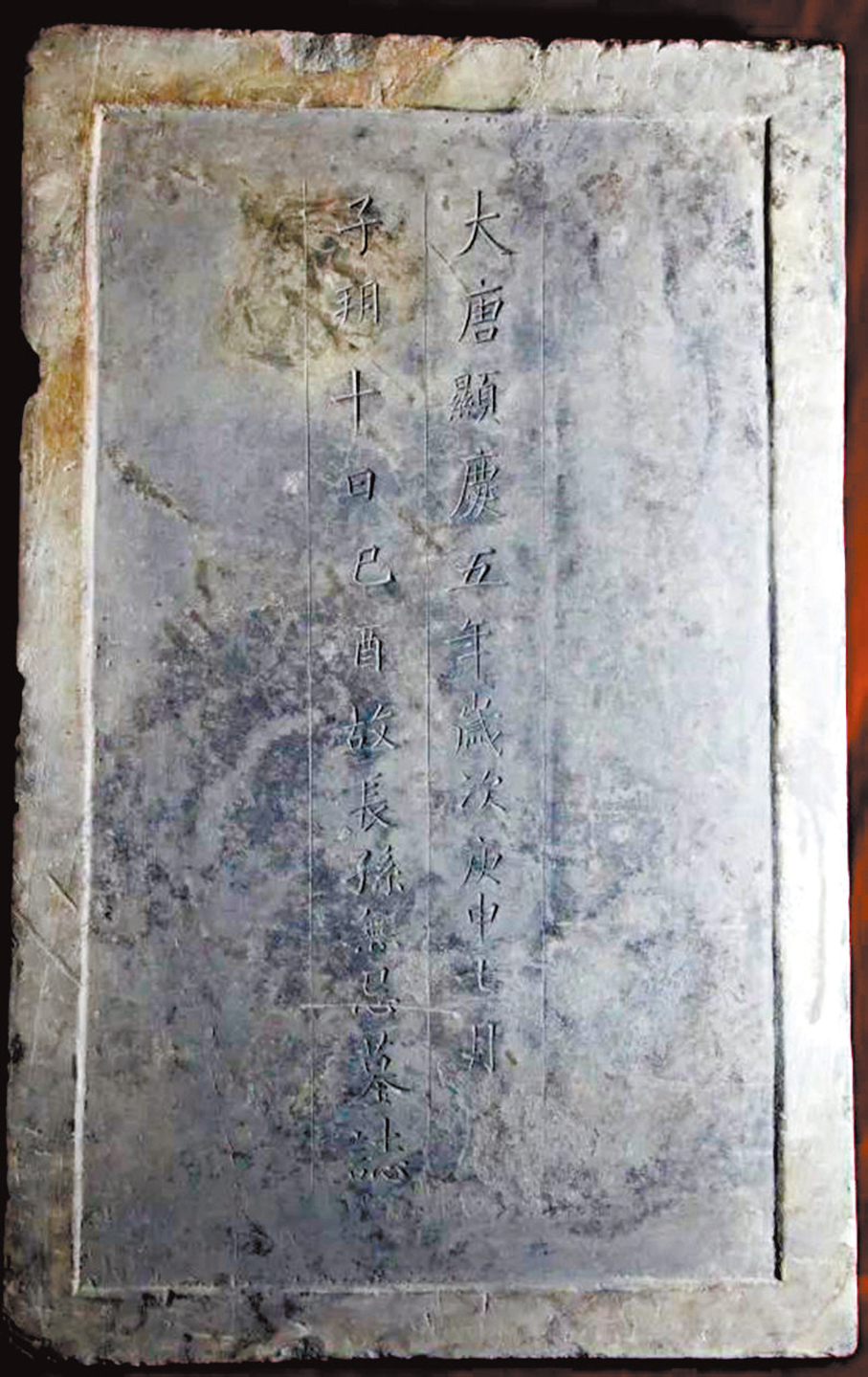

唐朝宰相長孫無忌的墓誌是國家一級文物,於1997年在重慶彭水縣漢葭鎮出土,碑面僅陰刻寥寥二十餘字:「大唐顯慶五年歲次庚申七月 子朔十日巳酉故長孫無忌墓誌」。這與唐代高官墓誌動輒數千字的慣例形成鮮明反差,劉興亮稱,墓誌反映了長孫無忌晚年的政治悲劇——長孫無忌,唐太宗時宰相,長孫皇后之兄,凌煙閣二十四功臣之首,曾為大唐的建立和繁榮立下過汗馬功勞。

唐太宗去世後,長孫無忌因被誣謀反,流放至黔州(今重慶彭水)時,被逼自縊身亡。史書中有不少關於長孫無忌之死的說法和猜測,這方寫有「大唐長孫無忌」字樣墓誌的發現,為那段波譎雲詭的歷史畫上了一個遙遠的句號,證明重慶市彭水縣東門坡就是長孫無忌最初的埋骨之地,寥寥26字的書銘,是大唐一代名相最終的歸宿。

禁碑時代的「晉碑妙品」

東晉枳楊府君神道石柱,東晉隆安三年(399年)刻,書法極為優美,康有為讚其「體出《谷朗》,豐茂渾重」,堪稱「晉碑妙品」。

兩晉時期,朝廷對於立碑有着嚴格的管控,西津武帝曾下詔「碑禁」,理由是立碑「既私褒美,興長虛偽,傷財害人」,其主要目的當然在於防止士族中那些「持不同政見者」及其門生故吏利用立碑頌德的方式,擴散「越名教而任自然」等異端思想的影響。因為禁碑政策嚴厲,人們把碑銘刻在小型的石碑上,埋入墓穴,以替代立於墓前的墓碑,這就是後世所說的墓誌。「八王之亂」後,朝廷控制的立碑特許權名存實亡,立碑風氣乘時而起,枳楊府君神道石柱便是這時的產物。

走近這尊龐大的石柱,上面用雋美飄逸的隸書刻着:「晉故巴郡察孝騎都尉枳楊府君之神道。君諱陽,字世明,涪陵太守之曾孫。隆安三年歲在己亥十月十一日立。」劉興亮告訴記者,這不僅記錄了墓主人的姓名和身份,也填補了南方地區因禁碑文化導致的石刻藝術研究空白。

越古逾今 遂成文化

劉興亮介紹,此次展覽依託三峽館關於巴蜀碑銘的豐富收藏,以此為基礎擴展至四川地區、陝西南部以及甘肅南部,選擇川渝兩地自秦漢以來至明清之際的碑刻精品和石刻精品,展出碑銘實物、珍貴拓片等文物。

山石盤礡,能堪風雪。先民於其上勾摩雕琢,或為摩崖,或立碑碣,金石相擊,其聲鏗鏗,宣教化,紀有功,述有德,越古逾今,遂成文化。今人尋山訪石,手指拂過一字,揭去的是苔蘚,亦是歷史之蒙塵。如今碑刻,或以原身矗立碑林,或以拓片藏身館院,或埋身草莽,藏形山林,每一次觀摩,即是文化長河的一次流淌。

「石頭不言不語,卻承載了歷史的心跳。」劉興亮稱,目前,該展覽已入圍2025年度「博物館裏讀中國」主題展覽終選。