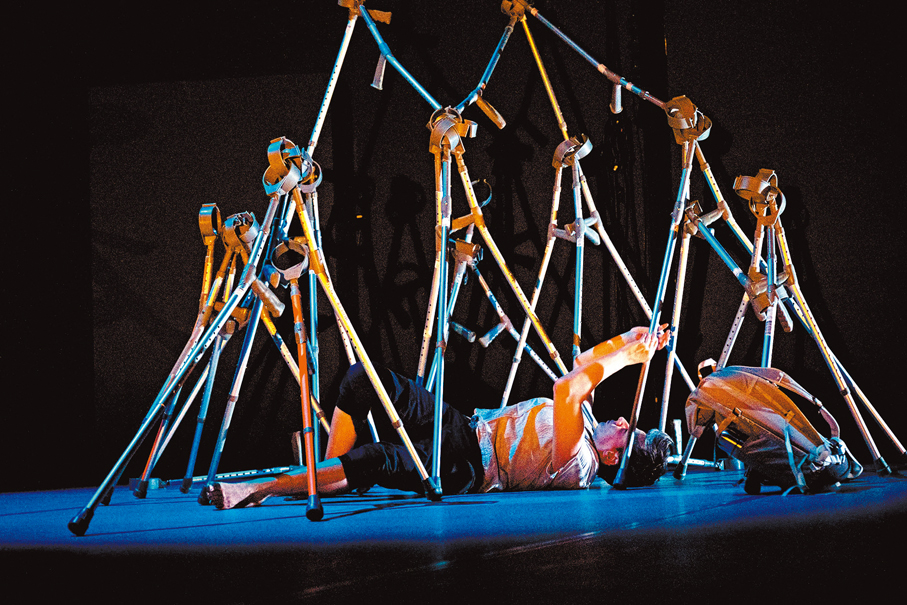

「無限亮」藝術節呈現《夬兒行》 舞蹈家克萊兒·康寧漢 不走尋常路

「認識不如感受」,第七屆「無限亮」藝術節以此為主題,帶來11套音樂、舞蹈、戲劇及電影等節目,透過藝術促進社會共融。其中,由國際知名舞蹈家克萊兒·康寧漢所帶來的單人舞作《夬兒行》這周末正進行亞洲首演。

克萊兒與枴杖在舞作中一起「上山入海」,更以登山及極地探險來作微妙比較,探討與分享殘疾人士如何感知與探索世界。透過詩意又親密的劇場呈現,她希望觀眾發現世界上不同人群的多元視角。 ●文:香港文匯報記者 尉瑋 圖:「無限亮」提供

克萊兒·康寧漢拄着枴杖,用十分迅捷的步伐走進了訪問所在的會議室。「這是我第二次來香港,上次來已經是二十多年前了。」她瞇起眼睛,「記得那次我們在文化中心演出,香港之後還去了台北。」這次重訪,讓她感覺很奇妙,好多東西都熟悉又陌生,「20年前,我絕對不會想像到自己未來會踏上這樣一條道路,這次我更是帶着自己的作品來,而且是這麼大的藝術節。多麼美好的旅程!」

克萊兒與舞蹈的結緣同樣是一段「美好的旅程」。她說成為編舞家最初完全不在自己的計劃中,「我最初想成為歌唱家,歌唱就像是我的靈魂,透過歌唱表達的是最純粹的自我,那才是我的本真。但我想像不到當歌唱家能怎麼維生。」20多歲時,她曾在蘇格蘭的一家殘障藝術公司工作,「然後我意識到,作為一名表演者,我需要擁有更多的技能才能被僱用,僅靠唱歌是不夠的。」她開始學習表演,並開始接觸空中藝術。「比如空中飛人和空中綢緞等,因為我意識到,由於我長期使用枴杖,我的上半身很有力量。我對空中技巧好奇,然而我並不覺得它是舞蹈,那時的我覺得它更像馬戲。」她笑道。

但在學習中,克萊兒遇上了後來的好夥伴、美國來的編舞家Jess Curtis,在後者的啟發下,她開始對自己如何運用枴杖產生了好奇,「這些我在枴杖上做的小技巧和平衡只是我生活的一部分,他卻讓我開始好奇,他會說:『好吧,多玩一點這個,現在試試那個,如果你這麼做會發生什麼?』我開始對枴杖的運動潛力產生了興趣,我就是這樣開始跳舞的。」她形容自己逐漸癡迷其中難以自拔,後來獲得相關的資助後,便得以更深入地探索自己的動作語言。命運之輪似乎由此開始運轉,「但當時我從未打算成為編舞家,我只想成為表演者。我花了很多時間才感覺到我也有權利去擁有這個頭銜。」

枴杖是親密的夥伴

克萊兒用「Quanimacy」來形容自己的舞蹈風格,這個自創詞來源於「queer」與「animacy」的合體,靈感來自學者Julia Watts Belser關於「酷兒生命體」(queer animacy)的論述。「她提到使用輪椅的人和他們的輪椅之間的關係,例如有些人會給自己的輪椅起名字,還有一些人會將自己與輪椅看作是一個集合——『我們去商店,我們去酒吧』。輪椅就像一個夥伴,這個物體似乎有了一種生命力。當我讀到這論文時,有了一種頓悟的感覺。」對克萊兒來說,枴杖於她亦是特別的存在,「它不是一個獨立的物體,它非常個人化,和我很親密。我在乎它們,它們是伴侶,也是我身體的一部分。」

克萊兒將枴杖看作身體的延伸,在舞蹈中不斷探索如何與它們共舞,對她來說,自己與枴杖間是一種「真正的溫柔和關懷」,在沒有人可以共舞的日子裏,枴杖如同是她即興舞作時鄭重相對的對手。但她強調,自己並沒有將枴杖擬人化,而是將其「酷兒化」,將其轉化成了在社會所認知的慣常功能以外的東西。「它們也改變了我的身體,我的身體變得強壯了,重心也不同了。」克萊兒說。這些微妙的感受在她讀到Julia的論文時被一一點亮,「終於說出了我無法向任何人解釋的感受。」

關於「散步」這回事

這次克萊兒帶來香港的單人舞蹈演出《夬兒行》(Songs of the Wayfarer),英文名其實指向馬勒名曲《旅人之歌》,中文名中的「夬兒」(Crip)則是部分殘疾人士所擁抱的政治文化身份認同。在作品中,她從「走路」及「散步」出發,探討枴杖用家如何以「四條腿」來探索與感知世界。

「對我們來說,不存在『散步』這回事。」克萊兒笑着說,「走路對我們來說是非常功能性的,為了從一個地方到另一個地方,為了移動,為了保持強壯。」在人類的歷史上,在我們慣常的認知中,「散步」有着悠長的歷史,是令人愉快的人類活動,更別提那些膾炙人口的哲學家的散步故事了。「可是實際上,有很多人是不散步的。」她說,「殘疾人士用來去超市的技能,和人們去登山的技能一樣。」規劃路線,做好準備,保持體力,留意休息,「而且不是什麼地方都能去,因為你還要考慮怎麼回來。」

克萊兒的話如同驚雷,突然逆轉了記者的視角。正如她所說,對於殘疾人士來說,走路或者散步不是輕鬆悠閒的理所當然的事情,它需要計劃,需要努力,需要能量,需要持續的注意力。在《夬兒行》中,藝術家嘗試講述這些並不常常被人察覺的面向,她與枴杖一同「上山入海」,更以登山和極地探險來作比較,坦承殘疾人士在出行時所面對的挑戰,以及他們眼中所看到的不一樣的世界——以一種詩意又自然的方式。

「對於殘疾人士來說,旅行到底是什麼?」她說,「比如在走路時,我們注意的是什麼?因為我使用枴杖,所以走路時往往是看着地面的,對我來說,一直抬着頭才是不自然的。我意識到我因此發展出各種奇怪的知識,例如,我會對角度、地面的不同質地非常敏感,甚至有時會感興趣如何根據地面來判斷我是在哪個國家……諸如此類的事情,對一個藝術家來說,是非常有趣的。」

對於克萊兒來說,舞作創作的初始,是關於移動、旅行、定向的想像。但就如同《旅人之歌》並非只是關於旅程,最終也是對孤獨與渴望的訴說,《夬兒行》到最後不斷延展,也不再只是關乎對於物理空間的感知與定向,而是對於人生的想像,「對於人生中的失去與變化,要如何導向?如何確定方向?」

克萊兒·康寧漢《夬兒行》

日期:3月8日 晚上8時,3月9日 下午5時

地點:西九文化區自由空間大盒