哪吒千年流變史 從異域神祇到文化符號的跨文明重構

香港文匯報訊 《哪吒2》在海內外爆火,關於哪吒的一切都引起大家關注。源於印度的非具象神祇,在中國的千年流變中,經宗教演化、文學重構、視覺再造三重維度的反覆鍛造,使哪吒最終形成具有中華民族特質的文化符號,堪稱中華文明吸收轉化異質文化的經典範本。香港文匯報記者日前採訪了國家級教學名師、南開大學文學院教授陳洪,及「哪吒傳說」 非物質文化遺產傳承人張中芳,為讀者釐清哪吒演化之路。 ●香港文匯報記者 劉蕊、實習記者 任舜丞 河南西峽報道

關於哪吒的文字記載,最早可以追溯到魏晉時期的佛經《佛所行贊》。經文說「毗沙門天王生那羅鳩婆,一切諸天眾,悉皆大歡喜。」「那羅鳩婆」的梵文音為「Nalakuvara」,在印度吠陀神話中,與夜叉、羅剎等梵文音譯相同,並非現時我們所認知的一個具象的人。由於當時隨佛教傳入中國的經文多為音譯,故而在唐前的佛經譯文中,「那羅鳩婆」也有被譯為「那吒俱伐羅」的情況出現。

「哪吒」(古稱那吒)的名字最早見於唐代高僧不空所著《北方毗沙門天王隨軍護法儀軌》,其文「爾時那吒太子手捧戟,以惡眼見四方白佛言,我是北方天王吠室羅摩那羅闍(即毗沙門天王)第三王子,其第二之孫。」確立了「毗沙門天王」與「哪吒」的關係。譯於唐神龍年間的《大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經要解》中「四天王臣於帝釋,統領世界,四天太子即那吒之類能驅鬼神。」則將哪吒於天王之孫變為太子,且為「四天太子」的統稱。

宋時宗教基因與跨文明嬗變

出版新著《出仙入凡說封神》的南開大學文學院陳洪教授接受香港文匯報採訪時表示,哪吒的故事開始變得豐滿起來是在宋朝。「表現主要在兩個方面:一是他與父親的關係,二是他的蓮花化身。」陳洪說,現時大眾熟悉的哪吒蓮花化身的形象和將骨肉還給父母的故事,都是在宋朝的傳說中得以體現。而傳說,則來源於宋時佛教的禪宗。

被認為成於宋時的禪宗公案《五燈會元》,大量描述了哪吒如何拆骨還父、割肉還母,以及佛祖如何用蓮花復活了哪吒,哪吒又如何於蓮花上向父母說法的故事。這為哪吒的形象賦予了哲學意涵。「宋時禪宗就討論,假如哪吒把骨肉還給父母了,那這個哪吒還存不存在?這其實是一個思考,思考人的精神和身體之間的關係。」陳洪說。

元清文學敘事的層累構建

哪吒的文學形象和家譜,豐富於元至清時期。元時《樂毅圖齊齊國春秋平話》一書中,出現了「毗沙門托塔李天王」的說法。同為元代《西遊記雜劇》,更直接稱毗沙門天王姓李,哪吒是毗沙門下李天王之子。這也為明朝的《三教搜神大全》一書有關哪吒和李靖的關係,提供了漸進基礎,該書不僅在「哪吒太子」一章構建了靈珠子轉世說,更直指哪吒父親毗沙門天王就是李靖。而哪吒東海洗澡、殺九龍射石記娘娘之子的故事梗概,與現時流傳的哪吒故事更為貼近。

毗沙門天王與李靖的關聯可能仍然源於唐朝。傳說唐玄宗請不空做法,調請了北方毗沙門天王率領數百金甲神兵遠征西北。而在玄宗時,名將李靖曾遠征于闐(今新疆和田),大敗控制西域的突厥勢力。可能由於北方毗沙門天王與李靖均曾征戰西北大勝而歸的故事在民間傳播中發生了混淆,後面的民間傳說便將之與「戰神」形象關聯。這影響到後續神話有關哪吒的人設,吳承恩在《西遊記》中,關於玉帝派遣天兵天將圍剿花果山的章節,便是由托塔天王李靖與哪吒統帥行動。

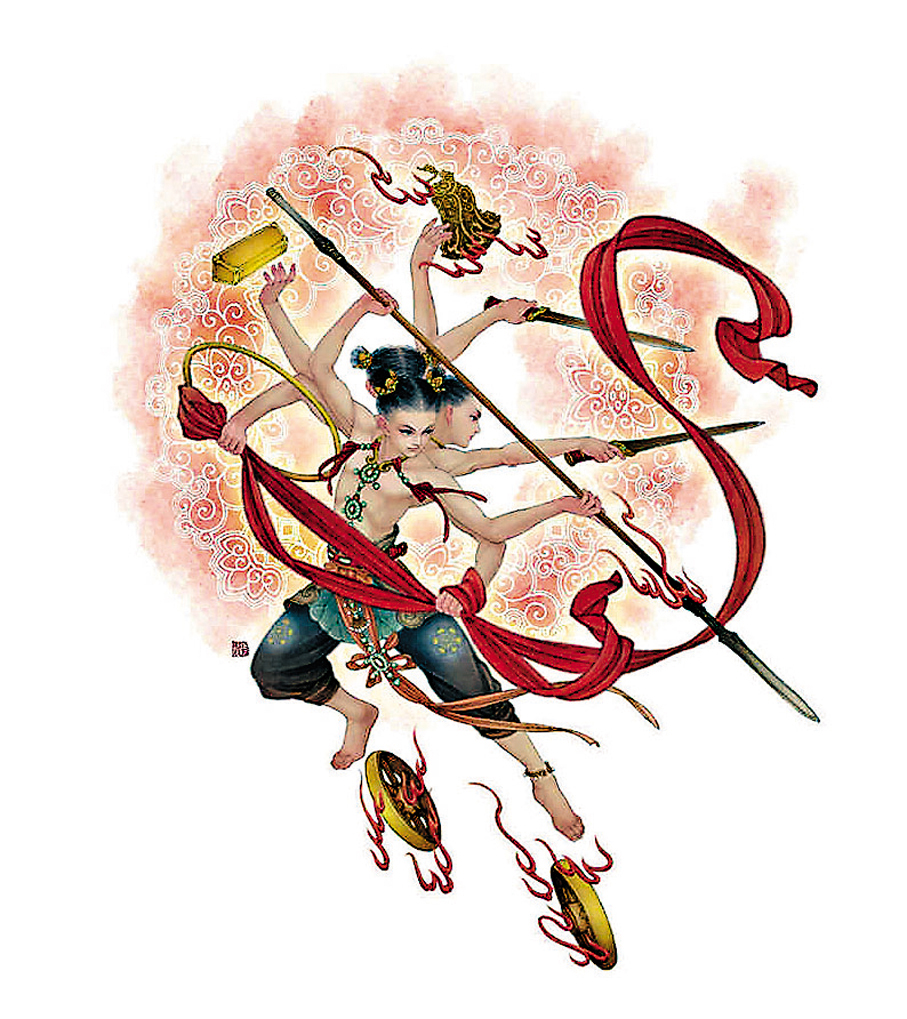

至《封神演義》和《說唐全傳》中,哪吒的形象與敘事,不僅繼承了靈珠轉世、屠龍抽筋、剔骨還親、蓮花化身的主題,更藉故事展現傳統父權壓制與個體的覺醒上,作出倫理衝突的設定,令故事梗概更為傳神和吸引。此外,風火輪、乾坤圈、混天綾的武器系統,和三頭六臂的戰鬥形態,也在強化哪吒本土化後的戰神屬性。

千年視覺演進

在造型方面,哪吒的表演藝術形象經千年的傳承,最終在清末隨京劇的發展得以快速演進。雖然合理的推論是,哪吒的表演藝術形象在元代《西遊記雜劇》便已出現。但因缺乏影像資料,當時的哪吒形象究竟如何,已無從考證。唯京劇《大鬧天宮》的出現,確立了哪吒表演形象的臉譜化。而在此基礎上,1979年上海美術電影製片廠的《哪吒鬧海》,正式將哪吒的動畫形象藉助影視傳播開來。直至2019年《哪吒之魔童降世》以3D技術重構「煙熏妝」反叛形象,完成了哪吒從神格到文化符號再到商業IP的轉化。

陳洪教授分析認為,哪吒在佛教典籍中本為 「惡眼」「猛健」 的形象,至宋代禪宗公案中出現 「拆骨還父,割肉還母」 的故事,經民間演繹後,逐漸與父子矛盾、叛逆精神結合,最終在《封神演義》中形成 「剔骨還父」 的經典情節。這一過程中,佛教的「太子」稱謂被保留,並融入中土倫理衝突的敘事中。該稱謂既保留了佛教天王之子的身份,又融入了中土宗法制度的等級觀念,更通過文學創作賦予其叛逆與神性的雙重內涵。這種「三位一體」的稱謂邏輯,正是中國神話「出仙入凡」特質的體現。從佛經咒語到民間傳說,從禪門公案到文學經典,哪吒 「三太子」的稱謂跨越千年,承載着宗教、倫理與地域文化的多重密碼。