一點靈犀/放寬准入門檻 市場自會調節供應\李靈修

香港的士行業面臨的主要挑戰在於,牌照壟斷制度束縛了有效供給,映射在市場層面則體現為:服務競爭力的整體不足。而隨着內地企業出海潮的興起,香港舊有的封閉產業格局難以維繫,網約車普及化只是時間問題。

為提升的士服務質素、挽回行業形象,特區政府日前專門組織了五間「豪華車隊」服務社會,但此舉的實質作用聊勝於無。坦白來講,僅是鼓勵的士業的「存量競爭」無法滿足消費者的「增量需求」,由行政壟斷主導的牌照制不再適用於當下的行業發展。

競爭不足拖累服務質素

近三十年來,香港的士牌照規模一直維持在1.8萬輛的水平,與本地人口規模增長不匹配,社會輿論也長期呼籲增加牌照發放。但行政壟斷真正的「危害」在於,政府沒有能力即時平衡供需關係,勢必造成供給短缺。引用經濟學家米塞斯的比喻,「如果在撒哈拉沙漠實行計劃經濟,連沙子都會變得稀缺。」

現實生活裏,稀缺資源往往會蛻變為投機工具。2013年,香港的士牌價曾炒高至766萬元,買車牌貴過買層樓。近年來價格則連創新低,去年曾失守300萬元大關。試想在樓價大起大落的環境中,哪個業主會在乎租客的體驗呢?

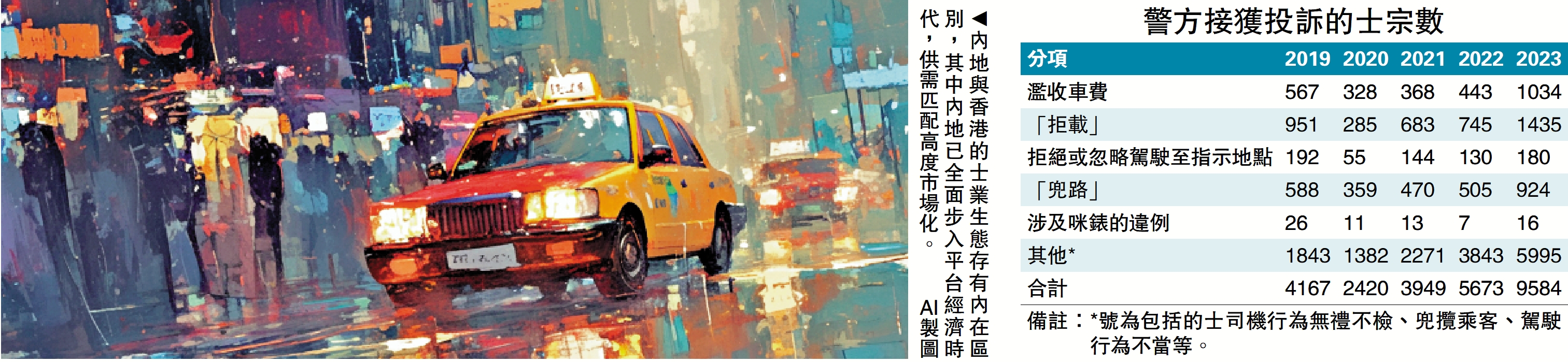

香港的士司機服務態度參差,是外地遊客與本地居民的共識。據警方統計,全面復常的2023年接獲投訴宗數是疫情前2019年的兩倍還多。(見附表)其中隱含的信息是,港人經過北上消費的薰陶,愈發對香港的士服務不滿。

當然,政府也花費心思改善行業「陋習」,甚至考慮強制所有的士安裝行車紀錄儀(車Cam)及全球衛星導航系統(GPS)。但這些升級項目屬於表面功夫,兩地的士業生態的內在區別,是內地已全面步入平台經濟時代,供需匹配高度市場化;而香港仍遵循傳統的牌照准入制,行政僵化反應遲緩。

平台經濟已是大勢所趨

網約車平台Uber早在2014年便進入香港市場,但在現行法例下,私家車須持有「許可證」才能接客,目前批准上限為1500個,不足的士牌的1/10。這等同於又搞出來一套行政壟斷機制,有效供給短缺問題未見解決。

反觀內地網約車平台,自2016年行業合法化,政策文件明確表示「不搞數量管控」,完全交給市場調節。私家車只要通過合規要求,繳納幾十元到幾百元不等的費用就能上崗。

眼下香港的士業的抗爭焦點,就是縱容「白牌車」周街走,畢竟自己為牌照已付出了高昂的入場成本。筆者認為,政府若想徹底解決行業矛盾,需要考慮下放牌照審核權予平台方,並酌情對的士所有者進行經濟補償。

政府今年在制定網約車規管方案前,需要深刻認識到行業的兩點變化。一是內地電車品牌湧港。鑒於本港油價高企,網約私家車多採用電車。現時內地電車配置全面比肩特斯拉,價格可能只有後者的一半,這將極大刺激服務供給。二是內地平台企業湧港。接受過內捲洗禮的「高德們」,打法只會比Uber更加激進,通過巨額補貼培養本地消費習慣,促進服務需求大幅增長。

鑒於此,如果政府不同意網約車全面合法化,後續產生的執法成本只會越來越高。