「城市景昔」擴至大坑 手機掃描AR時鐘 百年非遺近在眼前

位處天后和銅鑼灣之間的大坑,在鬧市中自成一角,不僅是香港的特色小區,其最具代表性的舞火龍習俗更已被列入國家級非物質文化遺產。「城市景昔」將擴增實景(AR)技術帶到大坑社區,市民和旅客可以透過智能手機,穿越時空探索這個充滿歷史韻味的社區,沉浸式體驗大坑的今昔變遷和文化特色。 ●文、攝:香港文匯報記者 胡茜 歷史照片由製作團隊提供

「城市景昔」由旅遊事務署委託香港城市大學創意媒體學院研發及製作,這次擴展至大坑區,標誌着該計劃進一步深化對本地文化遺產的探索與呈現,為旅客提供更具故事性和互動感的智慧旅遊體驗。「城市景昔」的製作團隊項目經理葉芷霖介紹:「從2021年開始,我們已經設置了包括尖沙咀、中環等28個點,第二階段也有6個點,到了今天大坑增添了全新的5個點,其中還包括了真實舊照片,希望給市民和遊客提供新的打卡點。」

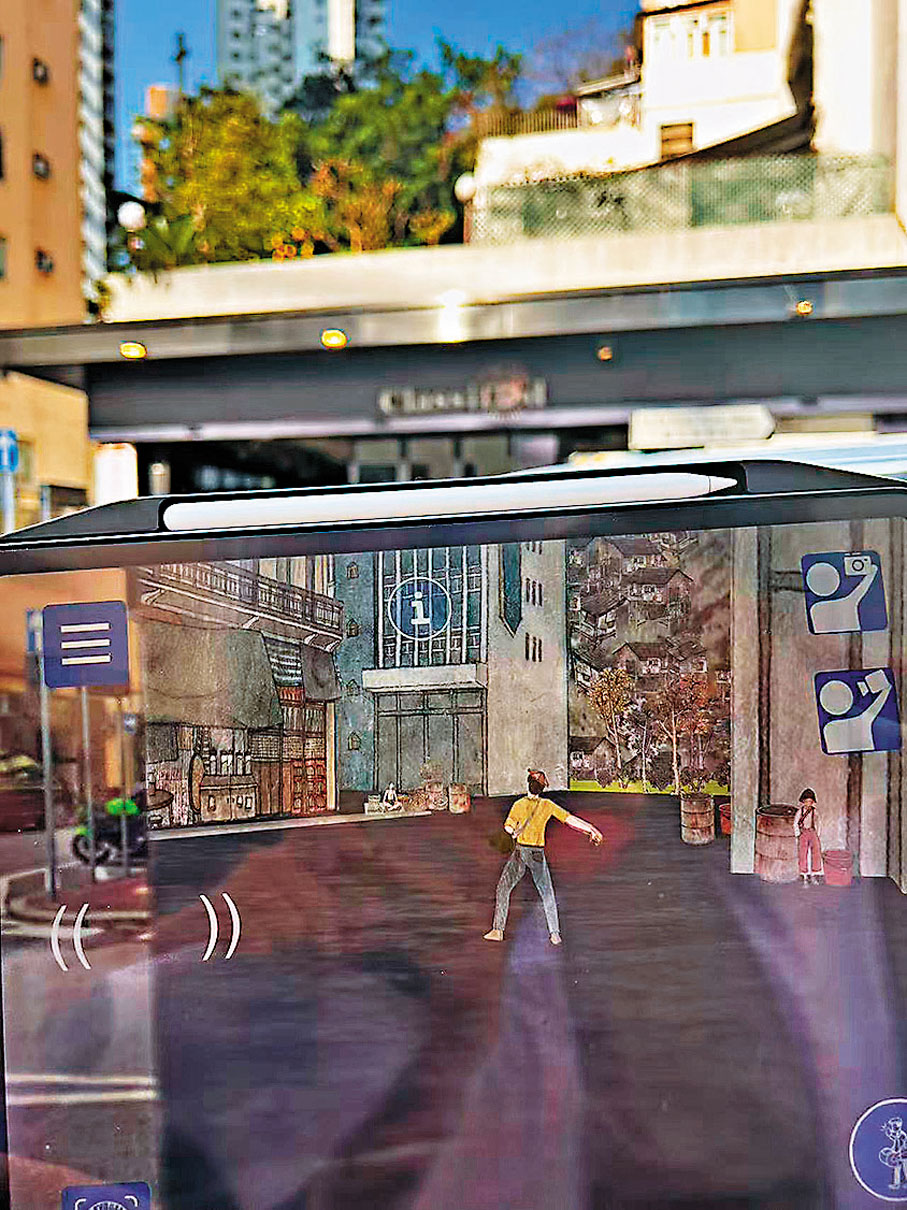

五個新設置的「AR 時鐘」分別位於大坑的火龍徑、銅鑼灣道、蓮花宮西街、浣紗街及大坑火龍文化館,串連成一條歷史散步路線。市民和旅客只需透過手機應用程式掃描這些「AR 時鐘」,便可欣賞由歷史照片或本地藝術家畫作整合而成的昔日街景。此外,每個場景中的地標建築均配有根據歷史資料和街坊口述歷史撰寫的文字描述,細緻呈現大坑的社區發展和居民生活點滴,讓市民和旅客在享受視覺體驗之餘,也能深入了解這個社區。

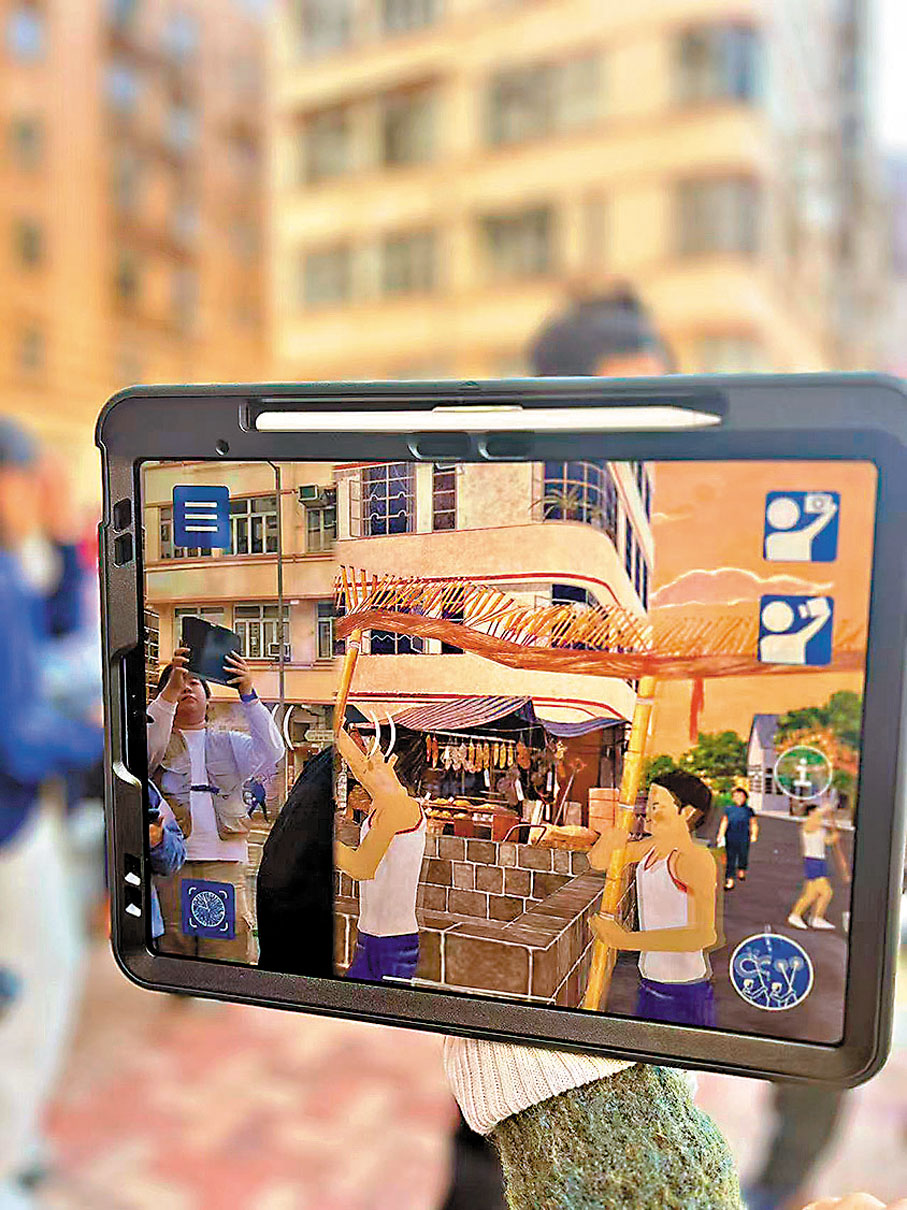

動畫藝術家李鈺淇介紹自己位於大坑的作品,她說:「我小時候就住在這附近,每年都會來看舞火龍,但長大之後印象會比較模糊,要靠整個團隊來給我一些背景資料,再去描繪出來。動畫由我自己一幀一幀畫出來,技術團隊將我的畫變成3D,這是第一次將我的作品做成AR的形式,最終出來的效果比起我自己想象中還要更加豐富。」

AR技術立體展現火龍文化

舞火龍習俗始於19世紀末,當時大坑村爆發瘟疫,村民於是紮起一條插滿香支的草龍,在晚上繞村舞龍,以求消災。是次「城市景昔」的一大特色是透過動畫與360度影片,立體展現大坑舞火龍這項百年非遺傳統習俗。本地藝術家參考歷史資料,創作出生動細緻的動畫,再透過AR技術將其融入場景,讓市民和旅客從嶄新視角欣賞這項極具代表性的節慶活動。

「城市景昔」的製作團隊項目經理梁偉倫說:「我們與從前的街坊做過資料搜集,最早前的可以追溯到40多年前,包括飛機欖這樣的民間活動,都要與曾經的市民去確定,原來他們真的有吃過飛機欖,才決定將這個畫面記錄下來。」

此外,「城市景昔」採用360度全景鏡頭拍攝,在中秋節期間捕捉了大坑舞火龍點睛和巡遊表演時的熱鬧畫面,將火光閃耀、鑼鼓喧天的氛圍重新呈現,讓市民和旅客猶如置身其中,一年 365日全天候都能親身感受這項非物質文化遺產的魅力。除了大坑舞火龍,五個指定地點亦分別闡述了大坑不同年代的居民生活、社會環境變遷等。

火龍徑回顧百年前地標

位於火龍徑的「城市景昔」體驗展示了銅鑼灣的發展歷程。透過歷史全景圖像,可以看見1924年該區的重要地標:皇后運動場、皇后運動場涼亭、中華火車糖局、舊銅鑼灣避風塘和大坑明渠,一探這繁華地段的前世今生。

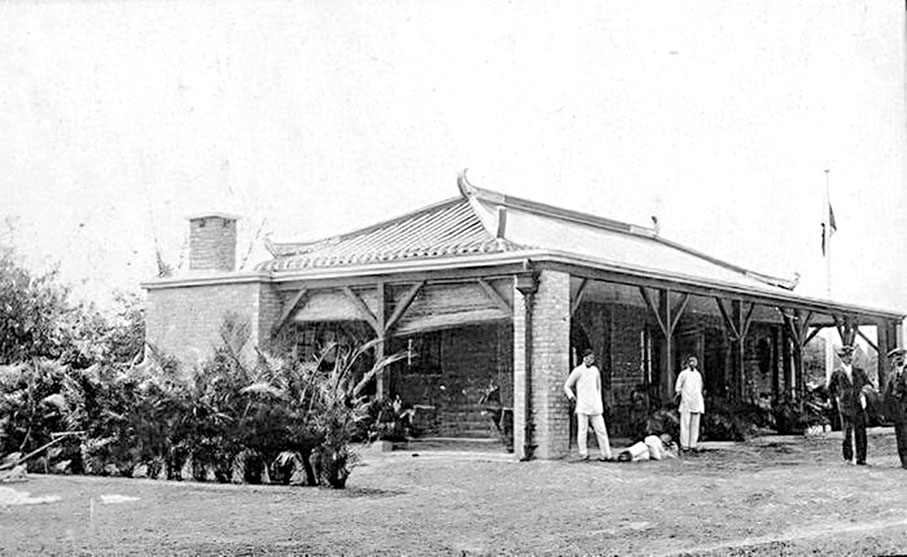

曾經的皇后運動場現為皇仁書院。這片低窪地於1898年被填平,闢為皇后運動場,不但成為大坑老街坊的好去處,亦在香港康樂場地的歷史上扮演着重要的角色。而皇后運動場涼亭現為皇仁書院的童軍室,早在校舍建成之前已存在,而且是皇后運動場唯一保留下來的建築物。

中華火車糖局是香港首間煉糖廠,於1878年投產,並興建貨倉、工廠和辦事處,又建造深水碼頭,以供裝卸原材料和貨物。這一帶除了糖廠外,還曾設有鑄錢局和製冰公司,見證了香港早期的工業發展。

維多利亞公園曾是舊銅鑼灣避風塘,1883年,政府鑒於風災導致傷亡,在高士威道對出的港灣外建了一道海堤,海堤以內的區域便是銅鑼灣避風塘。到1950年代,政府於避風塘位置填海,成為了今日的維多利亞公園。

銅鑼灣道還原民生日常

位於銅鑼灣道的「城市景昔」體驗以昔日大坑的民生日常為主題。從歷史全景圖像中可以看見浣紗街、明新製鏡公司、香港中華遊樂會和大坑坊眾福利會在1959年的面貌。作為大坑的核心地帶,這裏和昔日大坑居民的工作、生活和社交活動密不可分。

在1950年代,銅鑼灣道沿路進駐了不同行業的廠房,直到六十至七十年代工廠外移,大坑才逐漸發展為住宅區。現在的明新大廈便是其一,以製作玻璃鏡為主要業務。

香港中華遊樂會是早期的華人會所,於1912年正式開幕,為華人提供參與康體活動的機會。除積極推廣網球運動外,亦為木球、足球等運動項目提供場地,為香港體育界培育了眾多精英。大坑坊眾福利會原為由大坑居民義務組成,守衛銅鑼灣道和大坑道的自衛團。在戰後成為提供居民支援的非牟利組織,致力促進居民身心健康,增強社區凝聚力。後來,該會更負責統籌每年一度的舞火龍。

蓮花宮西街呈現社區風貌

位於蓮花宮西街的「城市景昔」呈現了蓮花宮一帶的社區風貌。從歷史全景圖像中可以看見1971年的蓮花宮、蓮花宮後山的木屋區、中華基督教禮賢會灣仔堂和銅鑼灣裁判司署。這些建築構成了昔日蓮花宮一帶的社區景觀,見證了大坑的宗教文化和社區發展。

蓮花宮約建於1863年,廟宇前殿為半八角形的重簷攢尖頂,在前殿的底部,可見石拱基座將建築升高,相傳觀音曾在石上顯靈,故在此建廟供奉。蓮花宮後山一帶曾是大坑最擁擠的地方之一。1950年代,後山木屋區的灰色經濟非常活躍,政府於1970年代逐步清拆木屋區,徙置居民。1960至1970年代期間,中華基督教禮賢會灣仔堂積極服務山上的社區,探訪木屋區居民,向他們傳福音,搭建了山上山下社區的橋樑。

由巴馬丹拿建築師行設計的銅鑼灣裁判司署於1960年春落成。它呈現了當時流行於公共建築的簡約古典主義建築風格。這幢建築亦是數個政府部門的辦公室,包括社會福利署、市政事務署及人口登記局。

浣紗街匯集特色歷史建築

浣紗街原為水坑,大坑居民於19世紀末開始在水坑上游的洗衣池洗滌衣物。洗衣雅稱「浣紗」,此街因而得名。20世紀初,不少大坑居民以洗衣為業,浣紗街上游一帶曾建有洗衣池,污水順流而下,下游匯集洗衣池的污水,成為了排污的渠道,大坑地名亦由此而來。

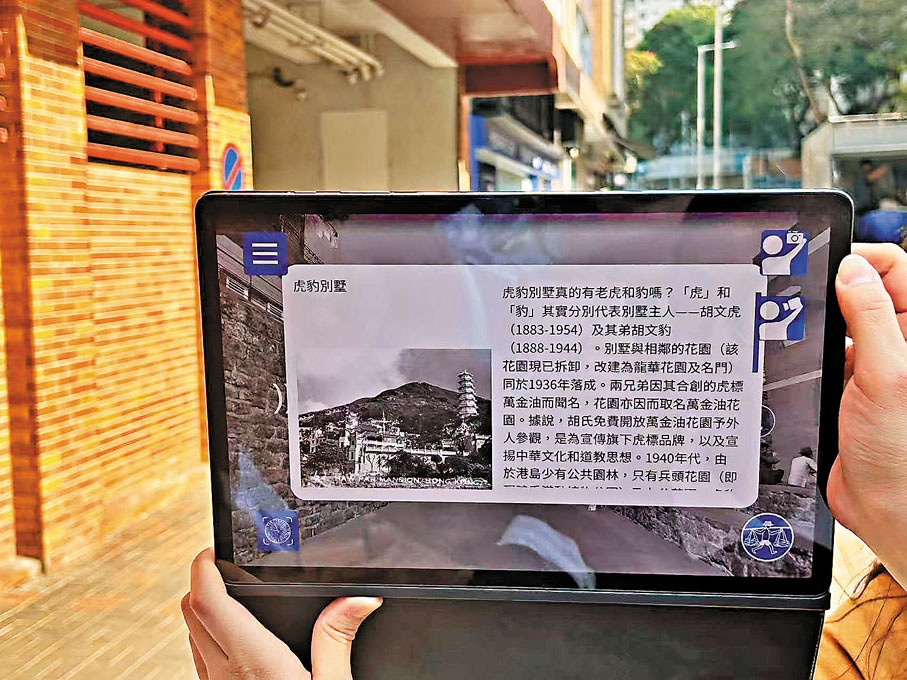

位於浣紗街的「城市景昔」體驗以大坑的建築為主題。從歷史全景圖像中可以看見1953年的新村街30及31號、虎豹別墅和龍溪台。這三個大坑地標各有其建築風格,蘊含豐富的歷史價值。新村街30及31號是三級歷史建築,是新村街上現時僅存的中式房屋,在1940至1950年代,新村街的建築多為樓高一至兩層的中式房屋、並排興建,與隔壁的房屋共用山牆。「虎」和「豹」其實分別代表別墅主人胡文虎及其弟胡文豹。別墅建築具中西合璧的建築特色,內部以現代建築材料建造,仍保留以老虎為設計元素的中式傢具和建築構件。龍溪台由十幢相連的住宅組成,樓高三層,建築風格中西合璧,既有中式的金字形瓦頂,又有富裝飾藝術風格的拱型門楣和通風遮陽的露台。1980年代,龍溪台重建成今天的龍濤苑。

【話你知】橫街小巷命名有段古

大坑橫街小巷的命名往往就是一段段的故事,例如書館街顧名思義是指讀書的地方,因為這條街上曾有孔聖義學。從歷史全景圖像中可以看見1953年的孔聖會大坑小學、中式石屋和大坑街道。昔日街坊在大坑就學和就業,建立了緊密的社區連結。孔聖會大坑小學現為大坑火龍文化館,原為「孔聖義學」,於1909年創辦。大坑坊眾福利會曾借用校舍,開辦晚間免費小學及供應全部書簿課本,吸引了大量學童,全校額滿。街坊憶述,銅鑼灣道至京街一帶多是富裕人家居住。大坑居民多於原區就業,如經營米糧等各類生意,又或者在不同廠房工作。