新醫學院將截標 三校衝刺「爭崩頭」

香港文匯報梳理各大學特色 探討如何速啟港醫療人才培養

香港正積極籌建第三所醫學院,以應對長久以來醫生人手不足的挑戰,同時提高成為國際醫療培訓、研究和創新樞紐的競爭力。特區政府成立的籌備新醫學院工作組正邀請各所大學提交建議書,早前3所大學已表明有意籌建新醫學院,目前距離3月17日的期限只餘兩個星期。在爭辦新醫學院工作進入最後衝刺「大直路」之際,香港文匯報梳理3所大學的預備情況,從最初的表達意向、各項籌組計劃,各校的特色優勢,以至近期最新進展及相關舉措等,呈現香港第三所醫學院建設之路的來龍去脈,並探討在等待新醫學院落成的同時,有何良方妙計盡快啟動本港醫療人才的培養,回應時不我待的社會需要。 ●香港文匯報記者 鍾健文

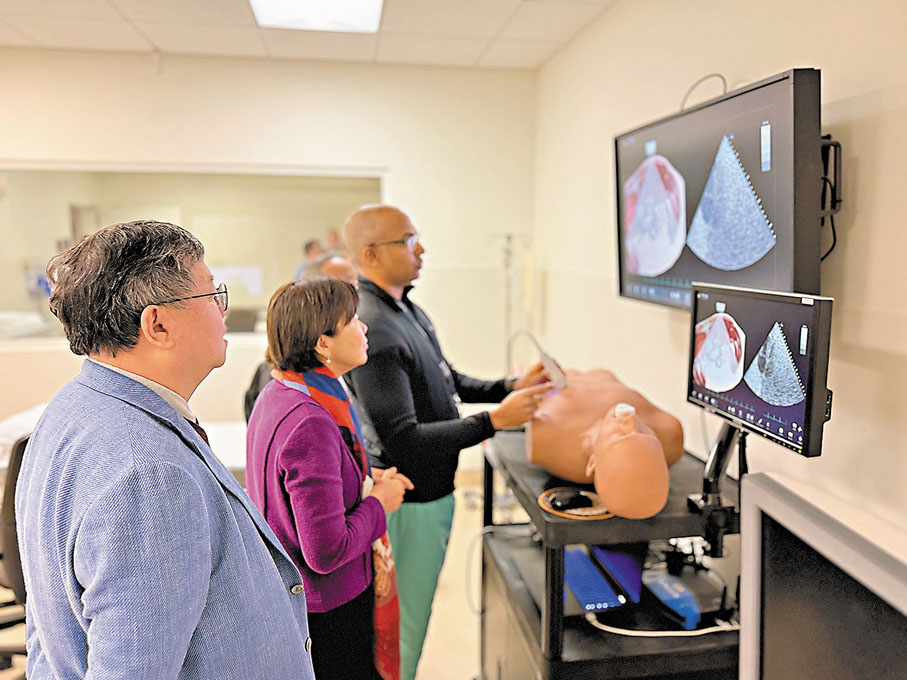

港科大多招推進建設 活用科技與醫學融合

早於去年初,香港科技大學已表明有意籌建第三間醫學院,是最先表態推動增建醫學院的大學。港科大校長葉玉如當時指,會多管齊下推進醫學院的建設,包括由醫療服務、高等教育、法律及金融等背景的校董及校外專家成立籌委會,就策略規劃、持份者交流、物色合作夥伴及延攬人才等,預計初期每學年可收生50人,再逐步增至150人。

邀多名重量級人馬當顧問

隨着去年10月施政報告宣布支持籌建第三所醫學院,港科大便提出期望結合人工智能發展現代化醫療,又公布成功研發多個AI醫學大模型。翌月該校再就新醫學院顧問小組邀得多名重量級人馬,包括醫管局前主席梁智鴻、前英國衞生部長Ara DARZI、哥倫比亞大學醫學教授何大一、諾貝爾化學獎得主Roger KORNBERG、清華大學醫學院創始主任黃天蔭等加入;其後再在籌委會轄下成立醫學教育工作小組,由香港中文大學醫學院前院長霍泰輝及香港大學醫學院前院長梁憲孫擔任聯席組長,協助港科大規劃以病人為本、結合嶄新科技與臨床醫學的課程,其因應全球醫學教育趨勢、本地社會需要及香港醫委會的要求規定提供專業意見,為學生在本地執業及未來臨床挑戰做好準備。

合作夥伴方面,港科大亦積極與內地及全球頂尖醫學院和醫院建立關係,網絡遍及北京、上海、華中、大灣區內地城市,以至英、美、德、澳、日、韓等地,包括倫敦帝國學院會協助港科大制定第三間醫學院的發展藍圖,以及草擬全面的規劃方案;加州大學聖地牙哥分校則會在師生交流、研究及國際協作方面展開合作,可為港科大學生提供臨床課程和實習機會,並為駐院醫生及專科醫生提供培訓課程。

港科大亦分別與中山大學附屬第一醫院、南方醫科大學及廣州醫科大學達成戰略合作關係,在臨床教育、人才培養、醫學研究及創新成果轉化等領域展開深入合作,包括將選派臨床教授及相關專家定期赴港科大授課等。

有信心育擁抱科技醫療人才

葉玉如指出,港科大在神經科學、生物工程、人工智能、數據科學及機械人等領域具有領先世界水平,認為可以科技為基礎與醫學融合,有信心培養出具豐富臨床經驗和研究思維,並且擁抱科技醫療人才。她在上月港科大春茗中提到,團隊積極按照特區政府提出的10項主要考慮條件作好準備,並向世界級醫學院借鑑,制定符合國際高標準的四年制第二學位課程,並正努力完善建議書。

理大爭取北都區開校 強調醫工結合

香港理工大學同樣表態有意籌辦新醫學院,提出會爭取在北部都會區設立新校區,其中包括醫學院及綜合型智慧醫院,同時提供本科生及研究生課程,強調醫學與工程結合以掌握醫療科技的發展大勢,擬開辦四年制醫科第二學位課程,初期擬錄取約50名學生,並將逐步增加學額及招收非本地生。理大指,該校具備優越條件籌辦醫學院,相信能透過發揮醫工結合的優勢,推動醫療科技發展,應對香港及粵港澳大灣區的醫療需要。

推動畢業生獲兩地行醫資格

理大校長滕錦光上月曾稱,該校於醫療科技教研方面經驗豐富,過去45年為香港各相關專業培養逾5萬名畢業生,涵蓋醫療化驗、醫療影像、放射治療、物理治療、職業治療、護理、眼科視光、義肢矯形、言語治療等範疇,並擁有逾1,300名醫療相關教研人員和90多個實驗室可用於培訓醫科人才,能夠發揮學科協同發展優勢。他形容,該校籌建新醫學院「性價比好高」,加上醫工結合將可成為一所全面的「全生命周期」的醫療教學機構,對成功爭取「充滿信心」。

過去多個月,理大積極與多所內地知名院校及醫院展開合作,包括與中山大學探討在醫工交叉領域深度融合,雙方擬合辦「4 + 4」雙學士醫科學位課程,探索「醫學+工程」專業博士雙學位課程,並推動畢業生在香港及內地同時取得跨境醫生執業資格,同時建設聯合實驗室、進行學術及專業交流和提升共同研究成果。

理大同時與北京大學第三醫院合作成立「醫工合作創新研究實驗室」,又於物理治療領域開展深入合作,積極培育人才和建設科研平台,及提升產業發展。

培養具國際視野專業技能康復治療人才

此外,理大與南方醫科大學也透過合作共同探索醫學科研和科技成果的轉化與應用,並與南方醫科大學深圳醫院合作成立國際運動醫學康復中心,集醫療、教育與科研為一體,為患者提供專業和高效的運動醫學康復及臨床服務,同時培養更多具國際視野和專業技能的康復治療人才。至於今年初,理大又分別與山東第一醫科大學及北京大學醫學部簽署備忘錄,探討在教育、醫療創新及醫學技術方面的合作。

本地協作方面,理大已與博愛醫院簽署合作備忘錄,安排該校食品科學及營養學系、護理學院及康復治療科學系學生於博愛屬下安老服務單位進行實習、研究及服務。該校亦將於新學年開辦營養治療理學碩士課程,並與仁濟醫院董事局簽署合作備忘錄,安排學生到屬下護養院及護理安老院進行營養治療學實習,為本港首次作同類實習安排。

浸大獲私院力挺 添中醫元素採小班教學

香港浸會大學去年11月初公布有意就成立新醫學院提交建議書,為此成立了籌備委員會,由校長衞炳江任召集人,香港大學醫學院前院長李心平和澳門科技大學醫學院院長霍文遜出任聯席主席,資深顧問及委員包括前行政會議非官守議員召集人陳智思、廣州中山大學附屬第一醫院院長肖海鵬及肝臟科國際權威黎青龍等知名專家,負責制訂建議書闡述新醫學院的策略定位及功能,並擬定落實計劃。

海內外醫學專家設計課程 提供意見指導

在今年初,浸大公布成立專家諮詢委員會,由諾貝爾生理學或醫學獎得主邁克爾·霍頓,港大名譽臨床教授陳漢威,及先靈葆雅研究院(現為默克藥業)前首席醫療總監兼高級副總裁、現任華平創投資深顧問Robert J Spiegel等海內外醫學領域、公私營醫療機構、醫療行業和學術界專家出任專家成員,為設計醫學教育課程和成立醫學研究中心提供意見和指導。該校亦獲香港浸信會聯會及國際醫學教育家Ronald M Harden支持,後者將擔任醫學課程發展方面的首席顧問。

浸大又先後與多所醫院建立合作夥伴關係,例如去年底與廣州中山大學附屬第一醫院建立戰略聯盟,後者及旗下醫院承諾為新醫學院的課程和基礎設施規劃提供意見、臨床培訓資源,包括不同專科的臨床教學和實習機會等。上月又公布與香港浸信會醫院展開策略性合作,若浸大成功申辦新醫學院,該院將在過渡期間及後續作為主要的教學醫院之一,讓學生同時在公營和私營醫院獲取臨床經驗。

浸大新醫學院籌備委員會及專家諮詢委員會上周召開會議,一致通過支持建議書。衞炳江指建議書主體內容已完成,只差最後校對和排版,有信心準時提交。他近月出席公開場合時表示,浸大團隊實力最強,而該校於特區政府提出的10項考慮條件中相當具競爭性,若獲批開辦,最快可於明年8月至9月招生,四年制的第二學位醫學課程將加入中醫元素及採取小班教學,預計每年招收約50至60人。

畢業後再進修兩年可獲中醫資格

霍文遜強調,浸大具備眾多成立新醫學院的條件,包括有成熟的中醫學院,而西醫學生也應對中醫有基本認識,可為患者作出最佳治療,籌委會擬讓有興趣的醫科生畢業後額外進修兩年,以獲取中醫資格認證。為配合申辦新醫學院的計劃,浸大同時宣布成立前沿轉化醫學研究院,聚焦醫療器械、診斷、疫苗、綜合醫學、中醫藥和其他生物醫學科學,以及技術轉化,冀成為醫學科學和醫療保健領域的前沿研發中心。

育才須提速提效 展「時不我待」決心

籌備新醫學院工作組早前已訂定10項主要考慮條件,以檢視籌建新醫學院的建議書,小組將於第二季內與各大學會面,預期今年內完成評核,以提出能配合香港發展為國際醫學培訓、研究及創新樞紐的方案。事實上,儘管特區政府已於北部都會區牛潭尾預留土地予新醫學院校舍及教研醫院,財政預算案也預留資源,以配對形式供大學籌建新醫學院,相關發展始終要花費數以年計,要應對迫切的醫療及社會需要是莫大挑戰。不論三大爭辦最終花落誰家,或是近日有意見提出可藉合辦優勢互補,都必須以創新思維及方式,在推進成立新醫學院和培養醫學人才方面提速提效,展現「時不我待」的精神和決心。

急起直追 借公院作臨床教學

特區立法會醫療衞生界議員林哲玄接受香港文匯報訪問時認為,醫學教育要着重醫德、辨症並透過經驗積累將知識和臨床技巧融會貫通,成敗關乎病人生死,而且醫委會審批課程過程嚴謹、一絲不苟,加上教學醫院等設施需要完善,強調並無捷徑可走。

不過他亦提到,在軟硬件配置上,新醫學院發展也可活用現有基礎急起直追,包括參考兩大醫學院新推的四年制醫科第二學位課程,與醫委會緊密商討,及在教學醫院方面與醫管局合作,借用公立醫院作臨床教學。至於資金來源則可來自大學儲備、捐贈、學費以及特區政府。他強調,資金尤其是科研基金充裕,有助吸引優秀科研教學人員,提供先進科研設備,出色的科研成果更可以大大提升學校的地位。

40多年前中大醫學院成立之初,因配套設施不足,曾安排學生於貨櫃改建的臨時課室上課。教育界立法會議員朱國強向香港文匯報指,當前建的新醫學院,在爭取提速提效的同時不能過於草率,「醫學院所需的教學設施,與一般設施不同,始終要滿足各方面條件,需時仔細審批」,不過大學亦可探討如何加快,包括在教學醫院建成前,考慮借用現有兩所醫學院設施,或在本地其他醫院進行教學,以至借助鄰近本港的中大(深圳)醫學院,「該院課程框架來自港中大的體系,與香港標準一致,有足夠條件可支援第三間醫學院籌建初期的教學需要。」

特區政府醫務衞生局回覆香港文匯報查詢指,特區政府非常重視新醫學院的成立,一直提速提效處理相關工作,籌備新醫學院工作組自去年10月成立以來已舉行3次會議,下一階段工作將按照已制訂的準則評核建議書,以選定具條件和合資格的大學成立新醫學院。工作組將與獲選成立新醫學院的大學就實施計劃,包括資金安排、課程認證、教學醫院和研究保持溝通,並與相關特區政府決策局/部門協商,就指定校舍和教學醫院的臨時和長遠安排提供便利。

第三所醫學院主要考慮條件

●創新策略定位:與本港現有兩所醫學院錯位發展,促進多元化與國際化

●教職員人手:招募高水平的國際和本地教學專才,建立專業醫學教研隊伍

●校園與教學設施:規劃現代化校園,配備先進教學設施,支持創新醫學學習模式

●臨床經驗與學習資源:規劃教學醫院,並與本地和粵港澳大灣區醫療機構合作,提供多元臨床訓練機會

●課程結構與評估方法:採用獲認可的醫學課程框架,結合能力為本評估及創新教學方法,如提供早期臨床學習

●收生安排:設立第二學位課程,吸引本地和非本地學生,實現醫學課程多元化及國際化

●資金安排:訂定多元化的資金來源計劃,結合可行的財務管理,確保醫學院可持續長期發展

●實施計劃:訂定醫學院全面落實路線圖,分階段推進設施建設、課程設計及教職員招聘

●教學與學習質素:確保醫學課程質量達到國際高標準,通過創新教學和評估方法培養高質素醫療人才及豐富全人發展

●卓越研究:推動醫學創新與科研發展,促進國際合作,帶領區域以至全球醫學研究

資料來源:籌備新醫學院工作組 製表:香港文匯報記者 鍾健文