藝發局駐場計劃助力Art Tech 孵化本地藝術家讓創意落地

2020年,「藝術科技」(Art Tech)一詞首次出現在施政報告,引起業界強烈回響。為配合2022年施政報告特區政府銳意推行全面多元的措施,包括培育各方面藝術人才,香港藝術發展局(下稱「藝發局」)於2023年推出「藝術科技人才駐場計劃」,因應藝術及創意產業中融合藝術與創新科技的發展,扶植及培育更多具潛質的年輕藝術家,讓新晉藝術科技人才連結媒體藝術人員、藝術機構/團體及藝術科技技術員;在專業環境中及前輩指導下實驗、創造及製作藝術科技作品,累積實際經驗,鼓勵他們在業界作專業發展。首屆「藝術科技人才駐場計劃」共支持16個項目,經過了一年時間的學習和創作,16名年輕藝術家正陸續於香港多個藝術場地發表其作品。日前,參與首屆計劃的導師與受資助藝術家接受香港文匯報訪問,分享在香港創作藝術科技的經驗和感受。 ●文:香港文匯報記者 小凡、丁寧

「藝術科技人才駐場計劃」(下簡稱:「駐場計劃」)鼓勵新近三個學年畢業的大專或以上程度的學生,積極投入創作,並為年輕藝術家提供支持及指導。每個計劃的資助為定額港幣$300,000,包括給予獲資助者港幣$100,000 津貼及製作費$200,000,讓藝術工作者能專注籌劃項目。計劃亦為藝術家安排配對導師或指導團體,在創作的方向上提供專業的指導。

首屆駐場計劃的導師之一、香港藝術家黎蘊賢認為,「藝術科技」並非牽強附會的創作概念,而是要探索不同的媒介的可能性:「通過嘗試視覺、表演或者其他不同的媒介形式,而不是關注這個作品是不是要用高科技的形式來呈現,我關注的是不同的藝術形式及不同的媒介之間的關係及發展。」

黎蘊賢認為目前香港的藝術科技探索更多集中以熒幕投影等影像類的藝術方式去呈現,但是她在海外看到了更多形式:「藝術科技其實可以應用到更多的領域範圍內,可以在不同的範圍內進行探索和嘗試,比如與生物化學、生物科技及其他類型的科學技術相結合,這些看似風馬牛不相及的領域都可以和藝術之間產生奇妙而燦爛的火花,但這些領域目前在香港還未有深入的探索。」

作為導師指導受資助學員時,黎蘊賢表示自己最關注如何幫助他們發展及培育自己的核心概念:「香港的年輕人比我更懂得科技,所以在指導他們的時候,我最關注的是如何把他們想要表達的核心概念同科技之間進行連結,如何讓兩者之間的關係更加密切,如何讓作品的表現形式和內核之間完美融合在一起。」

延續興趣製作跳舞遊戲

鄭雅茵一直對跳舞遊戲感興趣,本科曾以此作為論文研究方向。但製作跳舞遊戲對技術和時間的要求較高,使她未踏出創作的那一步,直到看到藝發局的駐場計劃,鄭雅茵才有足夠信心去繼續深入這個項目。她結合多種跳舞遊戲和思考,呈現出她的第一個展覽《機動起舞》。

孫禮賢畢業後從事舞台聲音設計,很少有做裝置藝術的機會,「在香港做裝置藝術的主要困難是空間問題,我們現在除了作品本身,還在考慮燈光設計等方面的合作。」參與今次駐場計劃,他選擇自己從小學習的古典音樂作為創作主題,將聲樂結合裝置藝術,最終形成《動作的述說》展覽。

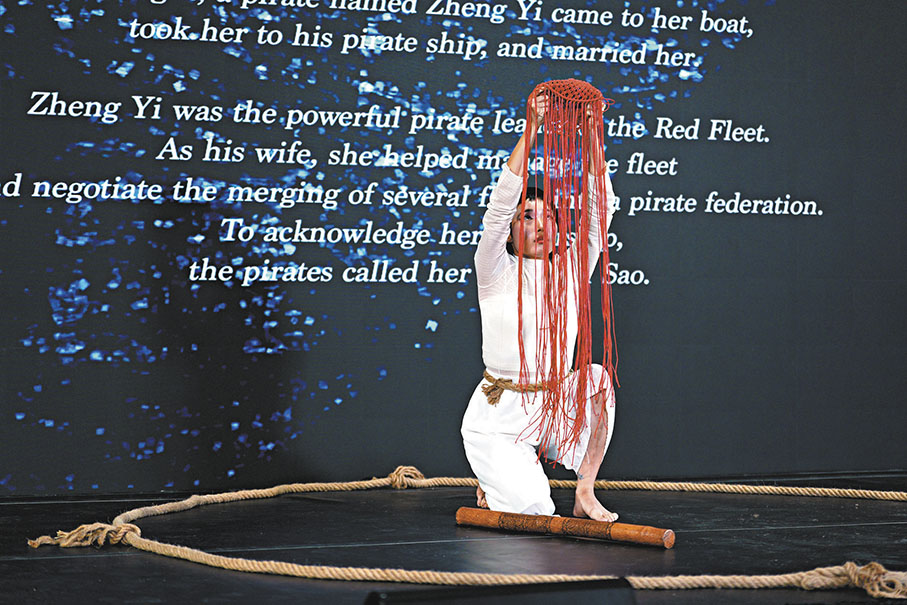

梁海頤則在今次駐場計劃中繼續了她的劇場創作,她表示,最大的收穫是用一年時間去研究一件事情。「我的創作通常從『研究』開始,從一個概念往外延伸、製作、呈現,並進行討論,把階段性的討論成果帶入下個部分,這個過程需要時間。在研究海洋、海岸歷史及歷史人物時,需要將資料轉換成劇場的語言,整個過程非常漫長。」

藝術科技產生新的表達方式

黎蘊賢表示,在創作的時候,藝術家應該首先要想清楚自己想要表達的核心是什麼,再思考自己的核心內容與想要應用的科技間是否能夠產生聯繫,而不是追求一定要使用科技進行創作。

孫禮賢便是從未接觸過這次創作所用到的科技,「我最初對電線等技術方面並不熟悉,但通過上網學習和實踐逐漸掌握了相關知識。駐場計劃為我們安排了技術方面的專業人士,他們通常很樂意分享知識,但也需要我們給予足夠的時間。技術對我的挑戰很大,比如聲音的調整、電線的連接等,都需要反覆試驗和調整。」不過,他表示,在創作過程中,大部分工作都是自己完成的。

孫禮賢認為,在這一年的創作中,最困難的是與不同背景的人溝通理解,「比如與演出的合作,我們需要從身體的角度去講述音樂。」

梁海頤表示,通過藝術科技,她獲得了一種新的語言與身邊的藝術家溝通。「比如說和影像導演合作,以前通過紀錄片,現在可以通過AI生成的影像。」

希望觀眾如何欣賞藝術作品?

藝術科技同樣是藝術作品,也需要得到觀眾的欣賞。黎蘊賢提到目前觀眾在欣賞藝術科技時存的在一個誤區,就是太過關注這個科技本身,比如這個科技是不是最新、最潮流的。「觀眾在欣賞藝術科技時最應該關注的是藝術家的創作靈感如何與他所使用的科技完美融合在一起,兩者如何形成你中有我、我中有你、互相依存的親密關係,科技不應該只是作為一種奇觀或者一種證明,如果過分追求科技,就好像是在看一本說明書,『科技竟然還可以這樣用。科技竟然有這種用途。』那觀眾就會錯過藝術科技作品的核心表達。」

鄭雅茵發現,在藝術科技展覽中,創作方需要與觀眾保持溝通:「大眾可能對藝術科技的理解有限,對於小朋友來說,他們可能更注重享受和玩耍;而對於大人來說,我們需要嘗試解釋作品背後的意義。有時候作品可能需要逆向思維或者特別的體驗方式,這些都需要我們向觀眾解釋清楚。」

最後,黎蘊賢還提到,香港在發展藝術科技能夠獲得的資源不算少,但也存在一些問題及發展的局限,比如:「香港目前以產品、結果為導向,當藝術家申請基金來創作的時候經常會被詢問,這個作品最終是將以一種什麼樣的形式呈現出來。但這樣有可能會限制住創造性,讓創作者帶着預設去創作。我希望這方面可以得到相應的改善。」