「指尖經驗」數字化 助推廣中式長衫技藝

中式長衫源遠流長,自民國初年開始流行後便一直在不同時空演繹獨特的文化敘事。2021年,香港中式長衫製作技藝被列為國家級非物質文化遺產,但隨着老師傅年邁退休、年輕一代鮮少投身,這項非遺手藝面臨失傳。香港理工大學時裝及紡織學院助理教授吳國禧,用數字化將這項非遺的隱性知識轉為共享資源,更在保育基礎上傳承創新,讓古老工藝與現代設計對話,揭示了一條非遺傳承從瀕危技藝到數字新生的新路徑。

不再僅靠口傳心授

中式長衫的製作技藝藏於老師傅的指尖與經驗中。一件看似簡單的男裝長衫,內含數十道繁複工序:布料加固、漿糊定型、多層結構縫製……這些「看不見的細節」,正是長衫歷經百年仍挺括如新的關鍵。然而,這些技藝從未系統記錄,僅靠師徒口傳心授。

吳國禧的團隊自2022年起便展開「搶救式記錄」。他們以數百小時的影像,完整攝錄兩位老師傅製作6件不同款式長衫、涉及4種不同長衫形製的示範過程,從裁剪、縫製到定型,逐一拆解。最難之處在於將「手感經驗」轉化為可傳播的知識。「老師傅刮漿的角度、針腳的密度,都是數十年累積的直覺,這些隱性知識若不及時轉譯,將隨老師傅離開而永遠消失。」吳國禧解釋。

開發數字化設計省3倍用料

傳統男裝長衫製作要耗費大量布料,尤其對花紋拼接的要求,常讓九碼布料僅裁出一件長衫。吳國禧與團隊通過研究師傅的手藝,將師傅的裁剪計算方法放入電腦程式,開發出數字化設計模式。設計師只需幾個簡單的身體尺寸,系統便能自動計算版型,並在虛擬布料上「預演」對花效果,省下近3倍用料。

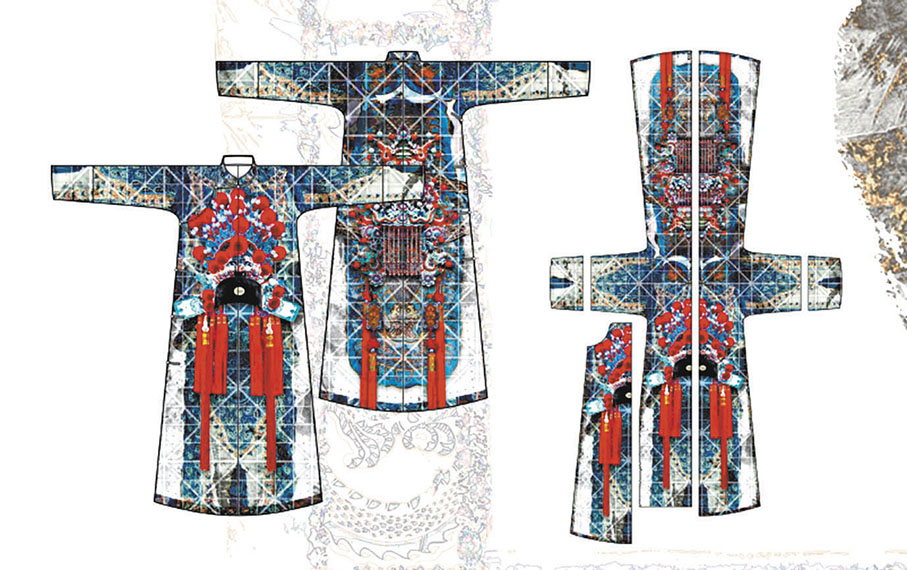

更突破的是,這套系統結合「數碼提花織造技術」,直接將設計圖案織成布料,實現「所見即所得」。傳統需手工拼接的複雜紋樣,如今透過織布機一體成型,甚至能客製獨特圖案。吳國禧團隊的最新項目就是將香港的傳統文化和歷史記憶,如公共屋邨、戲棚、九龍寨城等作為設計元素,用該技術製成獨特圖案融入長衫製作。

長衫製作數字化保育的核心,在於將師傅的裁剪邏輯轉為電腦演算法。吳國禧表示,這套思維同樣能夠運用於其他傳統手工藝的數字化保育中,例如俗稱「打金」的傳統金飾製作等。

立體剪裁技藝仍難完全轉譯

然而,數字化並非萬能,吳國禧坦言,長衫的立體剪裁技藝仍難以完全轉譯。「例如上世紀六十年代流行的貼身女裝長衫,靠師傅燙拔布料的手勢塑形,這涉及對物料特性的直覺,電腦無法模擬。」此外,不同布料的縮率差異、織造時的經緯密度調整,皆需反覆試驗優化。

更大的困境在於資源分配,吳國禧表示,過去香港對長衫的保育多聚焦於女裝,因其影視形象深入人心,而男裝長衫與早期平面剪裁技藝,卻因缺乏關注瀕臨斷層。「政府對非遺傳承提供的資源是有很多,未來應關注資源的調撥,如更多考慮記錄、保育和傳承非遺本身。」