【特稿】「希望記住為工程獻身者的名字」

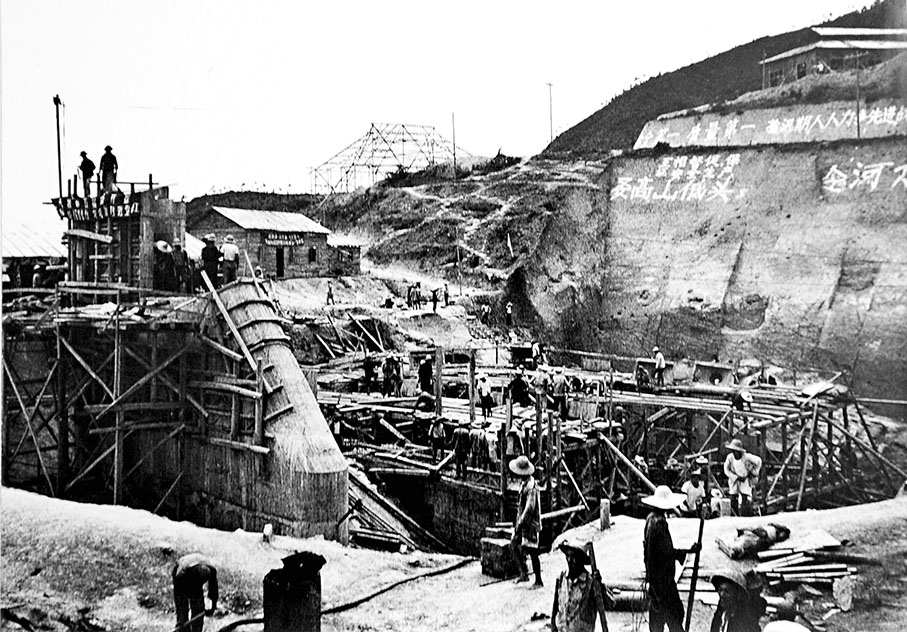

「我姑姐、舅舅和表弟都住在香港,我的親人和香港幾百萬同胞無水飲,我好心急。」聽聞東深供水工程開始建設後,當時年僅18歲的東莞人莫康平馬上報名,成為了東深供水工程的首期建設者。工程要從東莞橋頭鎮引水,通過泵站將江水海拔抬升40多米、翻越6座高山,利用石馬河逐級提升注入深圳水庫,再通過管道送水到香港。當時,即使全國各地都積極支援,機械設備仍然很少。一把鋤頭、一擔畚箕成了莫康平等一線建設者全部的工具。他們用雙手一擔擔地挑泥推土,以血肉之軀開山劈嶺、鑿洞架橋、修堤築壩。

以身築人牆保設施安全

首期工程建設輸水路線全長83公里,任務重、工期短,疊加嶺南地區汛期施工難度大,上萬名建設者住在簡陋的工棚、睡草席,吃住都在工地,但喊出了「要高山低頭,令河水倒流」的震撼人心的口號。然而任務之艱險甚至讓人付出了生命代價。「老天爺好像專門和我們作對,那一年有5個颱風襲擊廣東。」當年,廣東工學院65屆土木系和電工系200餘名師生都加入了首期工程的一線建設,其中一位建設者陳韶鵑回憶,猛烈的颱風來臨時,同學們用身體形成人牆來保護設施設備安全。而他們的同學羅家強,就在值班時不慎被狂風吹落、不幸去世。「我希望人們能記住他的名字。」陳韶鵑說。

歷經11個多月,6座攔河壩、8級抽水泵站、17座大型閘門拔地而起,東深供水工程建成,它讓東江水沿石馬河倒流83公里,通過泵站將江水海拔抬升40多米、翻越6座高山進入深圳水庫,實現了讓東江水「往高處流」「越山入港」的奇跡。接入東江活水後,香港的社會生活、經濟生產逐步恢復繁榮,社會總產值高速騰飛,創造亞洲經濟的典範,並在改革開放時期發揮窗口和紐帶作用,反哺珠三角書寫了新的經濟奇跡。

●香港文匯報記者 李紫妍 廣州報道