一點靈犀/德國經濟深陷衰退泥潭

德國新一輪大選結果於本周揭曉,民粹政黨的上升勢頭令市場感到不安。事實上,未來左右政壇格局的關鍵,既不是俄烏衝突,亦不是難民問題,而是德國經濟能否擺脫衰退泥潭。

在本屆選舉中,基民聯與基社盟聯手贏得28.5%的選票,最終獲得政府組閣權。而作為極端右翼的另類選擇黨(AfD),則力壓社民黨排名第二,贏得20.7%的選票,較上一屆(2021年)大選的得票率(10.3%)翻了足足一倍。

由於另類選擇黨具有極強的排外主義傾向,抵制現有移民政策的同時,反歐洲一體化的立場也十分鮮明,這使得國際資金對於德國的投資前景產生擔憂,令本就疲弱的經濟發展雪上加霜。

人口老化 投資疲弱

上月15日,德國聯邦統計局公布初步數據顯示,2024年國內生產總值同比下降0.2%。這意味着,該國經濟已連續兩年陷入衰退,也是七國集團(G7)中表現最差的經濟體。產業方面,本土製造業巨頭表現出「去德國化」的經營策略。去年9月,大眾汽車有史以來首次推出關閉國內工廠的緊縮計劃,化工巨擘巴斯夫也陸續關閉13家在德工廠。

即便俄烏衝突收官在望,德國的能源短缺問題有望緩解,但真正威脅經濟發展的其實是諸多結構性挑戰。

首先是人口問題。德國統計局數據顯示,由於新生人口呈逐年下降趨勢,目前德國65歲及以上的人口佔比,已從1991年的15%增至2023年的22%;老年人口撫養比則從2000年的26.5升至2023年的41.4,在發達經濟體中僅次於日本(54.5)。人口結構變化導致勞動力供給不足,而引入移民勞工又會激發社會矛盾。

突破桎梏 唯有改革

其次是投資萎縮。德國政府素來反對增加公共支出,其特有的「債務煞車」制度要求聯邦政府不得為州政府舉債、聯邦政府的新增財務赤字不得超過國內生產總值(GDP)的0.35%。目前德國的公共投資規模僅佔GDP的2.3%,較歐元區的水平低1個百分點,在發達經濟體中屬於倒數水平。

人口老齡化疊加技術投資不足,極大削弱了德國的產品競爭力,政府也遲遲拿不出有效的應對方案,這一方面是由於政府可以動用的財力有限;另一方面,社會大眾對於市場干預抱有懷疑,國內無法推行強有力的產業政策。而經濟乏力又成為了滋生民粹的溫床,導致經營環境更加惡劣。

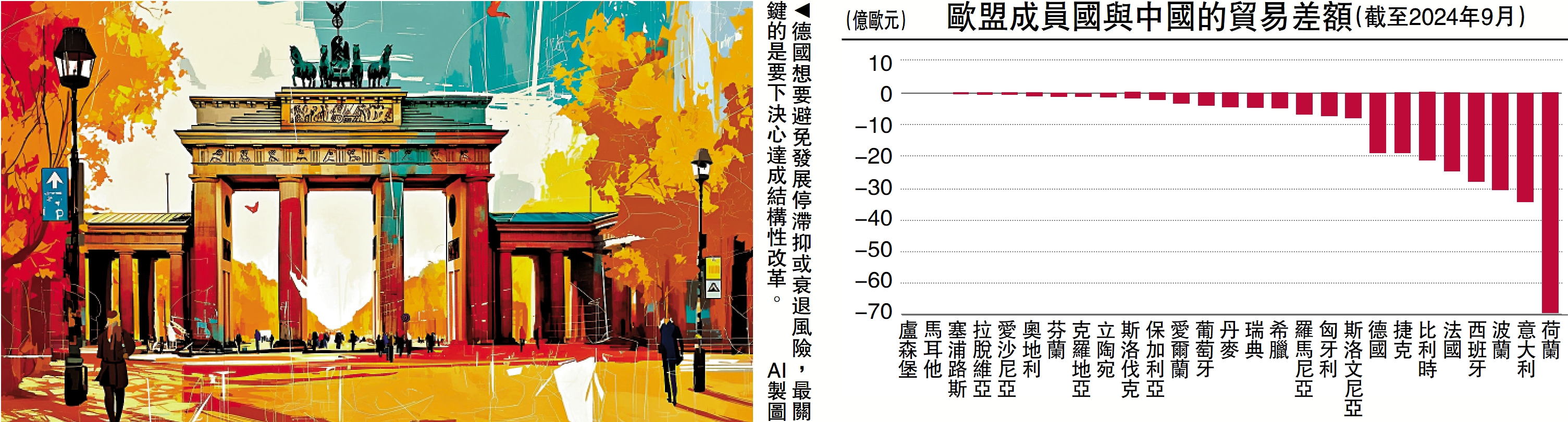

過去德國是歐洲少有的、對中國存在貿易順差的國家,每年順差額大致在200億美元左右,兩國在此基礎上保持着友好的雙邊關係。但隨着德國製造業實力的快速下滑,中國對德貿易在2022年開始出現順差,特別是在汽車產業,德企在華銷售逐年走低的趨勢很難逆轉。 與此同時,德國國內關於「擺脫中國市場依賴」的聲音不絕於耳,反華情緒愈發嚴重。

德國新一屆政府須意識到,當前經濟癥結並非是外部因素所造成,想要避免發展停滯抑或衰退風險,最關鍵的是要下決心達成結構性改革。