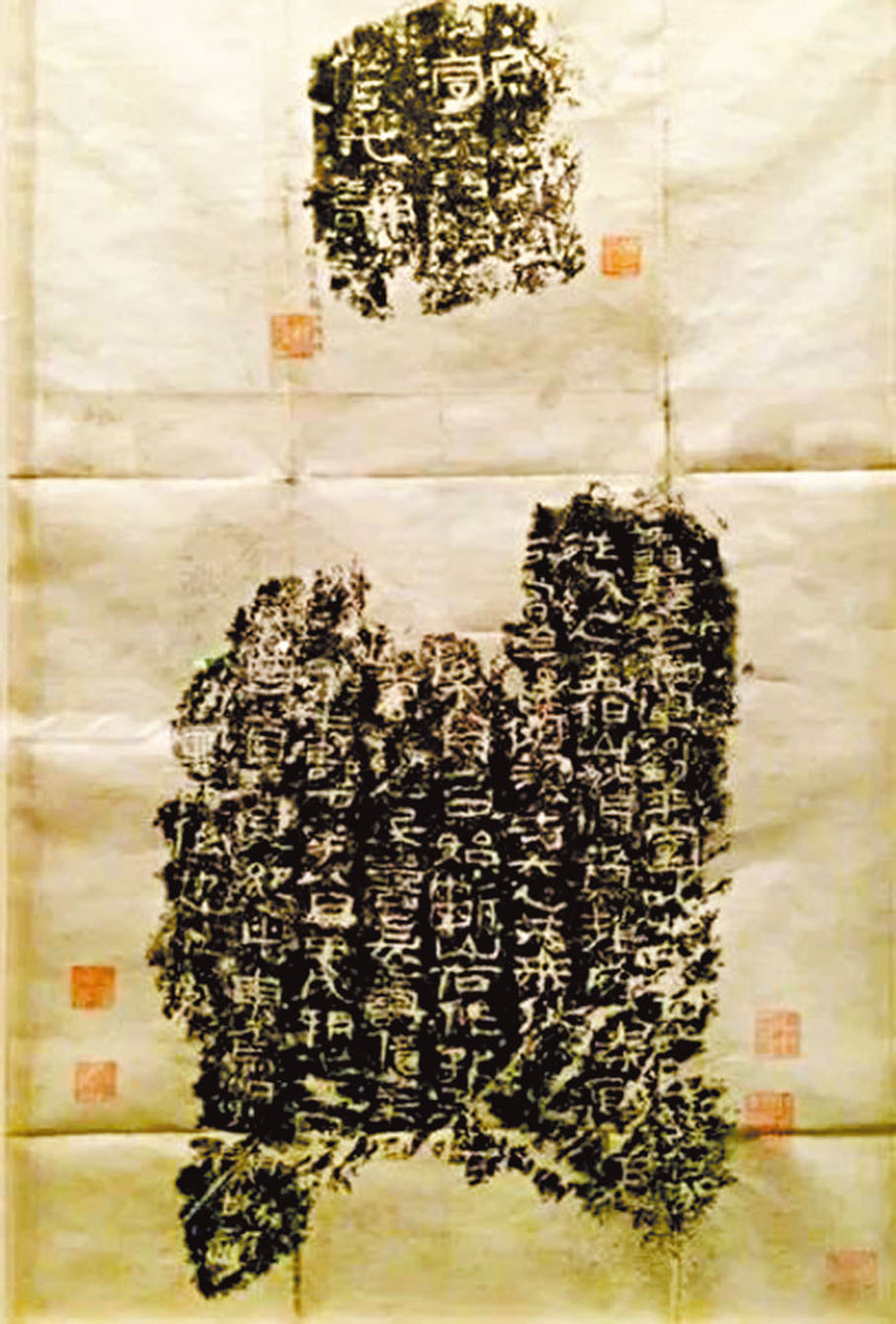

千年石刻揭秘:東漢晚期如何治理西域?

在新疆拜城縣境內,漢朝西域長史府下屬龜茲左將軍「劉平國治關亭誦」石刻保留至今。東漢永壽四年,劉平國率隊修建亭障,刻石記錄功績。該石刻如何彰顯民族團結和漢王朝管轄的重要性?對於研究東漢晚期漢王朝對西域治理模式有着怎樣的作用?對促進東西文化交流有哪些貢獻?對國際學術界理解漢代西域的歷史和文化有何啟示?新疆社會科學院歷史研究院助理研究員王潤澤表示,「它們記錄了漢代社會的政治、經濟、文化等各方面信息,為研究者提供了寶貴的實物資料。通過對這些石刻的研究,可更深入地了解漢代西域的社會制度、宗教信仰、民族關係等,從而更全面地把握這一時期的歷史和文化特徵。」●綜合中新社報道

由於歷史文獻的稀缺,研究者們長期以來對東漢晚期漢王朝在西域的治理模式缺乏全面而清晰的認識。然而,「劉平國治關亭誦」石刻的出現,如同一把鑰匙,打開了通往歷史深處的大門。石刻記錄了東漢晚期西域長史府下屬龜茲左將軍劉平國修築亭障的歷史事件,這一事件不僅頌揚了劉平國的功績,更重要的是,它反映了漢王朝對西域行使管轄權的歷史事實。

促進多民族經濟文化發展

王潤澤解釋道,石刻中的銘文證明了東漢晚期西域長史府仍有能力組織修建烽燧亭障,以稽查過往行人商旅,維護交通線路安全,這是漢王朝有效治理西域的重要體現。其次,銘文中提到的東漢王朝年號及正朔為代表的政治標誌,反映了當時西域對漢王朝政治文化的接受和認同,進一步證明了漢王朝對西域的政治影響力。此外,石刻還記錄了參與修築亭障的工匠來自不同的民族,包括漢人、羌人等,反映了漢代新疆各民族共同開發邊疆的歷史事實。

從經濟發展角度看,石刻內容展現出多民族共同參與開發與建設新疆地區的歷史事實。從文化發展角度看,體現了多民族的交往交流交融,促進了西域文化的多元化發展,漢族的農耕文化、羌族的遊牧文化,以及龜茲文化等,在不斷的交流和碰撞中實現了融合與創新,共同塑造了獨具魅力的西域文化。儘管石刻的紀年與中原王朝呈現差異 ,從側面揭示了東漢晚期中央與西域地區之間信息傳遞的效率問題,但還是反映了西域各族人民對東漢王朝治理西域的認同程度,民眾依然通過各種渠道接觸和學習中原文化,這種文化的傳播和接受並非完全依賴於官方的信息傳遞系統。

他指出,文化認同並非一蹴而就,而是長期互動、逐漸深化的結果。這一動態過程揭示了西域與中原在政治、經濟、文化等多方面的緊密聯繫,而且涵蓋了官方的政治聯繫和制度推廣,也包括了民間的文化交流和自發學習。這種認同過程體現了西域地區人民對中原文化的尊重和嚮往,也促進了西域文化與中原文化的融合與創新。

石刻內容反映西域治理情況

王潤澤說,石刻刻有官員任命、軍隊駐紮、邊防設立、戰爭勝利等。它們不僅彌補了傳世文獻的不足,還揭示了當時西域治理的實際情況。事實上,即使是在東漢晚期,漢王朝在國力衰退的背景下,西域長史府、戊己校尉等機構,依然能夠保持着對西域的管轄和治理,維持邊疆地區的穩定和發展。石刻不但記錄了當時的歷史事件和人物活動,也傳遞了漢王朝的邊疆治理思想和價值觀念。

王潤澤特別指出,石刻的紀年差異揭示了東漢晚期中央與西域地區之間信息傳遞的效率問題,反映了西域各族人民對東漢王朝治理西域的認同程度。這種時滯現象表明中央政權對西域地區的實際控制力和影響力受到多種因素的制約。同時,這一現象也為理解西域對中原文化的認同過程提供了重要啟示,即文化認同是長期互動、逐漸深化的結果。

而「堅固萬歲人民喜,長壽億年宜子孫」這句石刻反映了古代新疆地區人民對於和平、穩定生活的嚮往和追求,體現了古代人民對於國家長治久安、人民幸福安康的美好願景,強調了團結和穩定的重要性。

此外,石刻所處的博孜克日格溝口是絲綢之路的重要通道,不僅是古代商旅和使節往來的必經之路,還見證了東西方文化在此交匯融合的輝煌歷史。