黛西札記/哪吒傳奇\李 夢

《哪吒之魔童鬧海》自蛇年春節期間上映,短短一個月,票房已超過一百三十億元人民幣,躋身全球電影票房前十,更打破多項國產動畫電影紀錄,風頭一時無兩。影片將原著《封神演義》中的傳奇故事「哪吒鬧海」以幽默戲謔方式改編,例如將西海龍王敖閏的形象創新設定為妖艷甚至邪惡的美女,又如一改哪吒師父太乙真人仙風道骨形象,將其描畫為騎着飛天豬、說着四川話的胖大叔,如是種種皆令此版動畫電影的角色形象更為豐富,擴闊了觀眾好奇與想像的空間。

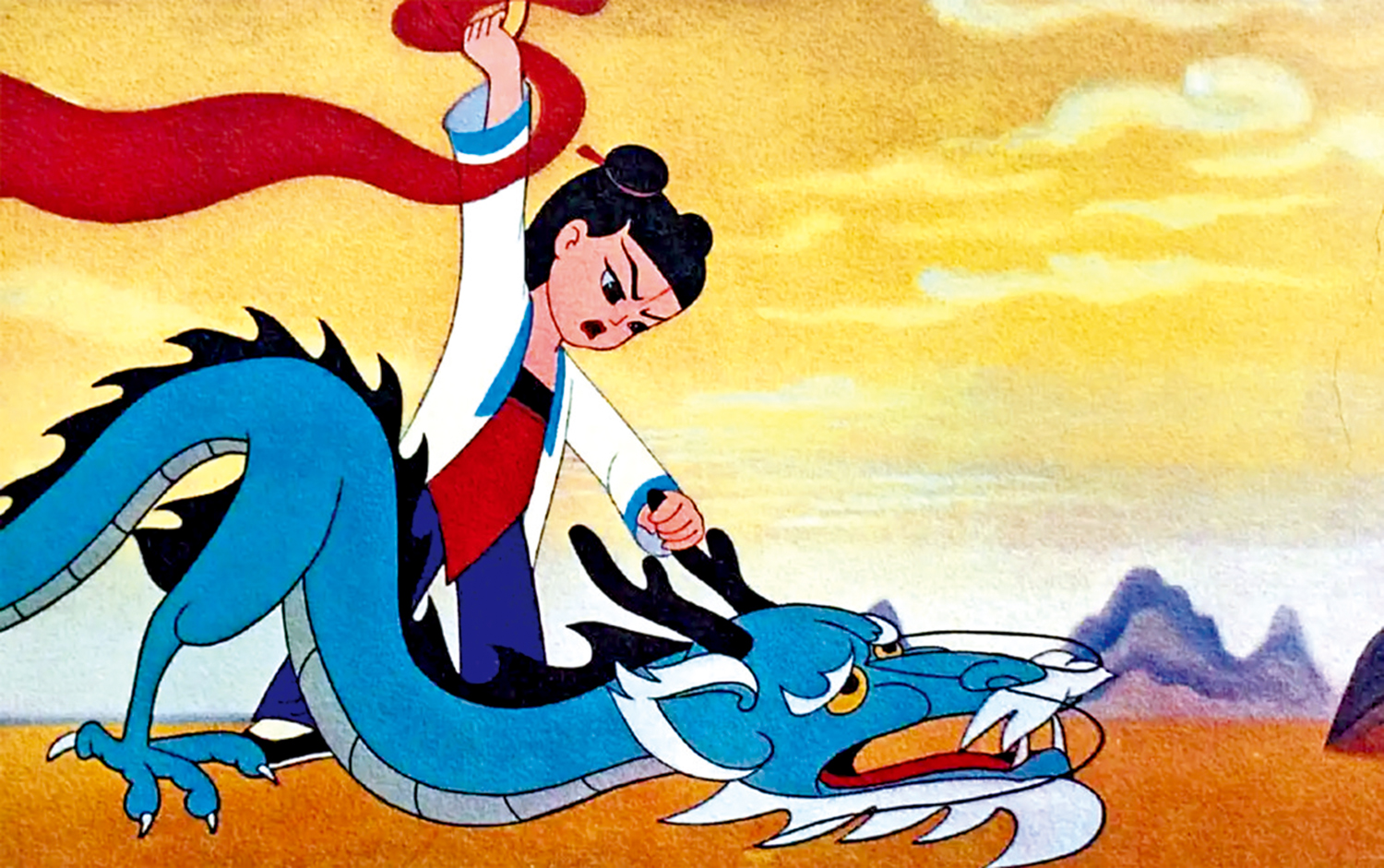

新版哪吒電影既有創新,也不乏對經典的致敬,片中東海龍王三太子敖丙魂魄附在哪吒身上時,哪吒一改黑眼圈的「魔丸」形象變身英俊美少年,便是得到了一九七九年版動畫電影《哪吒鬧海》的啟發。四十多年前,上海美術電影製片廠的導演和美術師們,僅僅用了一年零三個月的時間,便繪製了五萬八千多張動畫原稿,成功將這個家喻戶曉的中國神話傳奇搬上銀幕。在那個沒有電腦特技、沒有AI雲渲染的年代,創作團隊的拚搏與執著,着實讓人感佩。

上映後的第二年,《哪吒鬧海》已走出國門,成為第一部在法國康城影展上映的國產動畫電影。在日本、美國、香港等國家和地區放映時,哪吒懲奸除惡、敢於抗命的不服輸形象,也給當地觀眾留下深刻印象。據說,日本動畫導演手塚治虫之所以走上動漫創作之路,即是受到上世紀四十年代中國動畫電影《鐵扇公主》的影響,可見國產動畫早在半個多世紀前,其創意、敘事及色彩配樂種種,已然不輸他人。

兩個版本的哪吒動畫,前後跨度超過四十年,故事改編及呈現方式固然因應時代變遷而迥然不同,但成功的秘訣均在於創作團隊的勤勉努力,也來自於中國文化藝術的深厚傳統。餃子團隊的「哪吒」系列,以嗩吶、侗族大歌和蒙古族呼麥為靈感創作中西合璧的配樂,熱烈激昂又不乏溫柔呢喃;玉虛宮外眾多仙鶴飛旋的壯觀景象,應是受到了宋徽宗《瑞鶴圖》的啟發;而一九七九年版的《哪吒鬧海》作品中海浪翻湧開合的景象,同樣是從宋代畫家馬遠的《水圖卷》中的波浪紋樣中找尋參照。不論科技如何發展進步,不論時代如何前行,不同年代和社會景況下的藝術家皆可從厚重廣博的傳統中汲取並發揮,創作出屬於當下的傳奇。