【粵語講呢啲】牙丫仔·蘇蝦;蘇蝦仔

梁振輝 香港資深出版人

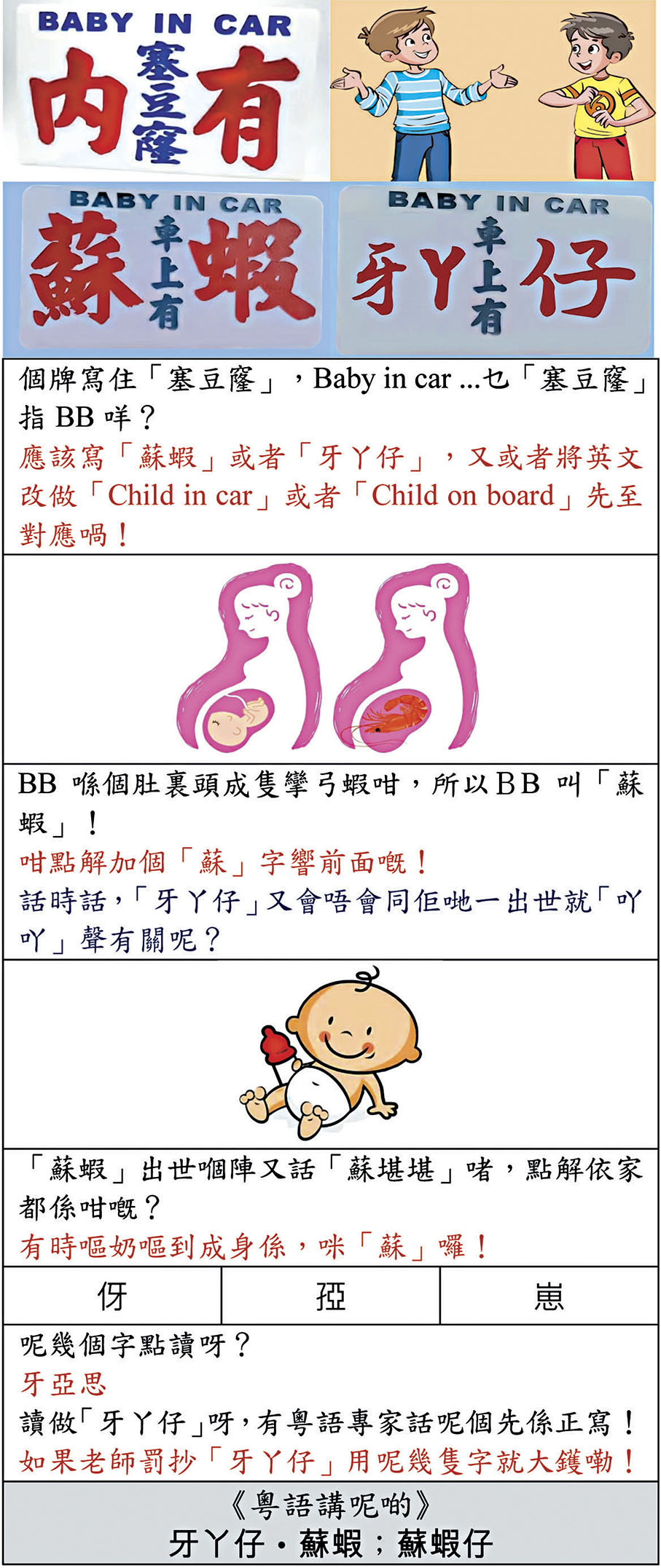

廣東人叫嬰兒做「牙丫仔」。「牙丫仔」是一直以來最通行的寫法。然而,近年文化界颳起「正字」風,以下的所謂「正寫」遊走於坊間/網絡中:

伢孲崽

「伢」,讀「牙」,同「𤘅」;「伢子」指小孩。

「孲」,讀「丫」;指幼兒。

「崽」,同「仔」;指小孩。「崽/仔」的普通話讀「zǎi」,廣東話則分別讀「宰/zoi2」和「仔/zai2」。順帶一提,「仔」的鄉下話讀作「災/代6-1」,都是由「宰」音變過來的。基本上,「伢」「孲」「崽」三字具相同意思,「伢孲崽」的組合予人意思重疊。

筆者素來不認同廣東話用詞源於古字或生僻字之類。原因是方言出自民間,應是順手拈來;受文化水平「所限」,「成品」生成的過程沒想像中或吹噓般「高深」。沿此思路,筆者多年來舉過不少例子,「牙丫仔」這叫法的構思也在於此。成語中,「牙牙學語」正是指嬰兒的行為,不難想像會有人把嬰兒說成「牙牙仔」;「牙牙」的第2個「牙」字音變讀成「丫」,就走出了「牙丫」的讀法:

牙/ngaa4;去聲母→aa4;變調→丫/aa1

有粵語專家指嬰兒出生時會發出「吾啞」的聲音,大人就略略地把這種特定的聲音修改成較悅耳的「牙丫」,後來人們就叫嬰兒做「牙丫仔」了。筆者認為有點牽強;與其說「吾啞」,不如說「吖吖」,不是較接近實況嗎?

中國人在造詞中有不少象聲詞。由於嬰兒「呱呱墮地」時總是「吖吖」作聲,「吖吖」通過音變讀作「牙丫」;「牙丫仔」作嬰兒的叫法也可能源於此。無論正寫如何,在溝通的前提下,定「牙丫仔」作俗寫毋庸置疑。

最後筆者還有另一個想法,「牙丫仔」是通過以下過程演化過來的:

伢→伢子→伢伢子→牙丫子→牙丫仔

廣東人也會叫嬰兒做「蘇蝦/蘇蝦仔」。不少粵語專家認為「蘇蝦」的本字是:

臊孲

「臊」指像尿或狐狸的氣味,如:腥臊。嬰兒出生初期除自己的體香,還有奶香連同汗味混雜在一起,就形成一股「乳臭」,所以「臊孲仔」就是「臊堪堪」(臊熏熏)的「孲子」。

廣東人會叫「臨盆」(婦女生產)做「蘇」(借字),所以有以下的講法:

我老婆就「蘇得」,所以你班豬朋狗友呢排唔好搵我尋歡作樂呀!

男人又點會知女人「蘇細佬哥」有幾痛吖!

有粵語專家認為「蘇」小孩這個「蘇」字源於以下說法:

「蘇」應寫成「甦/騷」,有「死過返生」的意思。舊時的醫療條件很差,產婦的死亡率相當高,接生的手段亦落後,很多產婦產後都會說自己死過返生。

中國人迷信,大多認同「輪迴再生」,不過上述所說的「騷」是形容詞,而「蘇小孩」的「蘇」是動詞,故看來有點穿鑿附會。筆者認為「蘇」只是由「生」的口語讀音音變而得:

生/sang1;變韻母→蘇/sou1

人們就把「生」小孩說成「蘇」小孩了。基於這個說法,又由於「蝦/haa1」「丫/aa1」音近,「蘇蝦仔」便解讀成「生牙丫仔」。那會否把「過程」轉化作「叫法」而得出「蘇蝦仔」這個叫法,筆者不排除有這個可能性。