成 都/記者想方設法重訪故地

一九三九年十月,中國滑翔第一人、時任滑翔訓練班主任的韋超在四川成都南門外簇橋鎮的太平寺機場,駕駛「大公報」號滑翔機緩緩起飛升空,並按預定時間,進入成都西校場會場上空。精彩的空中滑翔動作表演,讓現場潮水般的市民不斷地鼓掌喝彩。

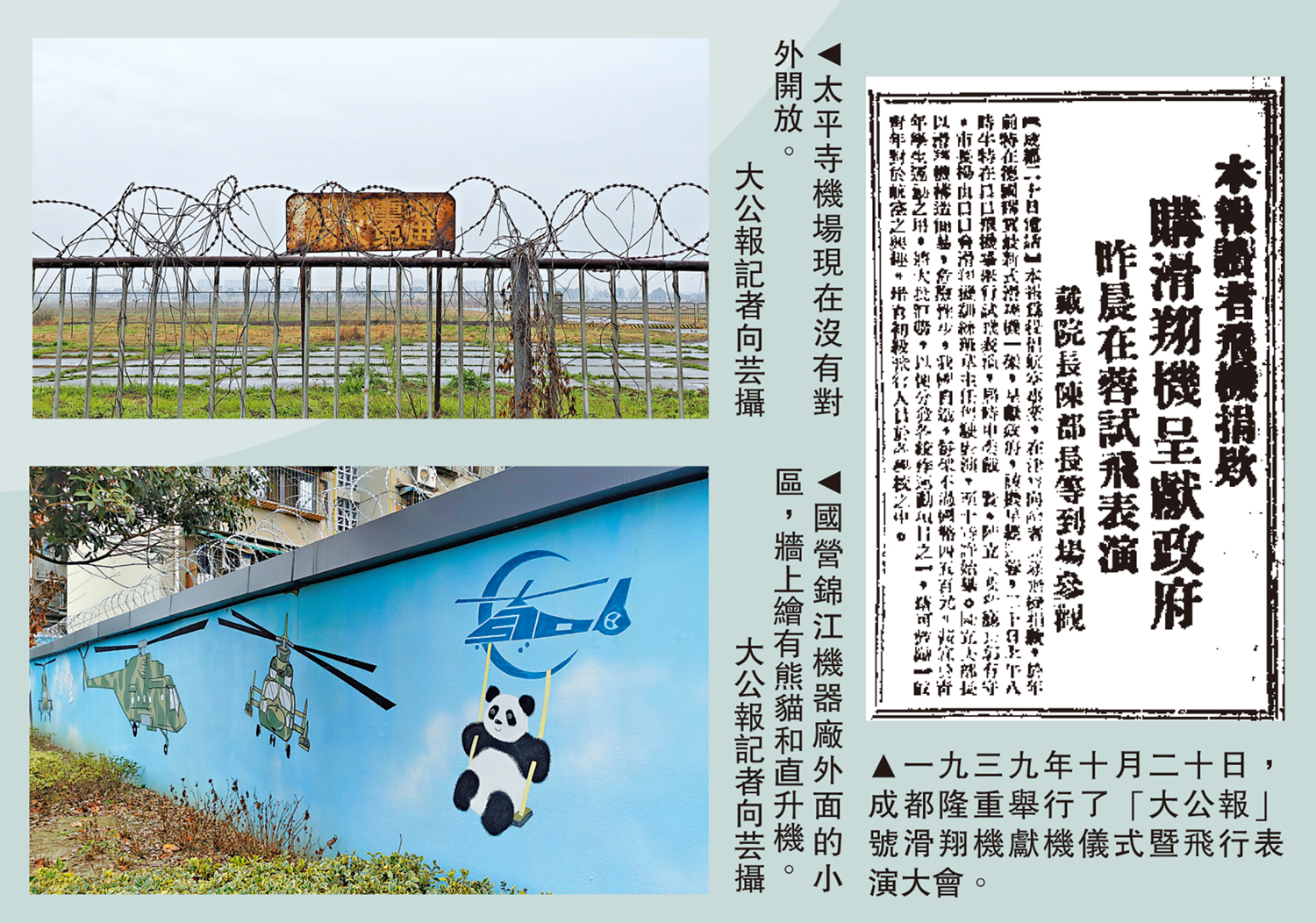

八十多年後,當大公報記者再次來到太平寺機場時,當年的熱鬧已歸於寂靜。離機場不遠的三環路上,車輛穿梭呼嘯而過,而當右轉進入一條小路時,早晨的路上偶有車輛及行人,周圍彷彿瞬間安靜了下來。路邊的一排鐵柵欄圍住了機場,頂端的鐵蒺藜沿着柵欄蔓延,而纏繞在柵欄上的藤蔓植物已然枯萎,在潮濕的空氣和微冷的風中瑟縮。

如果不是鐵柵欄後立着的一塊牌子,路過的人們很難發現這是一個機場。原先白底黃字的標牌,在歲月和風雨的侵蝕下,已經出現大面積的銹斑,依稀可以看出上面寫着「機場重地,閒人免進」。

在太平寺機場附近逗留期間,記者不時可以聽見直升機低空飛行的轟鳴聲,附近的保潔大爺說,這裏是軍用機場,已沒有對外開放。社交平台上則有成都網友說,遇到機庫大修時,會有「老古董」飛機被推出來「曬太陽」,上世紀八十年代時還能花五元錢坐這些飛機在成都上空繞十五分鐘。

「自主製造了30架『大公報』滑翔機」

在太平寺機場沒有尋找到「大公報」號滑翔機的蹤影,記者又轉向了離機場不遠的國營錦江機器廠。在「方志四川」微信公眾號上有一篇題為《百年航空強國夢 直上雲天錦江廠》的文章中,曾記錄了這樣一段內容—「錦江廠的製造實力進一步得到強化,這得益於與第三飛機製造廠的合併。一九四二年,三廠在成都成立,黃光銳兼任廠長,擁有員工四百餘人及三十餘台機床。在此期間,他們仿製了十五架『弗里特』飛機,同時自主製造了十五架『研教1』教練機和三十架『大公報』滑翔機,並成功改裝了十架A-29轟炸機為運輸機。」

由於這裏並未對外開放,記者沒能進入參觀。從大門遠望及圍着周邊轉了一圈,可以看到除了正對大門的綜合樓比較新,上面寫着「航修為戰 保障打贏」八個大字外,綠樹掩映的廠區裏隱約可以看到一排排縱橫交錯、略有歲月感的平房建築。

記者隨後聯繫到國營錦江機器廠負責宣傳的孫老師,向他打聽「大公報」號滑翔機的下落。他很熱情地幫忙查詢了內部史志,但由於這些史志的時間大概是從上世紀五十年代開始的,所以並未能找到相關的歷史紀錄。

當記者提出想採訪廠裏的老人或其後代時,他頗有些遺憾地說,德國產「大公報」號滑翔機飛行表演及國產「大公報」號滑翔機製造的年代久遠,出生在那時的老人現在都已八十多歲,而如果還要熟悉那段歷史,那麼老人已經是接近百歲的高齡,據他了解廠裏是沒有這樣的老人家的。

如考古發掘 繼續在檔案中尋覓

「不死心」的記者又將尋找的方向轉向了太平寺機場和國營錦江機器廠附近的直升機博物館,想從中找到一些線索。遺憾的是,這個博物館也在國營錦江機器廠內,依然不對外開放。

但無巧不成書的是,直升機博物館裏接電話的剛好是為《百年航空強國夢 直上雲天錦江廠》提供素材的國營錦江機器廠劉怡嵐。她告訴記者,今年是抗戰勝利八十周年,博物館也在做一些準備,此前她們從四川方志、成都方志浩若煙海的檔案中,找到一些關於「大公報」號滑翔機的隻言片語,都寫在那篇文章中了。

劉怡嵐說,由於一九四六年成都第三飛機製造廠根據指令遷至台灣台中,很多人員也隨遷離開,就目前她所掌握的信息來看,那架德國產「大公報」號滑翔機及三十架國產「大公報」號滑翔機都已不知所終。「這就跟考古發掘差不多,誰也不知道能挖出什麼來。我們會繼續在各種檔案中尋找『大公報』號滑翔機的下落。」 大公報記者向芸成都報道