重 慶/延續歷史任務 國產逾二百架滑翔機

今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利八十周年,作為駐重慶記者,接到追蹤抗戰時期「大公報」號滑翔機下落的任務時,內心充滿了敬畏與期待。

追尋從一九三七年開始。彼時,《大公報》作為當時中國最具影響力的報紙之一,積極投身「航空救國」運動。《大公報》用「救國飛機基金」委託飛行先驅韋超,在德國購買了價值三千馬克的高級滑翔機H-17,並命名為「大公報」號,幾經波折,直到一九三九年七月才運抵成都。這架飛機記錄着中國人民在抗戰中的堅韌不屈。

除了飛機還帶回圖紙

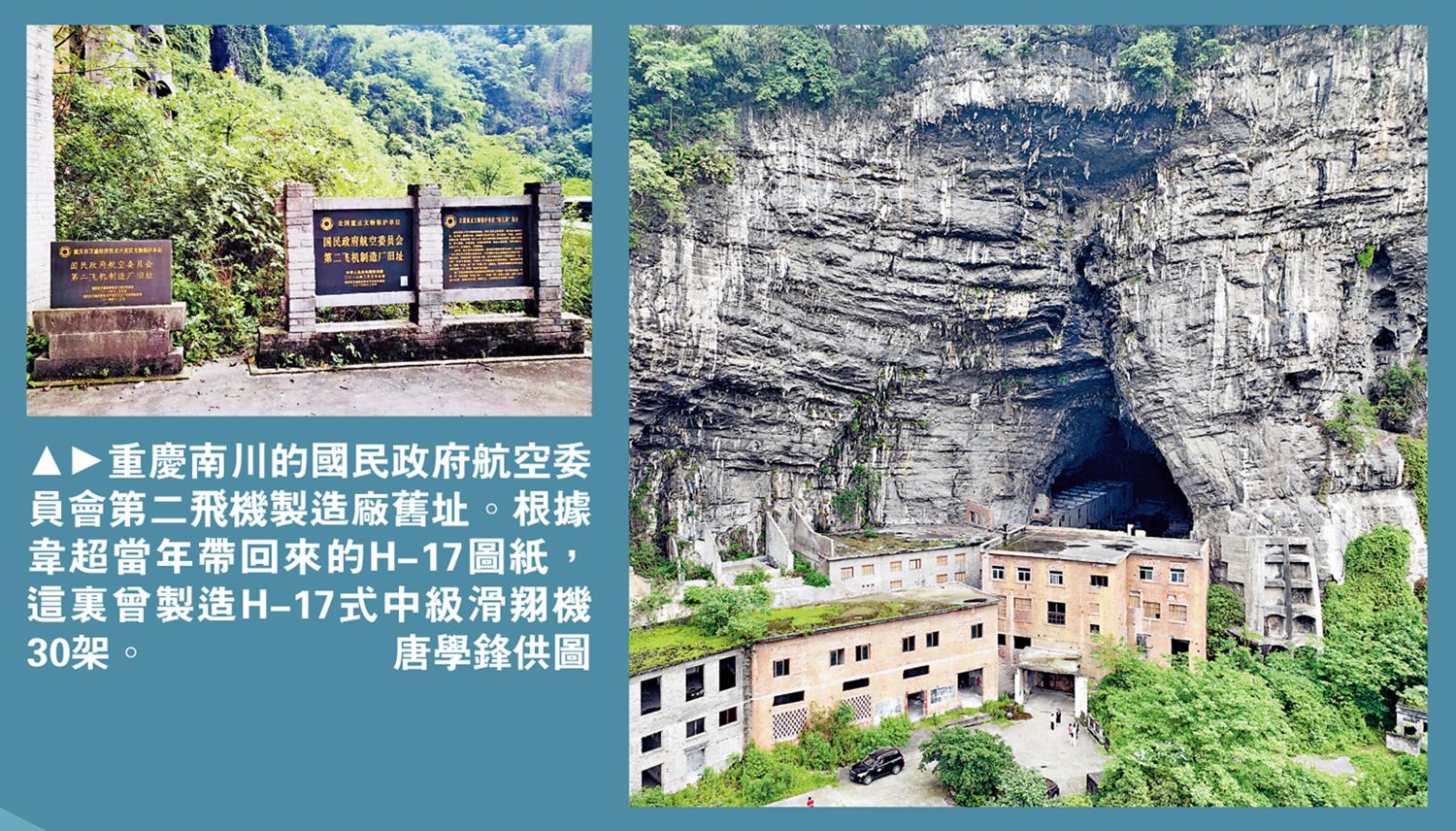

大公報記者四出尋訪「大公報」號的下落,發現「大公報」號的影響力猶如一顆「種子」撒向全國。當年韋超不僅帶回了飛機,還帶回了H-17的圖紙。中國空軍抗戰史專家、史迪威研究中心專家唐學鋒提供的文獻記載,根據這張H-17圖紙,重慶南川的空軍第二飛機製造廠在一九四○年到一九四二年期間,製造了H-17式中級滑翔機30架和初級滑翔機6架。而成都的空軍第三飛機製造廠在一九四二年到一九四三年,製造了「大公報」號式高級滑翔機30架。一九四○年至一九四四年,中國製造格式滑翔機超過二百架。這些滑翔機不僅用於訓練、表演,還成為民間「航空救國」運動的重要工具。

「儘管滑翔機沒有動力裝置,但在抗戰時期,已算是高科技。二戰期間,滑翔機被廣泛用於運輸、空降部隊和物資等軍事行動。在中國,滑翔運動的推廣不僅普及了航空知識,也激發了無數青年的愛國熱情,投身抗戰。許多年輕人受到滑翔運動的影響,毅然投身空軍,為抗戰貢獻力量。在抗戰大背景下,《大公報》對中國近代滑翔機發展及抗戰有積極的推動作用。」唐學鋒介紹。

根據唐學鋒的深入研究,他認為,《大公報》積極參與「航空救國」運動,在《大公報》和韋超的共同努力下,滑翔運動由原來單一的民間活動,逐步得到國民政府的認可和支持,更大面積向民眾普及航空知識,引發民眾對航空的興趣,支持中國抗戰。沒有《大公報》的鼎力支持和倡導,就不會有抗戰期間滑翔運動在抗戰大後方廣泛、紅火的開展和發展。\大公報記者韓毅重慶報道