成 都/一架滑翔機 一萬四千公里 兩年運輸路程

一九三七年從德國購買的「大公報」號滑翔機,直到一九三九年七月才運抵成都。其間,從德國運至越南河內,再到廣西,經貴州,到重慶,運抵成都,行程約一萬四千公里,人力拖運約二千公里。「大公報」號乘遠洋輪船、大卡車,更多是經山區通過平板車靠人力前拖後推,「蝸牛式」一步一挪運輸到抗戰大後方。「大公報」號滑翔機歷時兩年的運輸路程,猶如《大公報》一份報紙的抗戰,備歷艱危步步維艱,勝利完成了二千公里的步行。

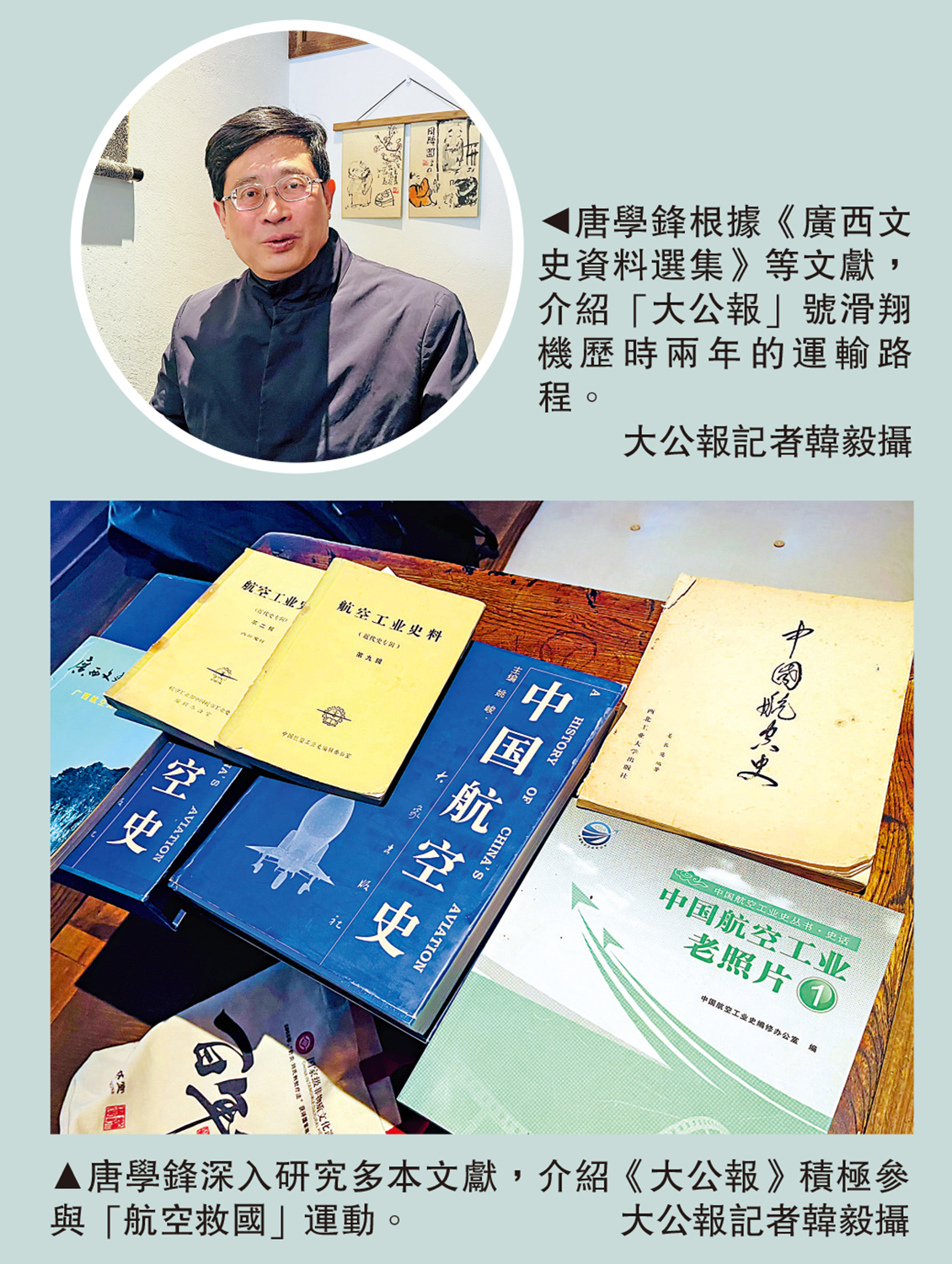

中國空軍抗戰史專家、史迪威研究中心專家唐學鋒根據《廣西文史資料選集》介紹,一九三七年秋季,在德國訂購的滑翔機準備由水路直運上海交接,然後運到南京。「七七」事變戰起,不久戰爭延至上海,滑翔機無法運到上海交貨;韋超急電德國要求改運到香港交接,剛接洽好,戰火迅速蔓延至華南,香港亦不能交接,最後只能到越南河內交接。

一九三七年十一月,滑翔機從河內運抵南寧時,空軍第三十二隊(由廣西航校飛機教導第二隊改編),當時正駐防南寧整訓待命。大家看到了這架滑翔機,非常驚喜,所到之處,一片歡呼。滑翔機運抵柳州,暫時寄存在「雞拉」空軍第九飛機修理廠(原係廣西航校機械廠)。

二千公里徒步 歷史壯舉

因當時戰局變化甚快,一九三八年四月,韋超在柳州僱車拖運滑翔機北上,到貴州與廣西交界的六寨鎮後,麻煩就此開始。這架滑翔機裝在一輛雙輪有布篷的平板車上,整車長度約七至八米,加上拖車長度,總共約為十二至十三米。川黔桂公路沿途均是叢山峻嶺,特別是貴陽至重慶一段,地形崎嶇,急彎、陡坡更多。

對於這架龐大的滑翔機,只能採取「蝸牛式」的運輸方法,分段分站僱搬運工推拖上路。靠人力運輸,本就困難,貴州又是山區,更為艱難。裝載滑翔機的大篷板車如在平地,只要兩人即可推動;若在大斜坡的公路上運輸,除了前拖後推之外,還要專人攜帶枕木,在上、下急坡時,隨時準備阻擋車輪,遇到急彎,就更為難,因板車太長,一次還轉不過去,還得前前後後的移動數次,才能轉彎。

當時正值盛夏季節,天氣變化迅速,有時爬坡是烈日高照,而下坡之時,卻突然狂風大作,驟雨襲來,道路泥濘。以人力運輸滑翔機經過貴州省境,耗時月餘,好不容易才拖運到重慶,由重慶再僱車拖到成都,存放在南門外簇橋鎮第八飛機修理廠。

近一個世紀之遠,故人難尋。重慶八旬老人劉穀雨告訴記者,他父親作為挑夫在世時常常講他一生最自豪的事情││抗戰時挑飛機。「飛機上纏滿了草繩,遠看像一隻很大的草蚱蜢,可它是飛機啊,挑夫們愛惜得不行,生怕磕着碰着,盤旋山路,一路吆喝着推車抬車,時常還需去拓寬山路,沿途的村民聽說為抗戰,都來幫忙。村民圍着『大草蚱蜢』摸,我父親大聲呵斥,『不許摸。一路走下來,要被萬千老百姓摸掉殼子。』」

挑夫們說,彼時像運大油燈一樣挑運飛機,怕火滅怕傾斜,「大公報」號二千公里的徒步之旅,是歷史的壯舉,更是火種的傳遞,萬千民眾,有的看見了,有的摸到了中華民族抗戰的決心! 大公報記者韓毅重慶報道