初春養陽強體質 謹防倒春寒防疾病

春季是萬物復甦的季節,初春氣候開始回暖,生機勃發。然而,每年春天,特別是初春和仲春時節,氣溫變化無常,乍暖還寒,極易出現「倒春寒」現象。中醫認為春屬木,與肝相應,是人體陽氣生發、氣血運行的重要時期,但初春寒邪殘存,加之乍暖還寒的氣候特點,使人體容易受到風寒侵襲,易導致感冒、關節疼痛、呼吸道疾病、消化不良等諸多健康問題。因此,中醫強調「天人合一」,人和自然是一個整體,在春季養生過程中,既要順應陽氣生發的趨勢,又要防止寒邪侵襲。今期用中醫方法來尋求春季養生之道,並針對不同人群提供預防倒春寒的具體措施,以助讀者健康度過早春時節,增強體質,減少疾病發生。 ●文︰香港中醫學會 陳飛松中醫 圖︰資料圖片

春季養生的基本原則

《黃帝內經》指出:「春三月,此謂發陳。天地俱生,萬物以榮……」春季是一年中陽氣生發的時節,人體的生理活動也隨之調整。因此,養生應順應陽氣的升發,使氣血流暢,五臟功能得以正常運作。

一·調整作息 早睡早起

中醫養生講求「日出而作,日落而息」。春季應適當早起,以順應陽氣的升發,同時避免過度熬夜,以免傷肝損陽。

二·適度運動 疏肝理氣

春季宜進行輕鬆、舒緩的戶外活動,如散步、太極拳、八段錦、瑜伽等,以增強機體代謝,促進氣血流通,改善肝氣鬱結的狀況。

三·飲食清淡 少酸增甘

春季飲食應以清淡為主,少食油膩、辛辣之品,以免助熱生燥﹔適當多食甘味食物(如紅棗、蜂蜜、山藥),以養脾氣,幫助消化功能﹔少食酸味食物(如檸檬、醋),避免過度收斂陽氣,影響肝氣疏洩。

嶺南地區濕氣重,應加強祛濕健脾,常用木棉花、扁豆、赤小豆、薏米、陳皮、白術等煲湯,增強脾胃運化能力。

防範倒春寒 謹防寒邪侵襲

一·注意保暖 適時添衣

春季氣溫多變,晝夜溫差較大,尤其是早春時節,氣溫驟降極易誘發感冒、關節炎等疾病。因此,穿衣應遵循「春捂秋凍」原則,避免過早脫去冬衣,尤其是老年人、兒童、體虛者,更應注意保暖,避免着涼。穿衣宜「下厚上薄」,人體下半身血液迴圈較差,需重點保護腿腳,避免寒氣自下入侵。

春捂應逐步減衣,不可驟減,尤其需護好頭、背、腹等部位﹔沐浴後及時擦乾頭髮,避免寒、濕氣滯留﹔室內保持通風,每日開窗3至4次,每次30分鐘,避免細菌滋生。

二·養護陽氣 避免寒濕入侵

初春雖陽氣逐漸生發,但寒濕之邪仍未完全散去,濕寒之地久居易損傷人體陽氣。因此,應避免久居陰冷潮濕之地,如地下室、濕冷環境,同時減少寒性食物(如冷飲、生冷瓜果、海鮮)的攝入,以免損傷脾胃陽氣。

三·調暢情志 防止肝氣鬱結

春季屬肝,肝主疏洩,情緒易波動。若長期情緒抑鬱、焦慮,則肝氣鬱結,進而影響脾胃功能。因此,保持愉悅心情,適時調節情緒,有助於增強機體免疫力。肝主情志,春季易怒,焦慮者可通過唱歌、瑜伽舒展式等方式疏解情緒,避免肝氣鬱結。

四·適度運動 以微汗為度

選擇太極拳、八段錦、慢跑等和緩運動,以「微汗」為度,避免大汗耗陽。運動後,要及時擦汗、添衣,防止受涼。

五·中醫外治法:通絡升陽

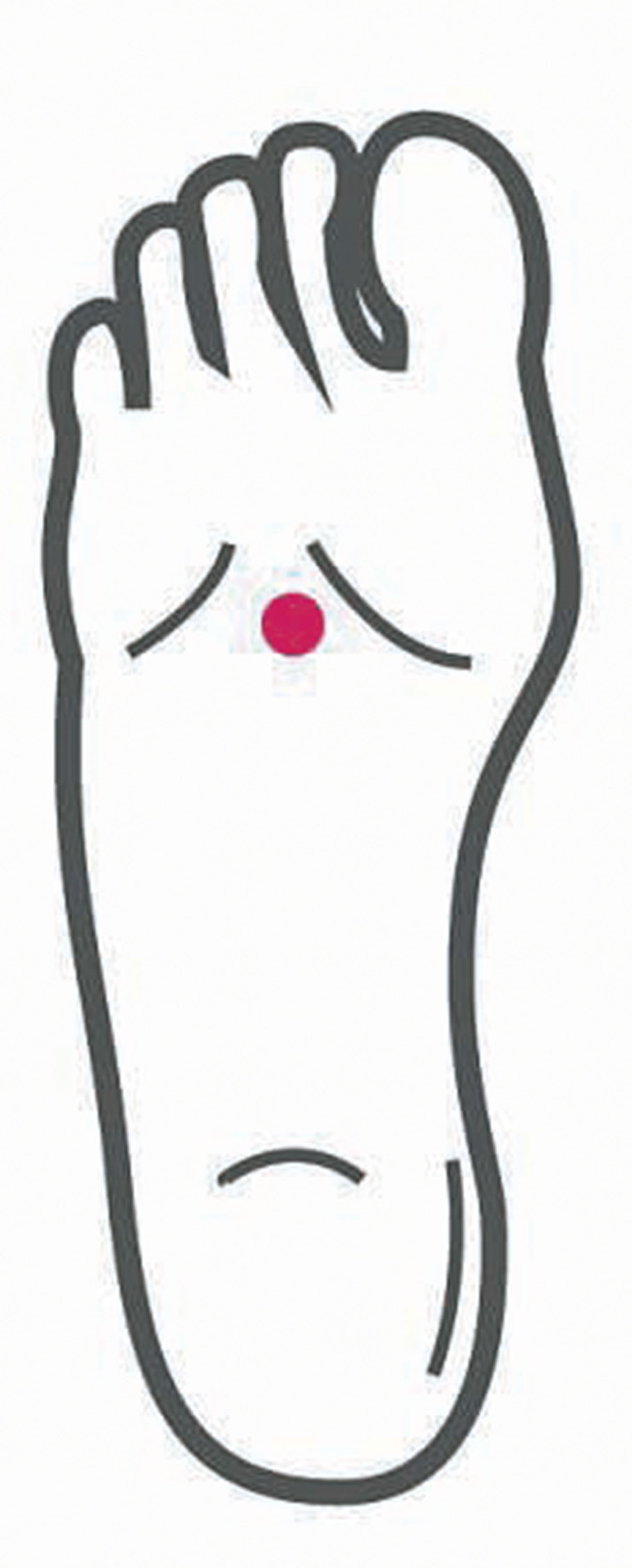

(1)穴位按摩

太沖穴(足背第一、二蹠骨間):疏肝理氣﹔足三里(外膝眼下3吋):健脾祛濕。每日按摩3至5分鐘,搭配湧泉穴(腳底前部凹陷處)可引火歸元。

(2)刮痧與艾灸

全息刮痧:促進排毒,緩解春困、肩頸酸痛

督灸:沿督脈施灸,溫通陽氣,適合陽虛體質者。

特定人群的春季養生重點

一·老年人:防寒保暖 健脾養氣

老年人體質較弱,陽氣不足,春季多見風寒感冒、關節疼痛、消化不良等問題。

養生重點:

·適時添衣,避免受寒,夜間睡眠時注意保暖,尤其是足部。

·適量食用溫熱食物,如紅棗、枸杞、山藥、薑茶等,以溫養陽氣。

·進行適量運動,如散步、八段錦、太極拳,以增強血液迴圈,減少僵硬和疼痛。

二·兒童:提高免疫 預防感冒

兒童體質嬌弱,陽氣不足,免疫力較低,易受外邪侵襲,出現咳嗽、感冒、哮喘等症狀。

養生重點:

·注意保暖,避免早春過早脫衣,尤其要保護頸部、腹部和足部。

·多攝取富含維生素的食物,如新鮮蔬菜、水果、蛋類,以提高免疫力。

·適量戶外活動,增強體質,減少久坐和電子產品使用時間。

初春養陽,貴在順應時節,調養身心,合理膳食,適當運動,情志調理,尤其需防範「倒春寒」對陽氣的損傷。應結合個人體質,採取科學合理的防護措施,確保身心健康,通過溫補升陽、祛濕健脾、適度「春捂」及中醫外治法,可有效提升免疫力,為一年的健康打下基礎。

初春養生配方(可根據個人體質選用)

乾薑花椒粥《千家食療妙方》

材料︰乾薑5片、高良薑4g、花椒3g、米100g、紅糖15g

方中乾薑、高良薑、花椒均為辛散溫通之品,皆歸脾胃經,功效溫中散寒止痛。其中乾薑長於溫中散寒、健運脾陽,為溫暖中焦之要藥,故在本方為主藥﹔高良薑為祛寒濕、溫脾之藥,《名醫別錄》載之為「主暴冷,胃中冷逆,霍亂腹痛」,為本方的輔藥﹔花椒為加強主輔藥溫中散寒止痛而設,粳米護益胃氣,紅糖補中益氣並調味,皆為上品,諸物相配,達到溫胃散寒,和中止痛的功效。

做法:將乾薑、高良薑洗淨,切片﹔花椒洗淨,以四層白紗布袋盛之備用,取粳米淨水淘洗乾淨,置於砂鍋內加水熬至五六分熟時,加入白紗布袋中,同煮20分鐘﹔取出白紗布袋,繼續熬粥至熟爛(若粥已爛熟則不用再煮)即可。

服用方法:食時加入適量紅糖攪勻,每日早晚各1次,長期服食可見效。

功效︰本品具有溫中散寒止痛的功效,常用於寒邪內侵中焦,氣血阻滯不通所致的胃痛、腹痛等。

禁忌症:內有實熱者不宜服﹔陰虛內熱者忌服﹔不宜冷服。

五神湯《惠宜堂經驗方》

由蘇葉、荊芥、茶葉各6g,薑2g,冰糖25g組成。

方中蘇葉、薑、荊芥皆為辛溫之品,其中蘇葉、薑既能發散風寒,又能行氣寬中止嘔,為本方的藥﹔荊芥長於袪風解表,為本方的輔藥﹔佐以糖調味、助汗,茶葉利用其寒下之性,使而不燥,升而有降,又可悅神爽志。諸品合用,共奏解表散寒、行氣止嘔之功效。

做法:取薑洗淨切成薄片同荊芥、蘇葉、茶葉一起放入乾淨的砂鍋內,加入清水約500ml,用文火燒沸,約5分鐘後倒出湯液,再加清水煎煮一次,兩次取得約500ml﹔然後用四層紗布過濾取得澄清藥液,裝在潔淨的容器內﹔另取砂鍋添加清水約50ml,文火燒沸後放入冰糖溶化,趁熱四層紗布過濾,再把糖汁兌入藥液內攪拌即成。

服用方法:溫服,每日1劑,分3次服,2至3日為1個療程。

功效︰解表散寒、行氣止嘔,用於上呼吸道感染屬於風寒表證者,對胃腸型感冒尤為適宜。本方所治之證,為風寒襲表,衛陽被遏,脾胃失和所致。治宜解表散寒、行氣止嘔。