漢唐多宗教題材 明清融中西畫法

古代人物畫「傳神為上」

「傳神為上──旅順博物館藏中國古代人物畫展」正於旅順博物館展出。策展人、旅順博物館書畫部副研究館員閆建科介紹,本次展出的58件古代人物畫中,過半數為國家一、二級文物。 ●文、攝:香港文匯報記者 宋偉 部分圖片由博物館提供

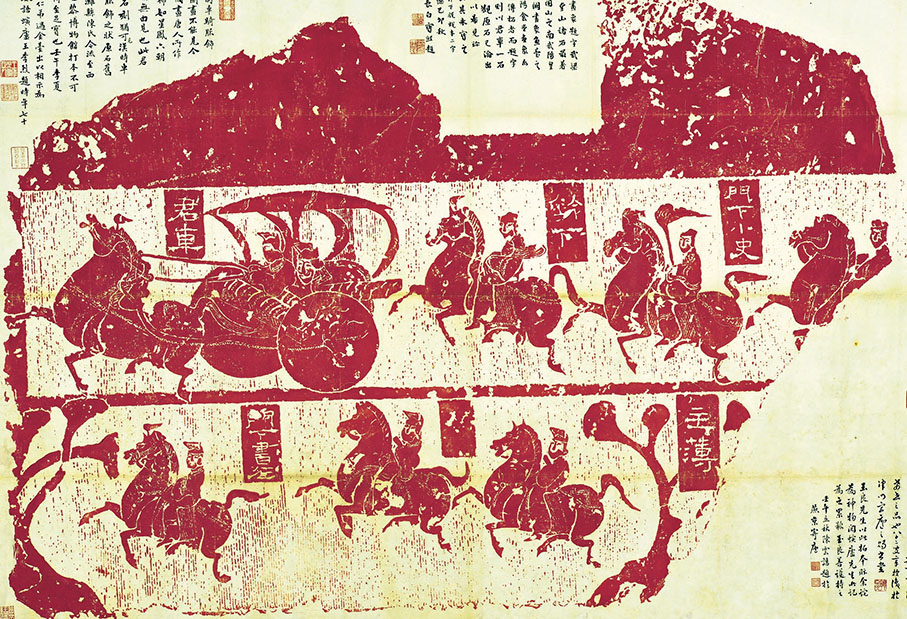

「《東漢君車畫像》向我們展示漢代人物畫的渾厚質樸;《阿彌陀淨土變相圖》及《飛天童子和伎樂圖》是新疆佛教絹(麻)畫的代表,從中可以看出唐代西域畫風與中原畫風的碰撞交融。」閆建科介紹道。早在戰國楚墓帛畫、漢代畫像石和墓室壁畫中,古人就已經在用質樸的線條表現人物活動。魏晉隋唐以來,適應佛教和道教傳播的需要,在中原和西域地區湧現了大量的壁畫,一些與宗教有關的絹(麻)畫也出土於新疆吐魯番等地的墓葬中。

「目前我們能看到的漢代人物畫主要是墓葬中的帛畫、畫像石和壁畫,表現墓主人生前生活和死後升天的場景。筆墨簡略,造型質樸,難得形似,線條作為最基本的藝術語言,在漢代得以確立。」閆建科說,魏晉南北朝時期,畫家應物象形的能力大大提高,進而 「以形寫神」「遷想妙得」,人物畫藝術實現了質的飛躍。唐代人物畫繼承前代的藝術傳統,在描繪歷史故事、宣揚宗教之餘,開始反映現實生活。人物造型準確生動,並以豐富的想像反映人物的內心世界。當佛教沿着絲綢之路傳入中國,吸收西方繪畫藝術的西域畫風與中原畫風在新疆地區碰撞交融,留下了典雅的佛教繪畫藝術。

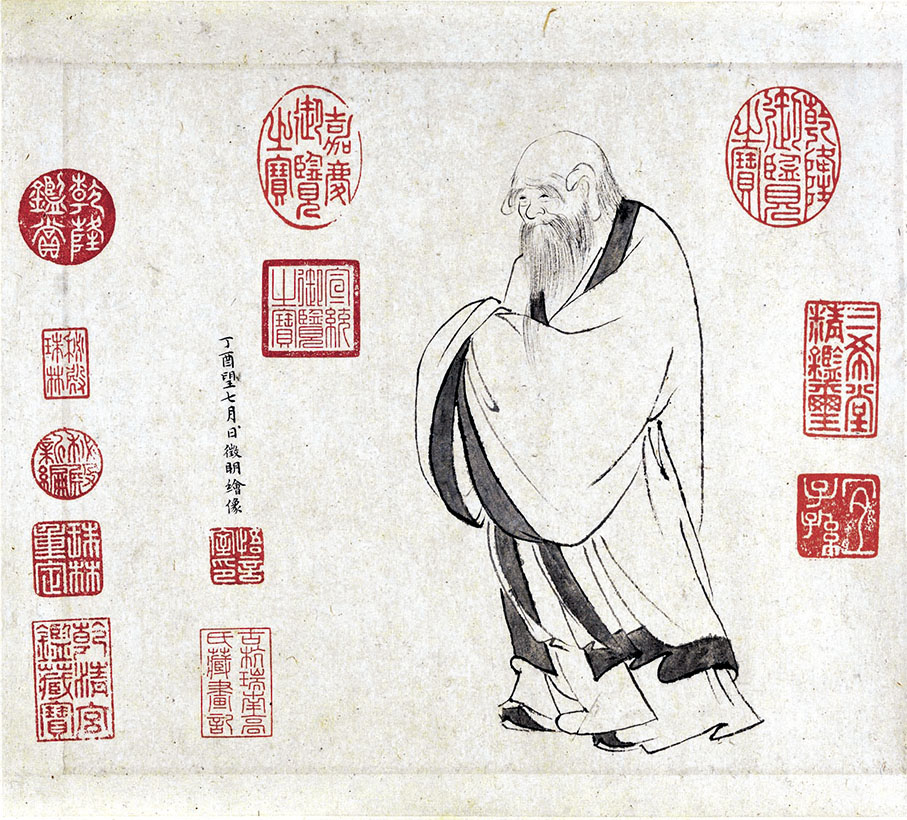

反映社會審美嬗變

明清人物畫在繼承前代「以形寫神」和「遺貌取神」傳統的基礎上吸收融合外來畫法,畫法多樣,成就突出。宗教繪畫相比前代已明顯衰落,表現文人逸士和世俗生活的作品更受歡迎。西方繪畫藝術崇尚寫實,其講究焦點透視和明暗的畫法在明末清初經由傳教士的傳播,對明末清初的肖像畫和清代宮廷人物畫產生了巨大影響。閆建科舉例道,「費丹旭的《探梅仕女圖》 ,圖中少女不顧天冷苔滑,攀樹探梅,天真爛漫。費丹旭的畫風,受到明代以來唐寅、仇英畫風的影響,細眉細眼,以瘦弱柔媚為美,與唐代仕女豐滿健碩的風格大相逕庭,反映了社會審美趣味的嬗變。」與此同時,郎士寧等西方傳教士結合中西畫法的嘗試,促進了宮廷人物畫的嬗變。肖像畫不再是貴族的特權,以曾鯨等為代表的肖像畫家融匯中西兩種畫法,推動肖像畫創作進入了一個新的階段。在閆建科看來,優秀的人物畫作品,或刻畫精微,惟妙惟肖;或脫略形似,強調神韻,筆墨藝術雖然各有千秋,但創作的核心都是為了巧妙傳達人物的精神氣韻。這也是在攝影技術高度發達的今天,我們仍然需要人物畫的原因。