採國產儀器自研技術 為長期自主發展奠定基礎 中國超導研究突破世紀難題 實現鎳基常壓高溫超導電性

香港文匯報訊(記者 李望賢 深圳報道)中國超導研究又有新突破。由薛其坤領銜的南方科技大學、粵港澳大灣區量子科學中心與清華大學聯合組成的研究團隊近日在高溫超導領域取得重大突破,在常壓環境下實現了鎳氧化物材料的高溫超導電性,這一發現使鎳基材料成為繼銅基、鐵基之後,第三類在常壓下突破40K(開爾文)「麥克米蘭極限」的高溫超導材料體系,為解決高溫超導機理這一世紀科學難題提供了全新突破口。研究成果構建了自主技術優勢,為中國在超導乃至量子材料領域的長期自主發展奠定基礎。

研究成果於北京時間2月18日在國際頂級學術期刊《自然》線上發表研究成果。值得一提的是,研究團隊全部採用國產儀器,自主研發了獨特的強氧化能力薄膜生長技術,成功獲得晶體質量更高的薄膜材料,不僅實現了科學上的突破性發現,更為中國在超導乃至量子材料領域的長期自主發展奠定了堅實基礎。

試驗上千樣品成功獲成果

超導好比電力高速公路上的「零能耗跑車」,電流通過時完全沒有損耗,被廣泛認為具有顛覆性的技術前景。傳統超導體的超導最高轉變溫度為40K,也就是「麥克米蘭極限」。此前,銅基和鐵基兩類材料的超導轉變溫度突破了「麥克米蘭極限」,被稱為高溫超導體,但高溫超導機理複雜如同「量子迷宮」,科學家探索近40年仍未破解。

近年來,鎳基超導材料「異軍突起」。2019年,美國科學家首次在鎳基薄膜中觀測到超導電性,但其超導溫度較低。2023年,中國科學家在超過十萬個大氣壓的高壓環境下,實現了鎳基材料的液氮溫區超導,在國際上引起廣泛影響。然而,如何擺脫高壓限制、實現常壓高溫超導,成為全球科學家競相追逐的目標。

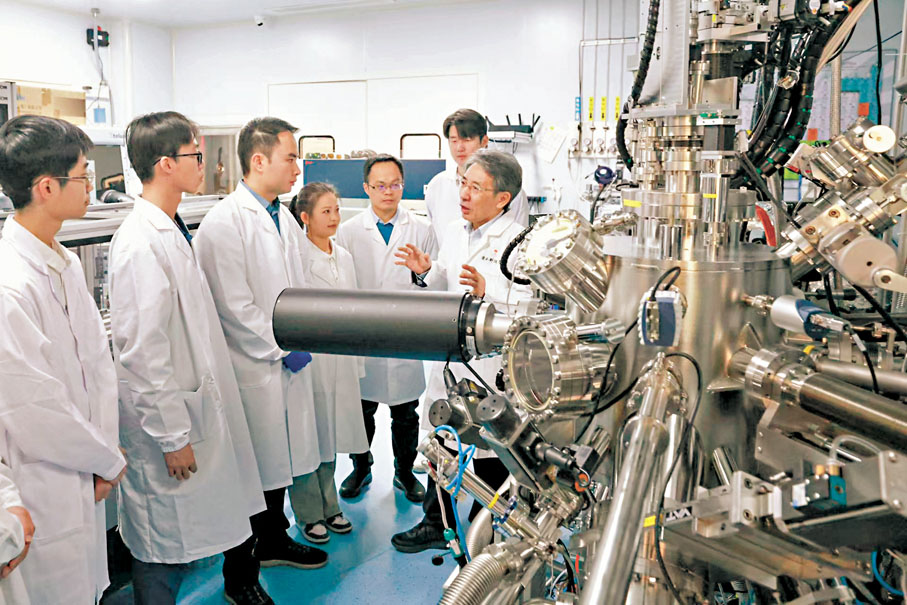

針對這一挑戰,三年來,由薛其坤與南方科技大學陳卓昱率領的研究團隊持續攻關,自主研發了「強氧化原子逐層外延」技術。這項技術可以在氧化能力比傳統方法強上萬倍的條件下,依然實現原子層的逐層生長,並精確控制化學配比,如同在納米尺度上「搭原子積木」,構建出結構複雜、熱力學亞穩,但晶體質量趨於完美的氧化物薄膜。研究團隊將這項技術應用於鎳基超導材料的開發之中:在原子級平滑的基片之上,精確排列鎳、氧等原子,構建出厚度僅幾納米的超薄膜,試驗了一千多片樣品,最後成功地獲得了常壓下的超導電性,確認了高溫超導電性的存在。

在國際科技競爭中具技術優勢

陳卓昱表示,研究成果構建了自主技術優勢,為中國在超導乃至量子材料領域的長期自主發展奠定基礎。可以說,在此領域的國際科技競爭中形成了獨特技術優勢。

據悉,該研究已引發國際學術界高度關注。鎳基、銅基與鐵基三類高溫超導體電子結構相異,通過三者的對比研究,可以深入理解高溫超導電子配對的核心機制,為破解高溫超導機理這一世紀科學難題提供關鍵鑰匙。超導機理的突破不僅將深化人類對量子物質行為的理解,更將為能源、信息、醫療等領域的顛覆性技術奠定科學基石,進一步有力推動社會生產力的提升和科技創新發展。

團隊年輕化 平均年齡28歲

據悉,相關研究由南科大、粵港澳大灣區量子科學中心、清華大學三個單位的團隊異地協作,實現這一重大突破的科研團隊高度年輕化。團隊負責人陳卓昱僅35歲,他從小酷愛物理,以廣東省高中物理競賽第一名保送清華大學物理系,後赴美國斯坦福大學深造,一直保持對物理的熱忱。陳卓昱三年前回到家鄉深圳,任職南方科技大學。在薛其坤的領導下,他從零開始組建超導機理實驗室,開展高溫超導研究。這項成果正是在他的直接率領下,主要由博士後和在讀研究生組成的平均年齡僅28歲的研究團隊努力攻關而取得的。

薛其坤表示 ,南方科技大學在年輕優秀人才培養和科研探索方面大有作為,顯示了中國特色社會主義先行示範區強大的後勁。學校也非常注重學生創新創業能力的培養,這對科研產業轉化非常重要。

科研亮點

●在常壓環境下實現鎳氧化物材料的高溫超導電性:使鎳基材料成為繼銅基、鐵基之後,第三類在常壓下突破40K「麥克米蘭極限」的高溫超導材料體系。

●自主研發「強氧化原子逐層外延」技術:在氧化能力比傳統方法強上萬倍的條件下,依然實現原子層的逐層生長,並精確控制化學配比,如同在納米尺度上「搭原子積木」,構建出結構複雜、熱力學亞穩,但晶體質量趨於完美的氧化物薄膜,極大地拓展了高溫超導等強關聯電子系統的人工設計與製備,這項技術可應用於鎳基超導材料的開發。

●打造出全球首台兼具超強氧化氛圍與原子級沉積精度的薄膜外延設備。

整理:香港文匯報記者 李望賢