八大可善用儲備 降低撥款縮水影響 港教界倡特區政府提供指引 強調大學要節流更要開源

香港特區政府面臨千億財赤,教育開支被點名成為節約支出的對象之一,尤其是香港各所資助大學財政儲備豐厚,特區政府教育局已表明,會調整教資會每三年一度(2025年度至2028年度)的撥款。香港文匯報分析香港八間大學的最新財政情況,其總儲備近1,400億港元,年度盈餘總額亦近百億港元。另一方面,本港大學搵錢能力強,隨着新學年加學費以及擴招非本地學生,相關收入將持續增加。多名教育界人士日前在接受香港文匯報記者採訪時表示,特區政府在調整撥款時,應向大學提供指引,保證其用好盈餘儲備減低衝擊,而在節流之餘更應注重開源,進一步加強大學科研成果轉化及招生工作,創造收益並提升香港高等教育競爭力。 ●香港文匯報記者 姬文風

多名大學校長近日已相繼表態願意與香港共渡時艱,在財赤下勒緊褲頭、有難同當,又承諾不會因削資而減少教師人手及科研投入。有校長提到,期望削資幅度能於5%或以內,如以目前香港大學教育資助委員會八間大學經常性撥款一年約206億港元計,涉及額度約為10.3億港元。

八大綜合盈餘超95億港元

事實上,教資會資助八大學近年財政非常穩健,2023年度至2024年度總儲備達1,390億港元,其中,香港大學、香港中文大學分別有415億港元、355億港元。以單一年度計,受惠於金融市場投資、自資課程學費等,八大綜合盈餘亦超過95億港元,多校盈餘更達到教資會全年經常資助額一半以上,可見在承受政府削減資助方面有相當大的空間。

周文港:應增科研成果商品化

香港特區立法會教育事務委員會主席周文港強調,教育是對未來的投資,「再窮也不應該減教育,不應輕易削減大學撥款。」惟倘調整事在必行,他期望政府能提供清晰指引,督促大學用好非指定用途的儲備,包括非本地生或自資課程學費收益等,「確保不會出現『瘦身』、減薪等情況,又或以縮減規模、降低質素等方式應對。」

周文港認為,在減撥款的挑戰下,大學應更積極從制度改革,加強科研成果商品化,以創造收益,「以往有關制度或措施相對落後,部分大學科研人員對知識轉移積極性較低,導致很多研發成果未能商品化。」

周文港舉例說,大學對研究人員學術論文至上的要求,以及專利擁有權、商品化收益,參與外間工作等限制,都可盡快放寬,「美國一些教授,可有一段時期放下教學專注研發,獲得成果後再回大學執教;又如內地也有讓科研人員擁有研發的專利權或長期使用權等,鼓勵他們從事高質量的商業生產,造福社會以至稅收。」

鄧飛:防被炒作為「大學教育無錢」

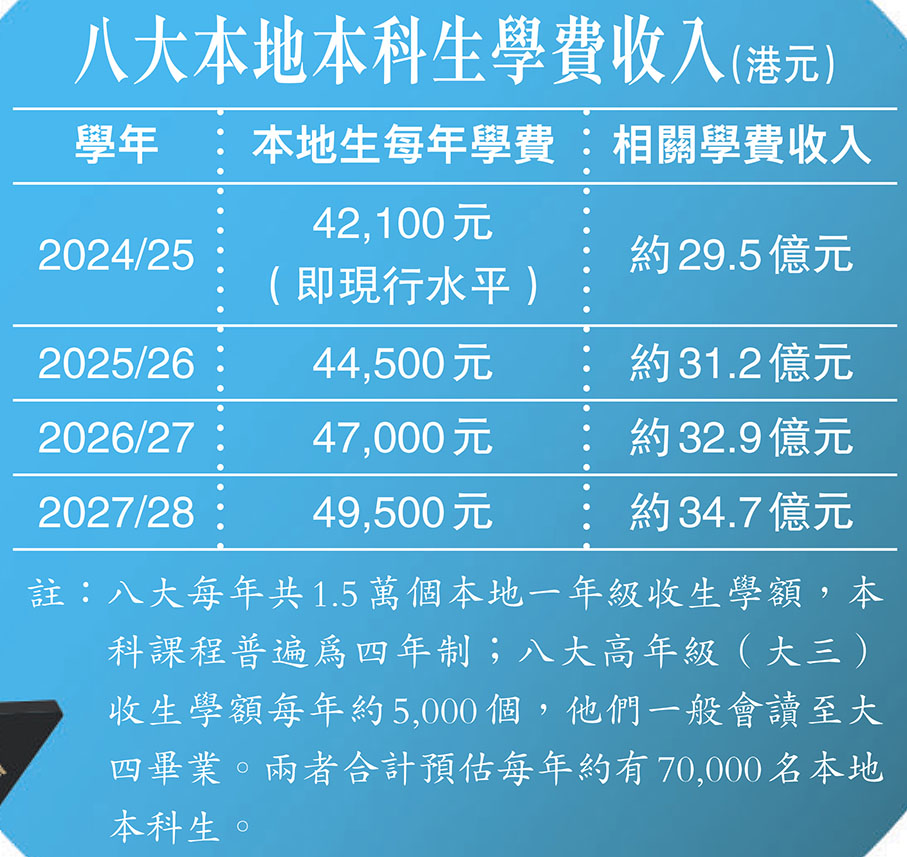

香港教育工作者聯會副會長、香港特區立法會議員鄧飛認為,大學除了儲備豐厚,自資課程及非本地生學費收入也會持續增長,估計削減八大撥款的實際影響不會太大,「反而最關鍵是要注意減撥款所帶來的公關效果,以免被國際媒體無限放大,講成『香港財赤,大學教育無錢,甚至誇大為大學要『縮班殺校』。」

他認為這務必要小心處理,以免因此削弱香港作為國際教育樞紐及「留學香港」品牌的名聲。

鄧飛表示,削減撥款無論是以「一刀切」形式,或是要按學科發展的重點作考量,都應當將準則和理據講得清楚,例如特區政府此前曾提出要發展「八大中心」相關課程或專業,大學向教資會提交學術發展計劃書時要突顯相關內容,「那會不會是『八大中心』相關學科就減少一點,甚至不減,不相關的也許減多一點呢?」

張民炳倡參考20年前籌募捐款做法

香港教育政策關注社主席張民炳同樣關注撥款削減的形式。他提到,2004年度至2005年度香港曾經歷大學削資10%,當時一些表面上看似「弱勢」的領域如人文學科等也面對較大挑戰,如今再次面臨撥款減少,教育當局及大學應要作保護,避免其承受不合理的削減,「它們不像創科般能清楚看見效果,卻不代表不重要,而是能潛移默化培育下一代。」

在削減大學資助的同時,張民炳認為特區政府應引入創新思維,例如可額外提供資源或誘因,鼓勵各大學的積極性,「參考20年前的做法,特區政府雖然削減了10%大學經常性撥款,但也一筆過地推出了10億港元配對補助金計劃,供各所大學競逐,從此催生了本港高等教育界向社會籌募捐款的文化。」

張民炳認為,在財赤下特區政府應在政策措施上多發揮創意,激發大學發掘政府資助以外的資金及途徑,促進高質量發展。