【找古人談心】司馬懿「保守投資」 體現「空城」難題本質

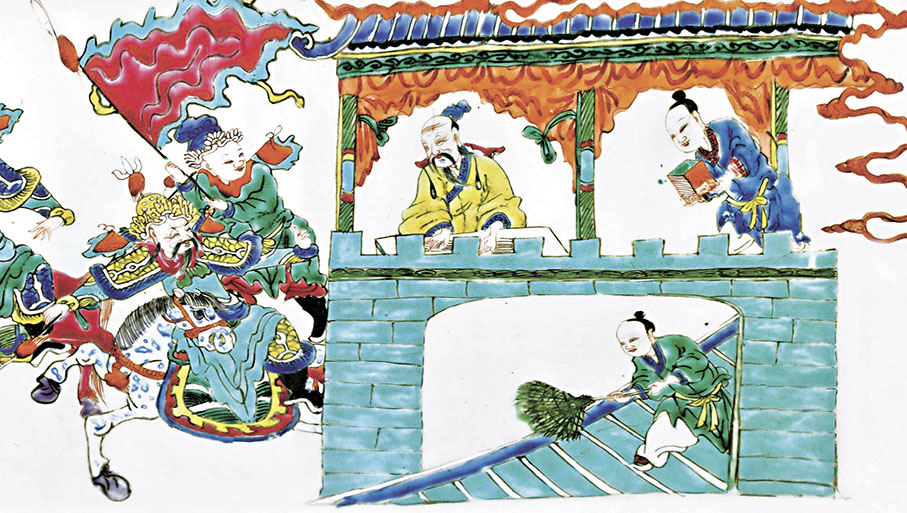

空城計最早見於羅貫中《三國演義》第95回,描述諸葛亮在西城以「開城彈琴」之舉嚇退司馬懿大軍的故事。小說中,諸葛亮因兵力空虛,故意示敵以弱,利用司馬懿的多疑性格迫使其退兵。然而,此情節並未見於正史《三國志》,而是源自晉人郭沖的《條亮五事》,後被裴松之在註釋中駁斥為虛構。

儘管諸葛亮的空城計缺乏實證,但此類策略在中國歷史上確有先例。例如,春秋時期鄭國大夫叔詹面對楚軍壓境,大開城門,以空城計迫使楚國退兵;三國時期趙雲在漢水之戰中,以偃旗息鼓、大開營門的方式迷惑曹軍,成功突圍;曹操亦曾命婦人守城牆,虛張聲勢嚇退呂布。這些案例表明,空城計並非完全虛構,而是中國古代軍事智慧的結晶。

空城計重在攻心

《三國演義》的空城計雖屬文學加工,卻深刻反映了中國古代「攻心為上」的軍事思想。諸葛亮被塑造為神機妙算的象徵,而司馬懿的多疑則成為人性弱點的隱喻。此故事之所以流傳千年,正因它濃縮了戰爭中虛實相生的智慧,並契合大眾對以智取勝的推崇。

司馬懿在面對空城時的決策,可以從心理學中的風險感知與決策偏誤進行分析。心理學家卡尼曼(Daniel Kahneman)與特沃斯基(Amos Tversky)於1979年提出的前景理論(Prospect Theory)指出,人們對損失的敏感度高於收益,且在不確定情境下傾向保守決策。

司馬懿面對空城時,若選擇進攻,潛在損失(全軍覆沒)遠大於收益(攻佔孤城),因此寧可撤退以「避免風險最大化」。實驗數據顯示,當決策者面臨50%失敗風險時,超過70%的人會選擇保守策略,即使理性分析顯示進攻更有利。

囿於成見 忽略事實矛盾

此外,司馬懿的決策還受到確認偏誤(Confirmation Bias)的影響。這種偏誤由心理學家彼得沃森(Peter Wason)於1960年提出,指人們傾向尋找支持既有信念的證據,而忽略矛盾信息。司馬懿對諸葛亮的刻板印象「諸葛一生唯謹慎」強化了其確認偏誤,使他無視「城內可能真無守軍」的客觀線索。實驗表明,當人們對某些對象有強烈預期時,會過濾掉80%的矛盾信息,只關注符合預期的20%。

《三國演義》中的空城計雖是文學虛構,卻完美詮釋了風險感知與決策偏誤的互動:司馬懿因損失厭惡、確認偏誤而退兵。此案例不僅是古代謀略的典範,更為現代管理學、行為經濟學提供深刻啟示——真正的「空城」或許不存在,但人性中的恐懼與偏見,永遠是決策者最大的挑戰。

●劉國輝老師

學研社成員,在各大專及大學任教心理學十多年。愛用微觀角度分析宏觀事件,為朋友間風花雪月的話題做準備。