刀郎唱響濟南 聊齋故事與現代音樂奇幻融合

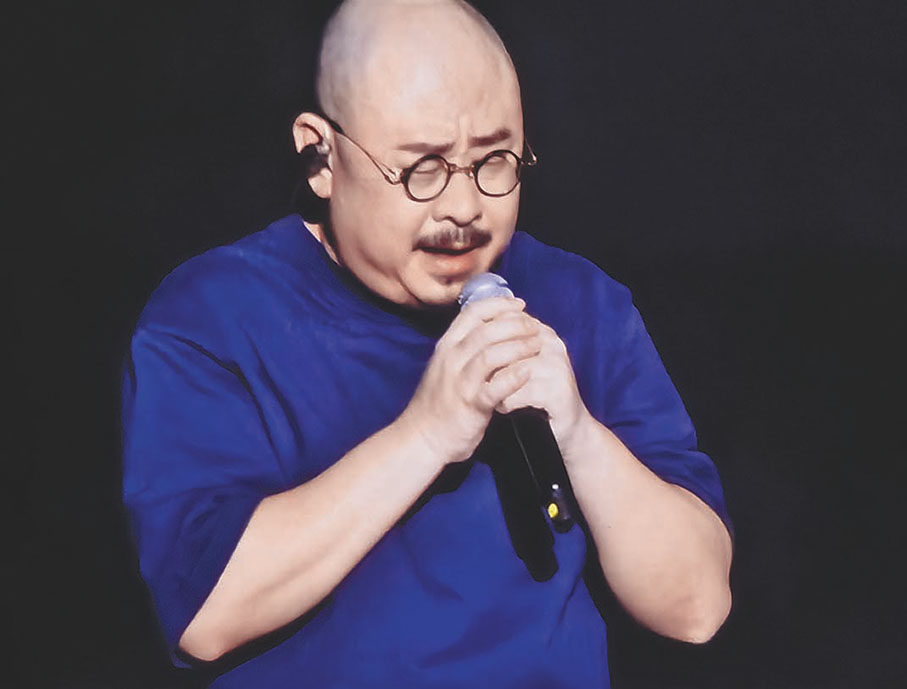

香港文匯報訊(記者 殷江宏、丁春麗、胡臥龍 山東報道)「在這裏,我要向蒲松齡先生說一句感謝,沒有您,這個山歌無法唱響。同時,我也要感謝山東,感謝齊魯大地。」2月14日、15日,「山歌響起的地方」刀郎巡迴演唱會在濟南舉行。刀郎在演唱會上向蒲松齡先生致謝,並演唱了取材自蒲松齡小說《聊齋誌異》的《羅剎海市》和《花妖》等歌曲。跨越300年的時空,兩位「文藝工作者」在泉城夜空同台對話,聊齋故事與現代音樂在這一刻奇幻融合。

「羅剎國向東兩萬六千里,過七衝越焦海三寸的黃泥地……」當《羅剎海市》熟悉的旋律響起,演唱會現場又變成了大合唱。《羅剎海市》源自《聊齋誌異》中的同名故事。在聊齋原文裏,馬驥漂泊至羅剎國,這個國度美醜顛倒、黑白混淆,以醜為美,越是相貌醜陋之人,官階越高。馬驥為了在這個荒誕的地方求得榮華富貴,不得不扮醜迎合。後來他又來到海市,遇到仙人,才恢復本來面目。刀郎重出江湖,正是用《羅剎海市》轟動整個樂壇,並憑借此曲獲得第2屆浪潮音樂大賞最佳作詞的獎項。

記者留意到,刀郎兩場濟南演唱會的歌單均為28首歌曲,其中《羅剎海市》《畫壁》《鏡聽》《路南柯》《畫皮》《花妖》《顛倒歌》等歌曲均出自刀郎2023年發布的專輯《山歌寥哉》。

《山歌寥哉》結合了聊齋文本與民間曲牌印象的主題概念專輯,將《聊齋》中的故事和人物與民間曲牌和流行音樂元素相結合,既有古典的韻味,又有現代的氣息,既有民間的情感,又有時代的思考。聽眾可以從中領略到傳統文化與現代音樂交織所產生的獨特魅力。

蒲翁後人現場潸然淚下

「我們的山歌和《聊齋誌異》有很大關係,這次演唱會專門請到了蒲章俊先生。」 當刀郎在現場致謝蒲松齡時,坐在台下的蒲松齡第十一世孫、國家級非遺項目《聊齋俚曲》的代表性傳承人蒲章俊感動地潸然淚下。他在接受記者採訪時表示,在現場聽到刀郎的演唱十分振奮,感受到了歌聲中的深厚情感。

在演唱會前夕,刀郎特意前往淄博低調拜訪了蒲章俊。蒲章俊將《聊齋誌異》的康熙抄本第十一號贈送給刀郎,以此向其專輯《山歌寥哉》致敬。刀郎在抄本上簽名留念。此前,蒲章俊曾在社交媒體上多次「喊話」刀郎,邀請他來做客。他說,刀郎的《羅剎海市》在全球掀起熱潮,再次引領了聊齋文化的輝煌時刻,期待和刀郎共飲狐仙酒,共敘聊齋情。

專家:藝術不應有門戶之見

「我是研究傳統民族聲樂的,也是一名刀迷。」山東師範大學音樂學院丁汝燕教授專程到現場傾聽了刀郎濟南演唱會。她說,同樣是研究民族、民間的音樂,能像刀郎這樣去實地采風,把各種民樂旋律和樂器恰到好處地用在流行音樂的創造上,非常難得。」

「從刀郎的《羅剎海市》出來以後,我才開始了解刀郎,雖然我們唱法不一樣,但非常佩服他。」在她看來,刀郎對民歌的挖掘不失當地的風格特色,又有改變和提升,「這一點太值得我們搞音樂專業的人去學習和研究」。

「每當我聽到他的音樂出來,二胡的聲音、笛子的聲音,簡直就是那種柔腸的感覺。你仔細聽進去會覺得它特別地深入人心,很多次聽得想流淚。」 她坦言,聽了刀郎的歌曲以後,這兩年改變了很多看法。很多專業人士覺得自己陽春白雪,但音樂不可能只唱給懂行的人聽。從演唱會現場老百姓的歡呼聲中,可以看到民眾對刀郎的人品和音樂的認可。

「現場很多人在唱,其實是干擾了我的聽覺,可能不如單獨去聽錄好的音樂更過癮。但是看到那些觀眾激動的氛圍,真是覺得老百姓心裏有桿秤。」丁汝燕深有感觸地說,「刀郎的民歌我覺得更接地氣,我們很多人一輩子都在研究方法、唱法,但這個方法最終目的是為音樂服務,如果脫離這些純粹的去搞方法,老百姓不會買賬。我覺得不應該有門戶之見,應該互相學習,藝術更應該百花齊放。」

「我來自山東淄博,刀郎老師的很多歌曲是由聊齋的故事改編而成的,歡迎來到聊齋城。」來自淄博聊齋城的十幾名古風少年也來到了刀郎濟南演唱會的現場。為了致敬刀郎,聊齋城的代表們身着「七仙女」和「花妖」兩大主題的古風造型來到濟南,在會場外為刀郎加油,亦為聊齋城「引流」。