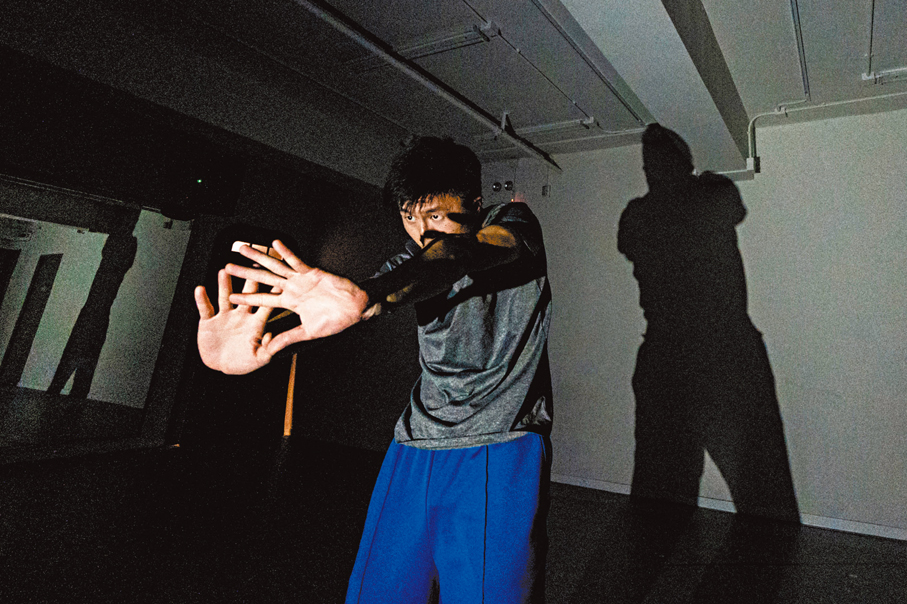

黎海寧×周書毅 詩中尋舞 探索「某些動作與陰影」

「如何去回應詩,就如同如何去回應時代。」

香港城市當代舞蹈團(CCDC)邀來香港著名編舞家黎海寧與台灣舞蹈藝術家周書毅首次聯合編舞,為觀眾帶來《某些動作與陰影》。從北島的詩句出發,編舞家以當代舞探索文字間深幽迷人的曲折空間,呈現人生中的別樣風景。

●文:香港文匯報記者 尉瑋 圖:CCDC提供

黎海寧與周書毅聯合編舞,好一個令人驚奇的組合,細想卻又在情理之中。

一位是享譽國際的香港殿堂級編舞,其作品跨越不同藝術領域,更有深厚的文學意蘊。重要作品如《九歌》、《春之祭》、《Plaza X與異變街道》、《女書》、《證言》及《畸人說夢》等皆成為香港當代舞史上的重要印記。近年來,黎海寧的數個舊作被重新搬演,《春之祭》、《九歌》、《女書》意象多變,跨越多年仍然直擊人心,讓人感嘆經典永不過時。另一位則是台灣當代舞壇中的佼佼者之一,作品曾於英國沙德勒之井劇院、紐約秋季舞蹈節、德國杜塞爾多夫國際舞蹈博覽會、法國外亞維儂藝術節等發表;2020至2024更曾擔任衛武營駐地藝術家,以及「台灣舞蹈平台」的策展人。

黎海寧的舞作,多年前便已俘獲台灣舞迷的心,她亦曾被雲門舞集創始人林懷民稱為「最厲害的華人編舞家」。而周書毅,與香港緣分着實不淺,曾參與香港小交響樂團的《拉威爾1875 vs 拉威爾2012》,與不加鎖舞踊館合作過《無用》與《男生˙男再生》,亦曾為城市當代舞蹈團舞者喬楊編創獨舞作品《Almost 55 喬楊》。

二人的這次合作可以說是跨世代、跨地域。這更是黎海寧第一次與他人一起聯合編舞,會擦出什麼火花,着實令人好奇。

留存時代的語言

說起周書毅,黎海寧用上一連串的「非常好」。不論是2008年他受東邊舞蹈團《亞洲舞蹈家匯演》之邀,來港演出的獨舞作品《從身體出發》,還是在台灣編作的《關於活着這一件事》,又或是之後參與不加鎖舞踊館的經典舞作《男生》復刻版《男生˙男再生》,其舞台上的身影都讓黎海寧留下深刻印象。而周書毅,自詡為黎海寧的小粉絲,從學舞之初就對這位香港著名編舞有所耳聞,並追看過其不少作品。只是兜兜轉轉,二人我知道你你也知道我,在無數演出的現場同場過,早年卻從來沒有「say過hi」。

直到2019年,CCDC上演黎海寧舊作《冬之旅·春之祭》,其中的〈春之祭〉加入周書毅來演繹傳奇舞者尼金斯基一角,成為了二人的第一次合作。說起那次,二人忍不住笑。原來,當時二人一日吃飯喝酒時,黎海寧說起不如將舊作《春之祭》與《冬之旅》變成一個double bill上演,接着突然話鋒一轉,邀請周書毅參演<春之祭>。「我真的傻眼,不是只是幫她brain storm嗎?怎麼突然變成我要跳!」他笑,「說起來,我真的很少很少跳別人的舊作。」然而與香港的緣分就是這麼妙不可言,作為一對「外來的眼睛」,幾年間,機緣巧合地,周書毅觀察、介入了幾個香港舞壇舉足輕重的標誌性舊作,《春之祭》如此,復刻版《男生》亦如此。在新的時代背景下,舊作的文化語境被重塑展現,又有了不一樣的色彩。而周書毅,則如同在摺疊的時空中,有機會重訪香港這座城市的迷離過往。

「我和香港的緣分,的確從很多時代性的創作開始,對這種有故事、有過去的作品,我自己也很感興趣。在台灣,我不會突然去跳一個舊舞,所以一直在做新作品。但我總覺得舊作品很珍貴,從《男生》到《春之祭》,那種感覺很好,你好像是在建立一個時代的語言,並把它留下來。所以當時真的有很用力去做。」周書毅說,而怎麼在一個經典的舊作中重新演繹出別樣的新意,是挑戰,也是碰撞。

這次二人聯合編舞,本來亦想重訪黎海寧的舊作《隱形城市》,但黎海寧笑言思來想去,要重做舊作,並且加入當下的感覺,或者改去自己不滿意的地方,實在是太難了,不如編個新的。就在這時,周書毅第一次看到了黎海寧的《某些動作與陰影》。這個2006年的作品靈感來自北島的詩作,其名字正是北島《二月》的最後一句:「書中的二月/某些動作與陰影」。

「這個名字就很有舞蹈的感覺,」黎海寧說,「動作是動作,陰影則是心理。」

於是二人一頭扎進北島的詩句之中,細細重讀了詩人的多個作品,從文字開始不停地發散想像,再帶領CCDC的舞者們用身體將自己的感覺雕刻、重現,成為流動的舞台風景。

重讀北島 肆意想像

舞作雖然保留了《某些動作與陰影》的名字,卻是全新的創作。

黎海寧與周書毅在創作的過程中不斷分享自己對詩作的不同理解與感受,再加上新生代音樂家江逸天的譜曲,以及舞台設計師李智偉、CCDC駐團燈光設計師羅文偉、服裝設計師華文偉、影像設計師盧榮及音響設計師梁寶榮的各自詮釋,成為別具一格的作品。

成長於不同時代與地域的二人重讀北島,心境領悟亦有不同。

黎海寧坦言自己喜愛北島中期往後的詩句,覺得他最初的朦朧詩作雖然浪漫,但未免過於直白,「中期的很多意象則比較隱晦,有很多空間可以想像。當然他的題材也很多變化,比較有趣。」當年創作《某些動作與陰影》時,她曾摘選出不少詩句,現在回望,她笑說那時的選擇比較抒情,「什麼鳥呀,燈啊」,這次的偏好則也許較為鋒利。「這次也的確感受到,他有一些詩是很耐看的。」

周書毅則笑着分享自己少年時也曾經夢想成為詩人,中學時曾連續三年不斷投稿詩作,無奈等到畢業都不見刊登。「人生真的陷入絕望,心想我可能是沒有這樣的才華,於是就去跳舞了。」他笑着說,「想起來,我與詩的接觸,是有些荒謬的,那時對這種用幾個字可以表達事情的方式覺得非常着迷。而當時我才13、14歲,還不知道它和舞蹈有這麼多的聯繫。這次創作的時候,那整個記憶回來了,那個迷人的點就在於它的想像力,無邊無際,可以肆意在裏面飛。現在,詩的形態已經變了,但它仍隱身在城市中。北島其實也講過,詩的形式改變了;他也很強調說,在網上閱讀詩句和在書上讀詩,還是很不同。網上雖然也能讀詩,但你很快劃到下一篇,對於排序、寫法會有很不同的感受。這也許也是詩正在面臨消逝的一種風景,但我覺得那也很美。」

周書毅說,如何去回應詩,就如同如何去回應時代,「這個時代你要說什麼,都藏在那裏了。」

整個編舞的過程,二人會分別編作舞段,再分享感受,不同的段落互相穿插。最終的呈現,並非要將某首詩演出來,而是與舞者一起進入這些詩句,讓他們用自己的方式表達;經由一個意象不斷地擴展,最後再整合、重構。「舞台是多面的,是在一個時間軸裏面,不是在一個文字化的閱讀的邏輯中,是一個感受的邏輯。」周書毅說,「當燈亮起,各種事情開始發生,比較不是一個字一個字的閱讀的過程。比如今天我們要講『故鄉』,可是我們不會直接講故鄉,可能是一個很長的時間感或是一個瞬間的畫面就結束了這句話,但是它會被拼貼……我一直在理解這個東西要怎麼變成一個立體的表演藝術,那真的是很特別。」

《某些動作與陰影》

日期:2月15、21、22日

晚上8時;

2月16、22、23日

下午3時

地點:香港藝術中心壽臣劇院